遠方に住む親の介護が必要になった場合、遠距離介護が良いか呼び寄せて介護すべきかは大きな悩みでしょう。

特に上京していて、他に兄弟がなく、近くに頼れる近親者もいない親が要介護認定された場合、冷静に検討できる時間や心理的余裕がないかもしれません。

介護をする環境は、数字で語れるようなシンプルなものではないので、一概には結論を出せるものではありません。

在宅介護にかかわらせていただき、20年以上さまざまなケースを拝見してきた結果、個人的な見解としては「可能な限り遠距離介護を成立させる工夫をした方が良い」と考えています。

もちろん良かったかどうかは本人やご家族の感想になります。しかし、周囲で支える側としては紆余曲折を経ながらも比較的穏やかに経過するケースは、遠距離介護を上手に行った場合だと感じます。

そこで今回は遠距離介護などの考え方について解説いたします。

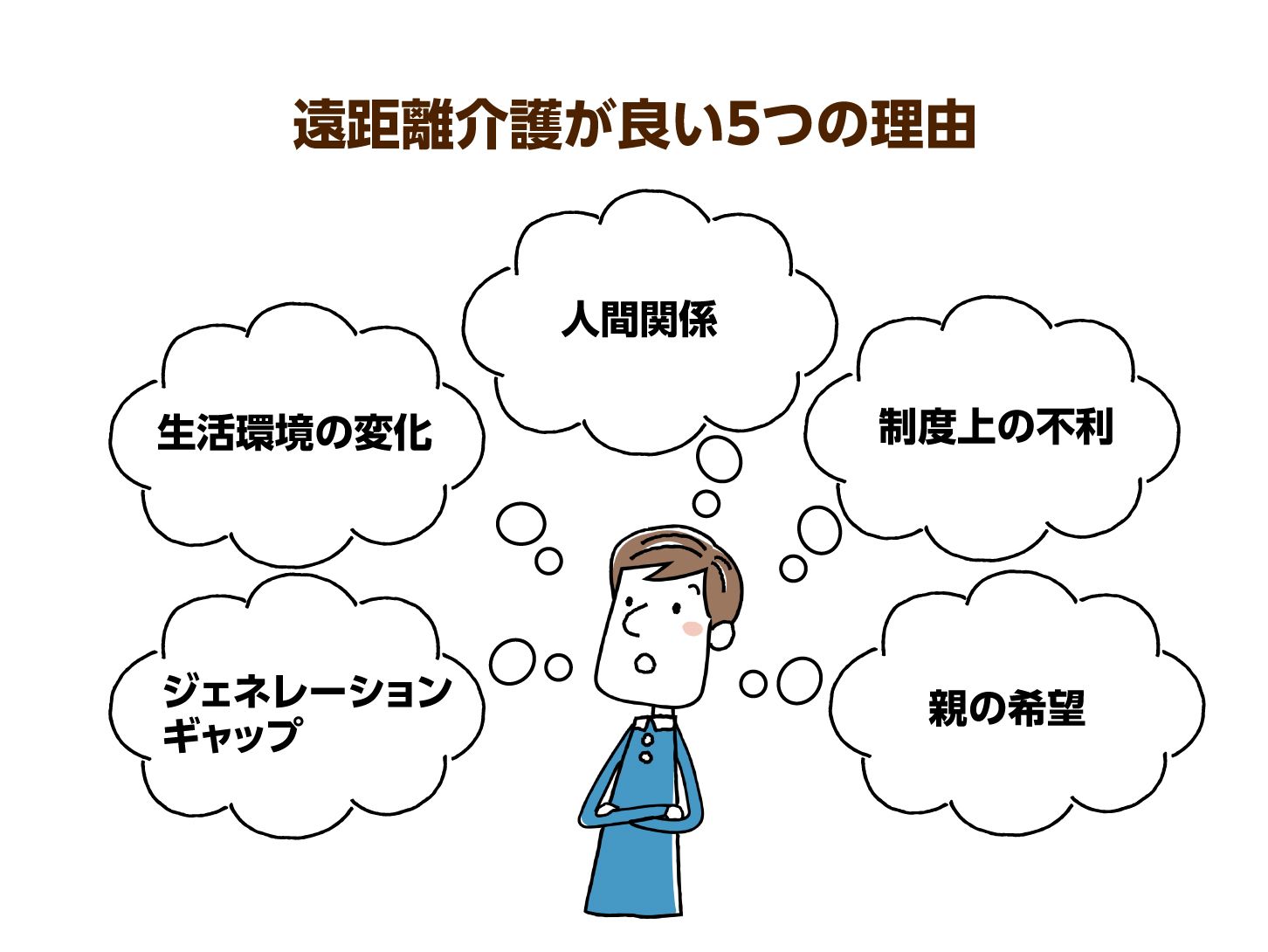

遠距離介護を勧める理由

まず、遠距離介護を優先的に考えたいのは以下のようなケースです。

- 認知症の症状がない、軽い

- 両親が揃っている(老老介護が成立している)状態

- 親の住む地域との行政・介護サービスが整っている場合 など

よほど重度の要介護状態でない限り、在宅介護サービスやさまざまなサービスを駆使したり、コロナ禍で普及したコミュニケーションツールなどを活用して呼び寄せ介護は極力回避したほうが良いと思います。

その理由は次の5つです。

- 1.親や介護者側の生活に急激な環境変化を強いることになる

-

長年慣れ親しんだ地域から離れるストレスは、測り知れない精神的負担があります。高齢であればなおのことです。さらに、支える側にとっても新たな人間関係が加わることになりますのでお互いにストレスがかかります。

大切な親であっても、介護をしながら穏やかに過ごすのはハードルが高い傾向にあります。なかには親のためを思って実家を売り払い、資金を用意して呼び寄せ介護をしておきながら虐待に至ってしまったケースもあります。

- 2.人間関係や生活習慣を奪ってしまう

-

地域の関係性や工夫して積み重ねてきた生活習慣を奪い去ることになります。若い頃であれば新天地での生活はワクワクすることもあるでしょうが、それも「自由」を謳歌できる場合の話でしょう。

新しい土地で新たな人間関係を築くことは社交性が高くても、そうそう簡単なことではありません。また、生活習慣の急激な変化は認知症の症状の悪化を引き起こす原因の一つとして知られています。

- 3.ジェネレーションギャップが解消しない

-

郷に入っては郷に従えと言いますが、この逆を強いることはまずできません。時代背景がまったく違う要介護者世代と介護者世代が同じリズムで生活することは、些細な習慣の違いですれ違ったりぶつかったりすることになります。

どちらも正しいとしてきた時代ごとの価値観があり、それぞれに根拠がありますから予想もしていなかったストレスが次々と生じます。

さらに、呼び寄せた親以外に同居する家族がいた場合は、もともとの関係が崩壊しかねないほどにストレスが激増してしまう危険すらあります。

- 4.制度上の不利を押しつけられる可能性

-

介護保険制度がその代表ですが、制度利用の入り口となる認定調査でも同居か単独世帯かで差が生じます。また、同居家族がいる場合、利用が認められにくいサービスもあります。

ハッキリと明記できる内容ではありませんが、同居家族がまずなんとかせよ、という風潮も残念ながらさまざまなところで残っています。

また、最終的に施設入居を考えることになった場合も同居家族がいる場合は緊急性は低くなり、より後回しとされてしまうことも少なくありません。

- 5.親の希望を優先していない可能性

-

厳しいことを書くようですが「あなたのところで面倒を見てちょうだい」という選択肢を親が自ら言い出すとは思えません。何かしらの説得や多少言い包めてはいないでしょうか。

なるべく自宅で過ごしたい、という意味は慣れ親しんだ地域、長く過ごしてきた家、を指している場合がほとんどです。「家に帰りたい」と繰り返す要介護者が思い描く「家」とは息子さんや娘さんが呼び寄せた「今の住まい」ではありません。

呼び寄せ介護が必要なケース

次に呼び寄せ介護を優先したいのは以下のケースです。

- 有事の際にとても駆け付けられる状況にない

- 親本人が息子娘宅での同居を望む

- 老老介護が成立しない

- 親の自宅が限界集落にある場合 など

とは言え、遠距離介護が成立しない状況ならば、始めに検討していただきたいのは呼び寄せることではなく、施設へ入居させることです。

重度の要介護状態の場合は、やはり施設入所を検討した方が良いように思いますし、軽度であるならば有料老人ホーム等への入居も考えて良いと思います。

遠距離介護を優先したいケースでも触れましたが、同居すると同居家族がいるがゆえに入所の優先順位から外されてしまう可能性が高くなります。

費用的な問題を理由に呼び寄せ介護を選択する場合もあるでしょうが、呼び寄せて介護を行う場合に最も大きなコストとなるのは「介護時間の増大」で、最も大きなリスクは「家族による高齢者虐待」です。

呼び寄せ介護によって抑えられるコストは「遠距離介護の際にかかる交通費・移動時間」「遠距離介護を成立させるために必要な環境整備費」「地域周辺への根回し」「親の住む地域との行政・介護サービスとの連絡」などが考えられそうです。

実際のところ、可能かどうか「お泊りしてみる」ところから試してみてはいかがでしょうか。実際に一定期間一緒に住んでみて、住み続けられるかどうか、どういったことが問題となるかを検証してみると良いかもしれません。

個人的にはお勧めしませんが、お互いに協力し合いながら最後まで仲良く暮らせるケースもゼロではありません。

ほかに折衷案もある

また、「遠距離介護」か「呼び寄せ介護」かの2択ではないことも申し添えておきます。

少ないながらも折衷案が講じられたケースもありました。ショートステイを活用しながら、在宅に戻っている間だけ実家暮らしで見守りをするケースです。

コロナ禍もあり、リモートワークも拡大しました。それを利用して月の一定期間だけ同居、または仕事の都合上離れられない場合だけ「呼び寄せ介護」をなさったそうです。

基本的には「独居」ですので介護状態が悪化したのち施設に入居することができました。

また、呼び寄せ介護であっても同居ではなく「近居」にしたケースもあります。いわゆる遠距離介護を近距離介護に変更して通う距離を縮めたケースです。有料老人ホームや高齢者住宅に移ってもらいそこに通いながら介護を担ったわけです。

費用は大きいものの、その後の費用と一人暮らしをさせるうえでのリスクを抑えることができます。親戚や近隣による協力を得る以上に、辛辣な意見があったために遠距離介護が成立しにくかったこともあり、こうした方法をとられたようです。

選択に迫られるような場面でじっくりと考えていられる余裕はないかもしれません。それでも短絡的に「こうするより他にない」と自身の判断だけで強引に「呼び寄せ介護」をするのは長年携わらせていただいたからこそお勧めできません。

親の介護が予定通りに開始されることは100%ありません。

いつ始まるかわからない介護に備え、今残っている関係性の強化、連絡先の確保、かかりつけ医の設定、親が住む自治体の行政サービス、地域包括支援センターの連絡先などは事前に把握しておくと良いでしょう。

そのほか、日頃から万が一の際どうしたいか話し合っておくことも大切です。成年後見制度について親と検討してみる機会や介護環境の下調べも帰省のたびに少しずつ行っておくと良いでしょう。