不可解な行動や感情的な言動は“本人の世界”から理解する

高齢者たちは、何らかの弱さや困難を抱え、ケアを必要としています。そういうことがあっても、その人らしい暮らしができるように日常を支えることが、ここで「ともに生きる」人たちの大切な役目です。

弱さや困難を抱えている人の日常を支えるときには、なるべく自力の見守りをして、本人が自分でやってみることを見守るようにし、できることを奪わないようにします。

また、やりたいことを自分で決めることができるように、「これがいい」「こうしたい」という気持ちが生まれるところから関わるという「これがいい」と思う手助けを行います。

さらに、自分が関わっていない見えない時間も含めて、生活全体をケアするようにしていきます。

また、不安な気持ちに寄り添うなかで、不可解な行動や感情的な言動に触れたときには、その《本人の世界》から理解しようと努めます。

言葉に敏感になっているときには、《言葉のチューニング》をしてやわらかい言葉で話しかけるようにするとよいでしょう。

本人の気持ちが揺れ動き、感情が溢あふれてしまうときには、そのまま《弱さの受け止め》をして、寄り添います。

このように、どのような状態でも本人を中心として「そばに居続ける」ことによって、「ともに生きる」時間はやさしく静かに進んでいくのです。

本人の世界を内側から理解するヒント

高齢者は理解しがたい不可解な言動をとる場合があります。その言動の原因を認知機能の低下やその人の特徴として捉えてしまうと、本人の状況を理解し、寄り添うことができなくなってしまいます。

たとえば、おもむろに「そろそろ行かなきゃ」と身支度を始め、どこかに行こうとしたり、突然、感情的になって暴れ出したりすることがあるかもしれません。

そのとき、単に理解しがたい不可解な言動をとっていると捉えてしまうと、対応を誤って状況が悪化したり、何度も同じようなことが起きたりする可能性があります。

そこで、その人の視点から見える世界を受け止め、どうしてその言動がでてくるのかを深く理解します。

たとえば、出かけようとしているのは何のためなのか、どこへ行こうとしているのかを、行動を生み出している気持ちや思考、記憶などを想像し、たどるようにします。

必要であれば、本人のことをよく知る家族に話を聞くのもよいでしょう。

また、部屋のなかでの動線を実際に体験してみたり、自分も車椅子で一日過ごしてみたりすると、外から見ているときにはわからないことに気づくことができます。

他にも、おむつをつけて生活をしてみたり、お風呂に入れてもらったり、本人の過ごしている世界を体験してみるとわかることもあります。

その結果、本人の感じている世界を内側から理解することで、どうしてそのような言動が生じたのかが理解できるようになります。

そのような理解のもとで対応をすることができれば、適切なサポートができ、本人に寄り添ったケアができるようになります。

そのようにして、一人ひとりの気持ちに対して寄り添っていくことが、多様な状況や状態の人たちが「ともに生きる」場を育むことにつながっていくのです。

言葉をチューニングして言い方をやわらかく調整する

繊細で敏感になっているときには、何気ないひとことや言い方が不安を助長したり、突き放したように感じさせたりしてしまうことがあります。

自分の身体や体調のことを強く心配している人は、不安のベールに包まれていて、身の回りで起きるいろいろなことをいつも以上に敏感に感じ取るものです。

そのようなときに、病名や症状、「死」といった言葉を耳にすると、元気なときとは異なり、心に強烈に刺さってしまうことがあります。だからといって、日々のケアでそのことにまったく触れないわけにもいかないでしょう。

そこで、相手がどうすれば受け入れやすくなるかを考え、言葉づかいや表現を調整することで、大切なことをきちんと話すことができるようにします。

たとえば、そのような身体や体調の状態のときにどういう気持ちになるかを想像し、「麻痺のある方の手」ではなく「動かしにくい方の手」という言い方にしたり、「死」という言葉ではなく「お迎えが来る」という言い方にしたりすると、本人の気持ちはだいぶ違うようです。

日頃から、本人が大切にしている価値観や文化的背景、信仰や死生観について知るようにしておくと、このようなときに参考になるでしょう。

その結果、大切なことについてきちんと話すことができ、お互いが考えていることを知ることができるようになります。

こちらが語った言葉は、単に「伝える」ということを担うだけでなく、相手の心に残り、本人もその言葉を使って考えたり、話したりすることになるかもしれません。

誰かにとってきつく響くような言葉を使うのではなく、受け止めやすいやわらかい言葉を使うことは、深刻な状況において、関係や場をあたためることにもつながるでしょう。

弱さは受け止めて気持ちに寄り添う

つらそうだからと気持ちを紛らわせようとしても、その気持ち自体はなくなりません。不安は何もないところから生じるのではなく、それが生まれる奥深い理由があります。

その源の存在を踏まえずに、感情を表面的に紛らわせても、一時的には落ち着くかもしれませんが、またすぐに同じように不安が生じてしまうでしょう。

そういうときには、安心させたいという一心で前向きな言葉を投げかけても、かえって、自分の気持ちをわかってくれないと思い、孤独を感じたり、さらに心を閉ざすようになったりしてしまうかもしれません。

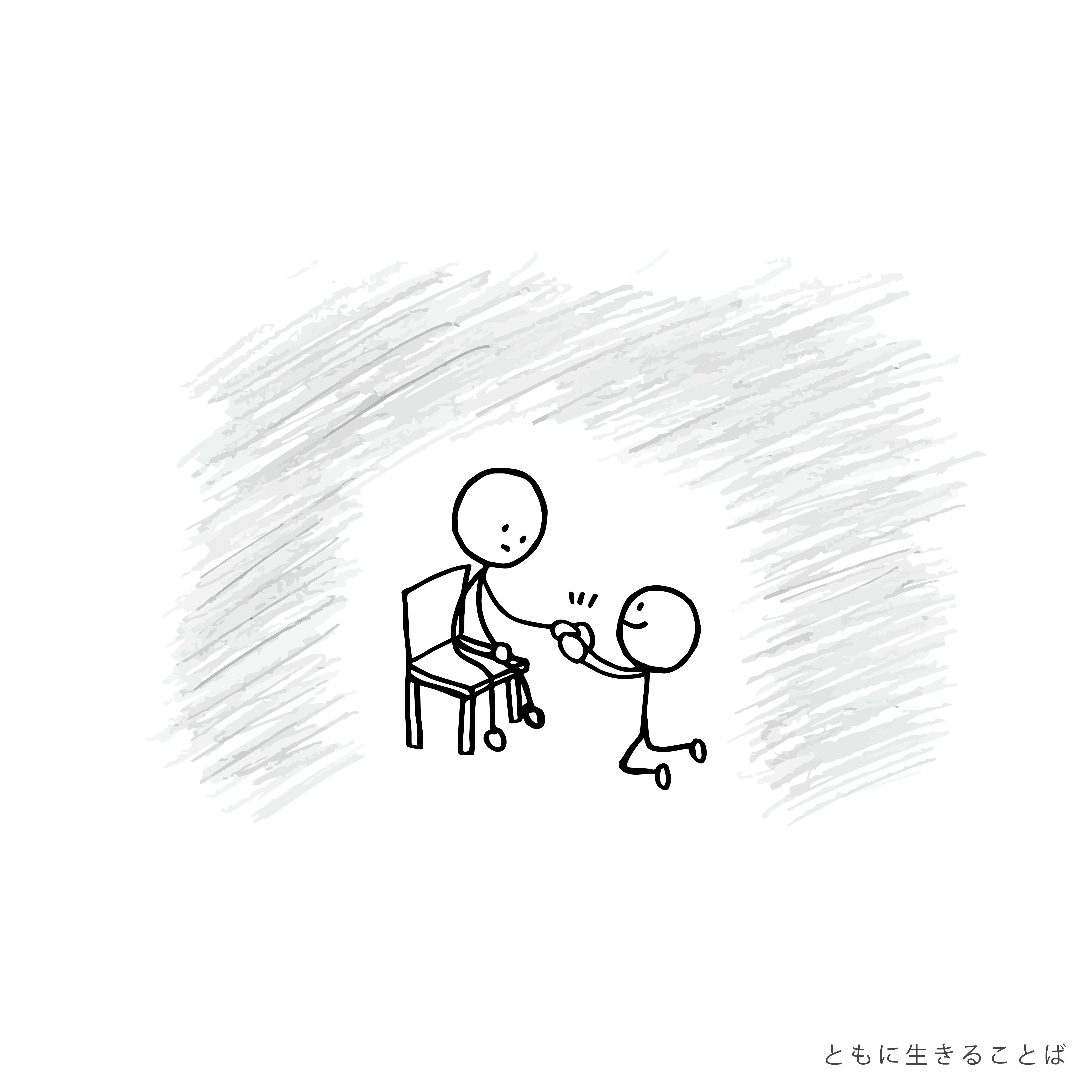

そこで、感情をそのまま受け止め、本人の不安な思いを出しきれるまで寄り添います。溢れ出る気持ちを止めようとしたり、別の気持ちでごまかしたりするのではなく、うなずいて聴きながら、受け止め、理解し、共感していきます。

背中をさすったり手を握ったりするなどして、手から伝わるやさしさで包んで、安心して気持ちを出せるようにするとよいでしょう。そうやって、気持ちに寄り添い、そばに居続けます。

その結果、溢出る感情に蓋をせずに、安心して不安な気持ちを出しきることができるようになります。

またそのように、その不安な気持ちを一人で抱えるのではなく、ともに受け止めてくれる人がいるということは、大きな安心を感じられるでしょう。

その安心感に包まれたなかで、自分の不安に向きあい、触れることができるようになっていくのです。

高齢者向けホームの運営者やケアをする人の視点に立ち、高齢者と「ともに生きる」ために大切な30の「ことば」を紹介。ケアの本質に迫った内容で、介護職員はもちろん、在宅介護や障がいのある方のケア、子育てなど、さまざまな現場でのケアに活かすことができます。