今回は通所サービスにおける総合事業の話をしていきます。

総合事業は2015年度から開始され、正式名称は介護予防・日常生活支援総合事業といいます。ここ数年、介護報酬改定の話が出るたびに、要介護1・2の利用者の通所介護サービスを総合事業へ移行するというトピックが出てきます。

そこで、総合事業に移行すると、要介護1・2の利用者にどんな影響が生じるのかを考えてみます。

そもそも総合事業とは?

総合事業とは、介護保険法で「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。

市町村が中心となって、住民などの多様な主体が参画し、実情に応じたサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進する狙いがあります。そして、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援を目指しています。

簡単にいえば、介護保険サービスは主に国が管理し、総合事業は各自治体が行う事業ということです。2015年には「要支援1・2」の利用者が移行したという経緯があります。

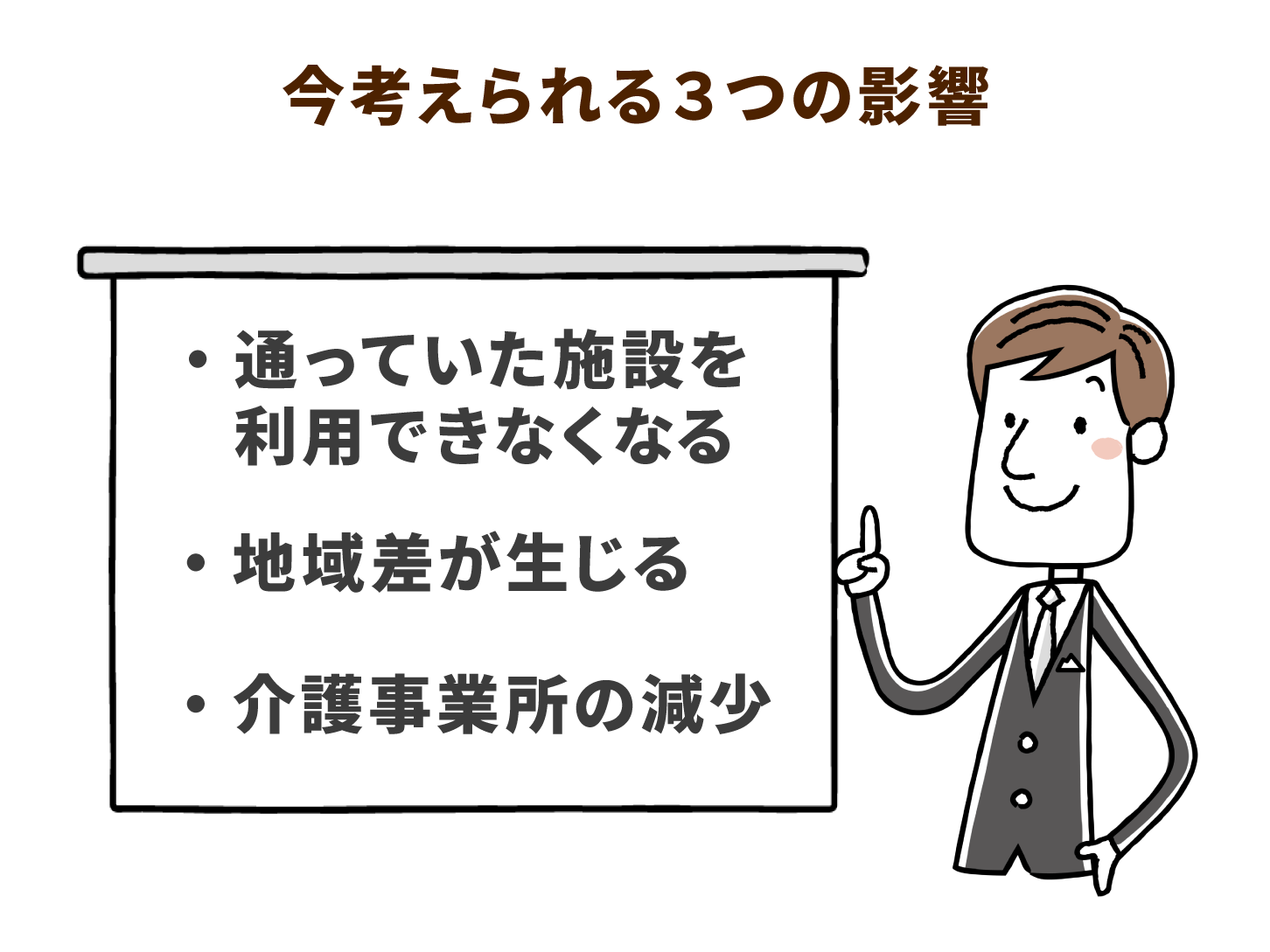

今後起こりうる3つの影響

1.利用者が通える施設が減少する

現在、総合事業を受託していないデイサービスが一定数あります。そのため、利用者が総合事業に移行することで、今まで通っていたデイサービスを利用できなくなる恐れがあります。

日本デイサービス協会の2021年10月の調査によれば、40%を超えるデイサービスが総合事業を受託していないことがわかっています。

総合事業への移行によって、通い慣れたデイサービスを利用できなくなるとすれば、利用者のデメリットは大きいといえるでしょう。

2.介護サービスに地域差が発生する

そもそも総合事業は市町村が行う事業のため、各自治体の財政力や介護に対する考え方の違いから、サービスの質や量が異なっています。

必要最低限のサービスは今後も担保されるでしょうが、そのほかのサービスにおいて地域差が生じる可能性は否めません。

現在の総合事業は、自治体によって多様なサービスが導入されています。それぞれの地域の特色ととるか、サービスに差が生まれたと見るのかで捉え方が変わります。

介護サービスを受けるために転居するという人も今後は増えていくのではないでしょうか?

3.介護報酬の減額により中長期的に通所事業所が減少する

総合事業への移行によって、事業所に入る介護報酬もダウンすることが容易に予想されます。実際に報酬減額はすでに行われています。

要支援の利用者の場合、以前の報酬単価と比較すると、60%まで削減された自治体もあるようです。

福祉医療機構の調査によれば、介護事業所の経営状況は悪化しており、2016年と2020年の収支差率(利益率)を比較すると、以下のようなポイントが挙げられます。

- 通所介護は7.1%から3.2%へ減少

- 地域密着型は3.2%から1.8%へ減少

両者ともに利益率がおよそ半減しています。

このデータは2020年までの減少幅ですが、通所介護事業所はコロナ禍での利用控えで、さらに悪化している可能性があり、今後運営ができなくなる事業所も出てくるでしょう。

介護業界も自然淘汰のシステムを利用して、新たな介護業界を作るといえば体裁は良いですが、中長期的にみると、サービスを提供する事業所自体が減少する可能性が考えられます。

介護保険制度の大きな変化を示す一つのメッセージ

介護保険制度開始以降、右肩上がりで増え続けた介護費用を見れば、財政問題を無視できないのは当然です。お金がなければ、国も自治体も必要な介護サービスを提供することができなくなってしまいます。

しかし、いくら持続可能な介護保険制度のためとはいえ、今必要な最低限の介護サービスが届かなくなるのは問題です。

今回の要介護1・2の総合事業への移行は利用者・事業者にとって良い話とは言えませんが、次のポイントは忘れてはいけません。

- 介護保険サービスの提供に自治体の財政問題は切り離せない

- 介護保険サービスが一律に受けられなくなるわけではない

- 介護事業者は運営を継続するためにさまざまな営業努力が必要

これらの課題を解消するため、介護保険制度は大変革のときが迫っていると考えられます。

住み続けたい街と介護を受けやすい街は両立するのか?

子育て世代は、「子育てしやすい街」という視点で生活する自治体を比較することがあると思います。

同じように、介護が必要な本人・家族は「介護を受けやすい・しやすい街」という視点で自治体をみることも増えるでしょう。

そんなとき、自治体の財政状況や介護サービスに対する考え方などが判断材料となるでしょうか。今回の問題は、「介護サービス」を中心とした自治体に対する評価を進めることになりそうです。

総合事業移行に備えて利用者側ができる自衛手段としては、次のようなことが考えられます。

- お住まいの自治体の財政状況や介護サービスの内容を確認する

- 現在利用している施設があるなら、この問題についての方針を確認する

総合事業移行の問題は、在宅介護をされている方にとっては、大きな問題になりかねません。今のうちにお住まいの地域の介護に関する環境を調べておくと良いかもしれません。