皆さん、こんにちは。終活カウンセラー協会で講師をしている、ジャーナリストの小川朗です。

終活カウンセラー協会の初級検定では「介護」の科目にリンクする形で、「終末期医療」に関する講義が占める割合が大きくなっています。その理由は急速に進む超高齢社会に対応するための地域包括支援システムが終末期医療に深くかかわっているからです。誰もがこの問題に直面する可能性もあるということですね。今回は「終末期医療の問題点」について考えたいと思います。

高齢者の割合が世界一に

9月21日の敬老の日が始まる直前に、「日本で高齢者と言われる65歳以上の人口が3,617万人となって過去最多を更新。総人口に占める割合も過去最高の28.7%に達した」という報道がありました。この割合は2位のイタリアを5ポイント以上離しての、世界一の数字です。

高齢者の人口数を詳しくみてみると男性がおよそ1,573万人、女性がおよそ2,044万人と男性よりも471万人多くなっています。女性は70歳以上の人の割合がはじめて25%を超え、4人に1人が70歳以上となりました。

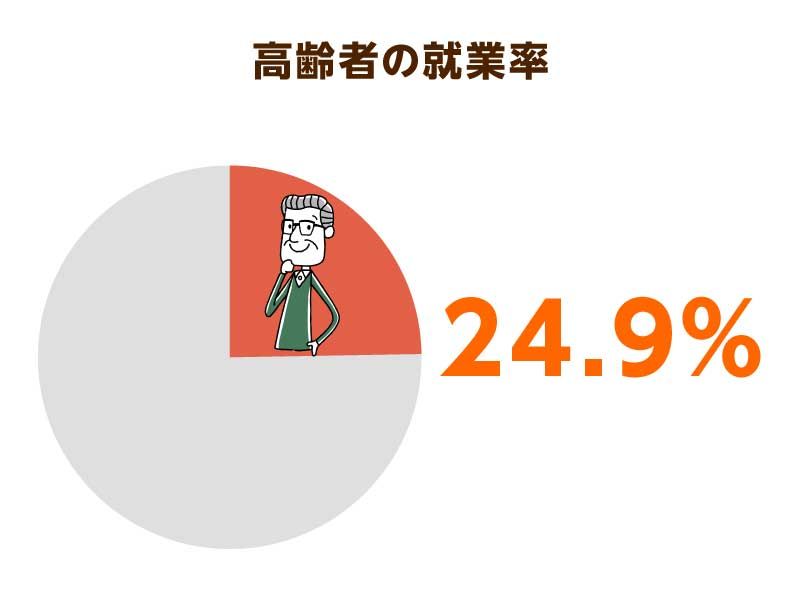

働く高齢者の数も去年は892万人で、労働者全体に占める高齢者の割合は13.3%となり、いずれも過去最多を記録。高齢者の就業率は24.9%です。元気に働くためにも、健康はもちろん大事。健康寿命を延ばし、介護年数を短縮することが喫緊の課題とも言えます。公表された高齢者に関する最新のアップデートは長寿大国・日本を証明するかのように、過去最多の数字ばかりです。

コロナ禍でサービスの提供を制限する事業所。厚労省は「不適切」と判断

その一方で、コロナ禍の影響は介護の現場を直撃しています。新型コロナの感染リスクを理由に、介護サービスの一部をやめる老人ホームが出てきたというのです。面会禁止となったまま意識不明となり、言葉を交わすことなく亡くなってしまった前々回のAさんのようなケースもあれば、ビデオ電話のみの会話という状況も珍しくありません。

そうした状況で体調が悪化する人も少なくなく、家族が自宅に連れ戻すケースも増えており、介護サービスが低下している状況を厚生労働省も問題視しています。それを確認できるのが9月4日付で厚生労働省の老健局が各自治体の福祉担当部局・介護保険担当部局に宛てた「事務連絡」です。現状の問題点を下記の通り指摘しています。

「(前略)昨今、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下、「有料老人ホーム等」という。)において、入居者が希望する医療・介護サービス等(特に当該有料老人ホーム等の運営主体以外が提供するサービス)の利用について、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、禁止する又は控えさせるといった事案が発生しています」

「医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、入居者が希望する、もしくは入居者に必要である各種訪問系サービスおよび通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供されるサービス等について、不当に制限することがないよう、あらためて管内の有料老人ホーム等に対しての周知をお願いします(後略)」

とはいえ、老人ホーム内でクラスターが発生してしまうと、重症化する危険性が高い高齢者には一時的に自宅へ戻るという選択肢も浮上してきます。手指の消毒やマスクの着用への意識が高まっているとの指摘はあるものの、11月からは季節性インフルエンザの流行期に入りますしコロナの第2波に対する懸念も完全に拭い去れているわけでもありません。とりわけ高齢者については用心に越したことはないでしょう。

終末期の判断はご本人の意思を確認

超高齢社会において在宅で終末期を迎える人々は確実に増えていきます。団塊の世代が75歳に達して後期高齢者となる2025年を前に整備が急がれる地域包括ケアシステムですが、それは「在宅での看取り」も視野に入る制度です。

厚生労働省は2014年の段階で、医療や介護を必要とする高齢者が爆発的に増える「2025年問題」を受けて病院中心の形を見直し「ときどき入院、ほぼ在宅」という形への移行を推進しました。その結果、病院で終末期を迎える形から、「かかりつけ医」「訪問看護ステーション」「介護サービス」の3本柱でサポートされる在宅での形を目指しています。

ただ問題は、根本の部分が見過ごされていることにあります。ご本人が望む終焉を迎えるにあたって、日本人の思いやりが「逆に邪魔をしてしまう場合がある」ということです。病院に全部お任せして終末期を迎えれば、家族は延命措置などの重大な決断から逃れることはできます。しかし、後になって「あれでよかったのか」と悔いを残し続けることがあるのかもしれません。「長生きしてもらいたい」という気持ちは誰もが同じです。しかし胃瘻(いろう)一つ取っても、その治療が回復するための一時的な治療である場合と、患者さんにとっては苦痛の伴う延命措置である場合もあります。

「本人・家族の選択と心構え」が最も大事

前回の当コラムにも登場願った訪問看護師の山田富恵さんは、在宅での終末に対する準備の大切さについて、このように言います。

「地域包括ケアシステムを説明する図の中で、根本となる『本人・家族の選択と心構え』が最も大事です。そのため『最期はどうしたいのか』を、仮定の話でもいいから家族でしてみることが大事。病院は死なせないための足し算の延命治療なので、それ以外の在宅でのサポートも知っておくことが必要です。要は選択肢を知っておくことだと思います」

冷静になって現実を見て、鉢植えの下にある最も重要な部分に立ち返ることが、大事なことなのかもしれません。地域包括ケアシステムが大きな花を咲かせるために、もう一度原点を見直し、話しあう時期にきているのではないでしょうか。