こんにちは。千葉県の房総地域の地域包括支援センターで、社会福祉士として勤務する藤野雅一です。今回は「高齢者の看取り支援」についてお話したいと思います。

独居高齢者には成年後見人制度の紹介を

人がいつどこで亡くなるのか、誰にもわかりません。現時点で本年度の孤独死の事例はありませんが、広い観点から捉えればすべての高齢者の方のライフサイクルで起こりえる事象として仮説を立て、孤独死などにつながらないようマネジメントしています。

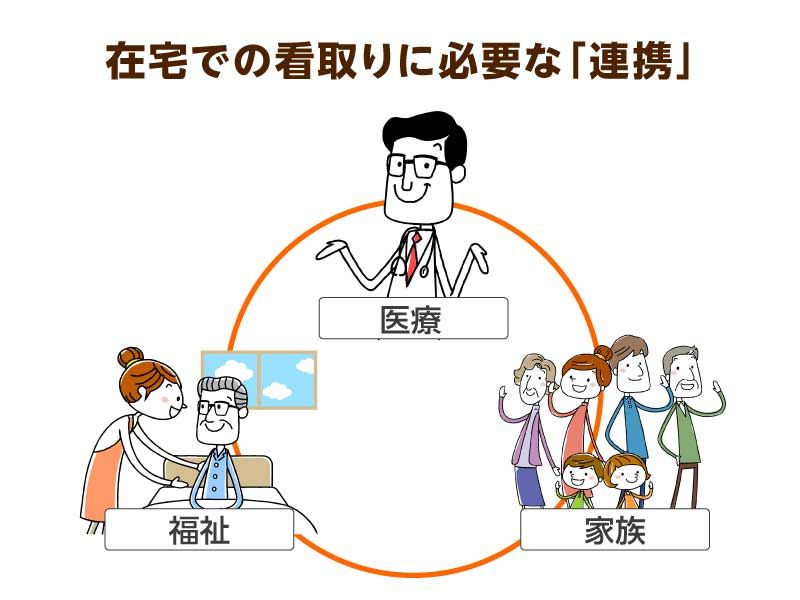

在宅看取りは医療・福祉・家族との連携が必要

「看取り」という観点から将来にわたって必要な支援のプロセスをある程度想定しています。「死」を最終ゴールとした仮説でなく、支援が受けられて功を奏する場合や、本来行うべき支援が実施できていない場合など、あらゆる分岐点を勘案し、現状で行える最良なご支援を提供したいと考えているのです。しかし、看取り支援と言っても条件がそろわなければ体制を整えることは困難です。例えば、独居で排泄に介助が必要な方の場合、いくらヘルパーサービスを導入しても日常的な支援や体調悪化時の対応に不安が残ります。看取りの段階ではさまざまな要因から意識が清明でなく、自分で判断や連絡を取ることが難しいです。家族がいたとしても高齢や負担が理由で、在宅での生活に家族の同意が得られないといった状況もあるのです。

住み慣れた家で最後まで過ごすには、さまざまな要件と医療や福祉、家族の連携と覚悟が必要になると考えます。

在宅の看取りは医療と福祉、家族の協力が必要

そんな中でこれまで携わった看取りで印象深かったケースをお伝えします。ある90歳の要介護の女性は、長男夫妻と他地域に住む長女に介護されていました。心臓疾患を持つこの女性はベッドからの起き上がりができなくなり、ご家族もおむつ交換や入浴などの介助が困難に。地域包括支援センターにご家族からの相談が入り訪問すると、目も耳もあまり効かなくなっていたその女性の方が「私をどこにも連れて行かないで。家にいさせて」と懇願しました。どうやら、私とご家族の会話や雰囲気から福祉関係者と察したようです。

訪問した時点で食事もあまり摂れなくなっていましたので、主治医に相談して「補完的に点滴等の対応を」とお伝えしました。しかし、主治医は「心疾患を持っているので点滴をすると体がむくみ、苦しい思いをさせてしまう」との見解で、「食べ物を食べられるだけ食べるように」と主治医は言いました。また、住み慣れた家でなんでもない生活音や家族の声、移動する音を感じながら過ごすことをご本人が望んでいるのであれば、往診で対応すると申し出てくれたのです。

主治医の支援も得られ、ご家族の同意も得て条件が整った結果、ご本人のご希望通り在宅での看取りの支援を実施することができました。

ご家族は排泄介助に苦慮されておられましたので、すぐに1日2回ホームヘルパーのサービスを利用することに。その際、おむつ交換が楽にできる方法もレクチャーもしていただきました。ヘルパーさんがいない時間帯でも適切におむつ交換ができるようにしてもらったのです。

女性は住み慣れた家で最期を迎えた

ヘルパーの支援が始まってから5日後、主治医の往診も行われたとき、寝返りが打てなかったために、臀部付近に発赤(ほっせき)が見られました。そこで、ご家族にエアーマットの導入をお勧めして即日導入。ところが、女性はその翌日にご自宅で安らかにお亡くなりになったのです。

たった半日ほどしか使用されなかったエアマットでしたが、ご家族は「最後まで本人の希望通りに、自宅で生活させてあげることができた」と満足そうでした。その様子を見たとき、はじめて主治医の言葉の意味が理解できたように感じました。

「住み慣れた家で慣れ親しんだ生活音や家族の声を聴きながら穏やかに最期を迎える」

もちろん、そのためにはご家族、主治医、福祉サービスの連携が不可欠。しかし、「すべての環境が整ったときはご本人の望む穏やかな最期が迎えられる」と実感したケースでした。

これまで私が看取った多くは末期がんの方ですが、さまざまなケースがありました。介護ベッドを導入して翌日に容体が急変してお亡くなりになったケースもあれば、往診と訪問看護、最終的には緩和ケアにつないだケースもあります。しかし、どのケースも医療や福祉、ご家族が一丸となってご利用者様の最期の瞬間までともに連携していたのです。