京都大学がコロナショックによる自殺者数を試算

皆さん、こんにちは。終活カウンセラー協会で講師を務めている小川朗です。

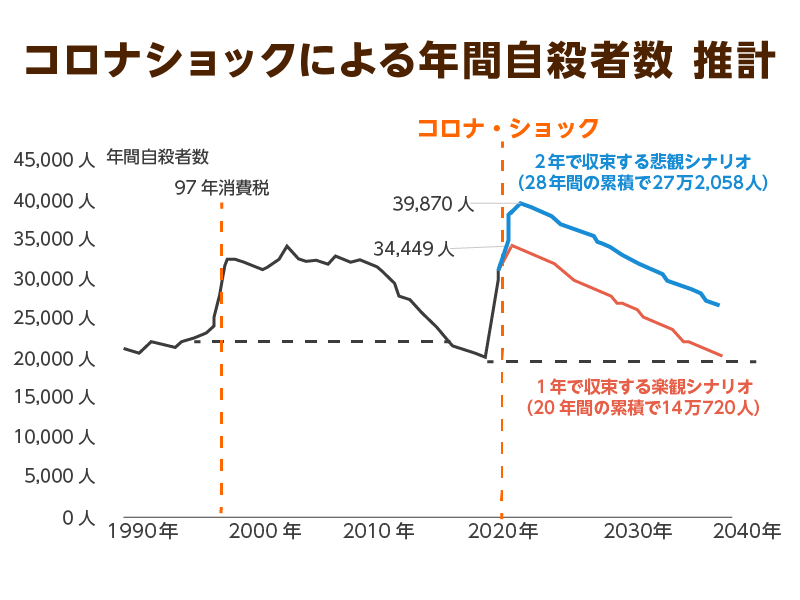

新型コロナウイルスの感染拡大により、懸念されていることがあります。それは、「経済不況により自殺者の数が再び増加に転じるのではないか」という予測です。

京都大学レジリエンス実践ユニットが4月30日に発表したプレスリリースによると、国内の感染拡大が1年後に収束した場合でも、自殺者は向こう20年間で累計約14万人増えるというのです。しかも、この予測は楽観的なシナリオで、感染拡大が2年後に収束した場合には、向こう28年間で約27万人増えるという予測もなされました。

自殺者が増える背景には、さまざまな社会問題が複雑に絡み合っています。筆者自身、ゴルフ界で起きたゴタゴタの渦中にあった友人を、自殺で失いましたし、新聞社の法務担当をしていた頃にも、自殺報道の問題に直面しています。

一時は下がっていた自殺者数が増加してしまう

私は、内閣府参与を務めていた清水康之氏の知遇を得た後、自殺予防学会の会員となりました。そのとき、学会で講演する機会をいただいたこともあり、自殺者数の推移に注目してきました。

厚生労働省のデータによると、自殺者はバブル崩壊後の1998年にはじめて3万人を超えています。その後、東日本大震災が発生した2011年まで高止まりしていた自殺者数は翌年、15年ぶりに2万人台に減少し、昨年まで10年連続で減少していました。

これについては「遺書がないケースがあり、それは自殺として扱われていなかったからでは?」と指摘する声もありますが、こうした議論は別の機会に譲るとして、今回出された数字は、一時期の数字に逆戻りどころか、それを上回ってしまうという深刻な事態を想起させます。

自殺の原因については、健康問題や過労、生活困窮やいじめなど、さまざまものがからみあっていて一概には言えません。

しかし、そのなかで大きな要因として挙げられているのが介護うつです。在宅で介護をしている方が社会的に孤立し、ストレスを溜め込んで自殺へと向かってしまうことを指します。

あってはならないことですが、経済的に大打撃をこうむり、倒産が多発し失業者が大量に発生するような状況になると、この懸念は広がるばかりです。

元アイドルである清水由貴子さんも介護うつに

かつてアイドルとして順調なスタートを切り、個性派女優に転身後も安定した人気を得ていた清水由貴子さんをご存知のお方も多いと思います。その清水さんが、お父様の眠るお墓の前で自ら命を絶ったのは、2009年の4月20日でした。

この事情については、同居していた実妹の清水良子さんが著した『介護うつ お姉ちゃん、なんで死んじゃったの』(ブックマン社)に詳しく書かれています。

マッチ工場の職人だった父が39歳の若さで心臓肥大により他界。病弱だった母は生活保護を受けながら、2人の娘を育てます。給食費も滞る暮らしのなか、小学生のときに合奏部で音楽の楽しさを知った由貴子さん。高校の入学祝に母からもらったギターの弾き語りで「スター誕生!」に挑戦しました。

その後、「なごり雪」の弾き語りで第16代グランドチャンピオンの栄冠に輝き、芸能界デビュー。芸能界の仕事は順調となり、アイドルの座を確かなものにします。

それからもがむしゃらに働き、経済的な安定も手に入れました。NHKの朝ドラマにも出演し、女優としての成功へとつなげていきます。

自身を追い込んで介護うつに…

家も建て、一家の大黒柱として働いていた由貴子さんでしたが、母の糖尿病が進行して視覚障害が生じると状況は一変します。デビュー以来30年間、マネージャーの立場で清水さんと苦楽をともにした富士原光男さんは、この頃のことを以下のように記憶しています。

「この間収録した番組、今日放送だから見てね」とお母さんに連絡しても「目の具合が悪くてよく見えないんだよ」と返されることが多くなっていきました。心配で放っておけなくなったんです。

由貴子さんは48歳で引退し、在宅介護に専念することを選択。妹さんと3人で生活し、真面目な性格から介護の現場で日々奮闘します。しかし現場では、予想外のことが起こります。富士原さんは以下のように語っていました。

寒いんで毛糸の靴下をはかせたら、床で滑って転んで骨折しちゃった。自分(由貴子さん)が靴下をはかせたせいだと自分を責めるんです。自分のせいなんかじゃないのにね。

なんと、由貴子さんは介護うつになってしまったのです。妹の良子さんはなんとかこの状況を改善しようと旅行の計画も立てていたようですが、結果として、最悪の事態が起こってしまいます。良子さんの携帯電話に、短いメッセージを残して…。

被介護者だけでなく、介護者も見守る必要がある

割り切って、専門家に任せることができれば良かった。

富士原さんの言葉です。介護の現場での悩みを1人で抱え込み、頑張りすぎたことが、自らを追い込む結果になってしまったというのです。

実は、筆者自身がこの連載にかかわるようになり、最初に書かせていただいたのが介護離職をした元同僚のお話でした。彼自身、母親との介護生活に追われた末、一時はともに死のうと思いつめたそうです。

良子さんの著書の裏表紙に、こんな一文があります。

厚生労働省の調査によると、在宅介護者の4人に1人が軽い鬱状態にあり、さらに介護者の年齢が50歳前後の場合、約2割の人が「死にたい」と考える状態にある。

前書きに良子さんはこう書いています。

(前略)介護の現場は介護される人と介護者の二者の関係ではなく、介護者を気遣い、見守る目が必要なんだなと…。介護者を死なせてはいけないのです。私は姉を気遣い、見守る目になれなかった。

身内だけでなく、友人や仕事仲間も見守る目になる。これが一番の方法です。