皆さん、こんにちは。

終活カウンセラー協会の講師をしている小川朗です。

今回、症状が進行しつつあるALS患者の方の生活についてお話いたします。

ALSが進行して、介護度が4に上がった阿部進さん

「介護の教科書」の読者のなかには、ゴルフインストラクターでALS(※)患者の阿部進さんのことを、ご記憶の方もいらっしゃると思います。

※ALS…筋萎縮性側索硬化症。脳から筋肉へ電気信号を送る、「運動ニューロン」がうまく機能しなくなり、体を動かすことが難しくなる病気。2019年の参議院議員通常選挙で、ALS患者の舩後靖彦さんが国会議員となったことでも知られる。

以前、 介護タクシーの保険適用範囲や、 ALS患者の直面する現状についての記事などで阿部さんのお話をさせていただきました。

ご本人もこの記事を読んでおられ「世の中に私のことを発信してくれるだけでありがたいです」といつも言ってくださいます。

その理由は「世の中にALSという病気があることを、知っていただくことがまず大事ですから」とのことです。

この言葉が、終活カウンセラーでもある私にとっても、仕事を続けるエネルギーになっています。

はじめてこの連載にご登場いただいたときには、阿部さんはまだ「要介護3」でした。

しかし昨年の秋、病状が進行し「要介護4」に変更されています。

より多くの介護サービスが必要な状況となり、介護保険サービスの適用範囲を拡大したいと考えたために、ケアマネさんに相談して、認定を受けたそうです。

それに伴いケアプランも変更されたため、介護内容の幅が、以前よりかなり広がったそうです。

トイレなどの日常生活動作でも怪我につながりうる

「上半身に力が入らなくなって、声も出しづらくなってきました。特に左手がまったく使えなくなってしまって…。トイレに行けなくなったんです」

阿部さんはそうおっしゃっていました。

阿部さんは、以前は一人で問題なくトイレに行けました。

しかし、症状が進行して腹筋と背筋が使えなくなったことが原因で、トイレの際にバランスを崩し、便座から落ちて頭を打つこともあるそうです。

結局一人ではどうすることもできず、救急車を呼んだこともありました。

しかしこの行為は、阿部さんを介護する関係者から厳しく叱責されたといいます。

「怪我が打ち身程度だったため、病院まで救急搬送するほどの必要はなかった」からだそうです。

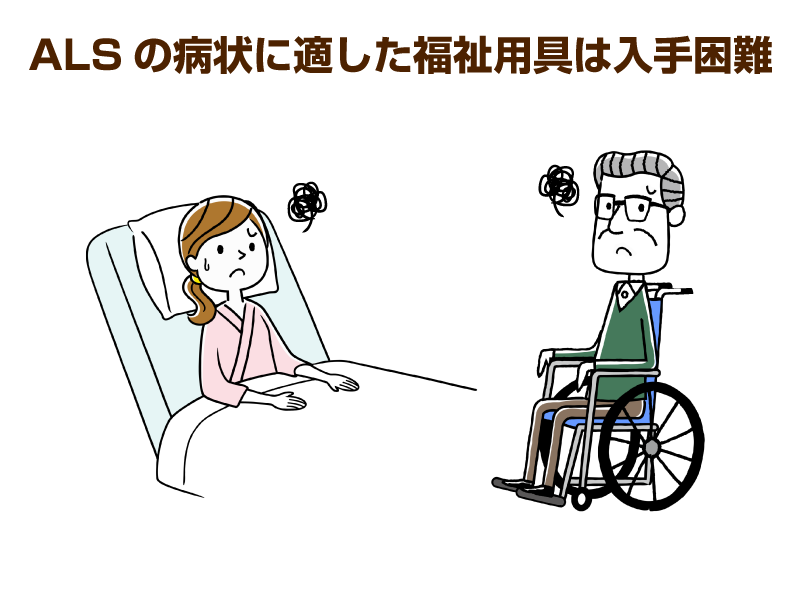

ALSの病状に適した福祉用具が望まれる

事故の原因は、車椅子にもありました。

「これまで10回ほど車椅子を替えています。合うものがないんです。車椅子にはクッションを置いていて、便座にもカバーをかけていますが、(車椅子と便座の)両方の高さがピッタリ合っていないと、うまく移動できません」

車椅子の悩みだけではありません。

「ベッドも、せっかく新しくしたのに、立ち上がって来る背もたれの角度が浅くて起き上がれない。足の方も低いので、結局1日で元のベッドに戻しちゃった」

介護生活の出発点である地域包括支援センターには、介護用品レンタル会社のパンフレットが数多く置いてあります。

これをめくると、61種類を超える車椅子と、6種類の電動車椅子が掲載されていました。

「軽量タイプのものを最初は気に入って使っていたのですが、病状が進行してくると、ひじ掛けが上げられないタイプは困る。電動は普通の車のトランクに乗せられない」

阿部さんはそうおっしゃいました。

ベッドも同様で、背もたれと足の部分が上昇する、手動・電動タイプの「特殊寝台」と呼ばれるものが紹介されています。

とても多くの種類があって、新製品も続々登場してはいますが、阿部さんが満足する車椅子やベッドは登場してきていないというのが現実なのです。

その要因として、阿部さんの病気(ALS)がまだまだ広く知られておらず、その病状に合った介護用品がなかなか手に入らない、という実態もあります。

阿部さんはまだ50歳。

介護を受けている年齢層は高齢者が圧倒的に多く、そちらに開発の重点が置かれていると阿部さんは感じているのです。

「大手のゴルフメーカーなら軽量の車椅子が作れそうな気もしますが、なかなか良いものはありませんね」

加えて、病状の進行に合わせた介護用品を変更する必要に迫られることも理由になっていました。

「寝ているだけであちこちの関節の痛みが続いている状態です。数センチずつ体を動かすことが続いていますが、それでも痛みは治まらない。ほとんど眠れていない状態です」

阿部さんはそうおっしゃいました。

症状が進行すると徐々に強い薬を服用せざるをえない

難病であるALS。

痛みなどの症状を緩和してくれる福祉用具や、劇的な効果を上げる薬はまだできていないそうです。

「なんとかそういう薬が出てくれれば」と願う阿部さんに、かつて治験(新しい薬の安全性と有効性の最終チェック)の話があったそうです。

それが阿部さん自身の希望をつなぐ材料にもなっていました。

しかし闘病生活が2年を超えると、治験の話もほとんどなくなるというのです。

その一方で、傷みが断続的に続いていて徐々に強い薬を服用せざるをえません。

「ハリや気功の治療も受けてきましたが、両方とも受けていれば月額30万円近く行ってしまう。これに幹細胞治療などの再生医療を選択すればもっと跳ね上がる。経済的にも持ちません」とため息をつきました。

今、阿部さんは富士山が見える、とても見晴らしのいい部屋にお住まいです。

「できれば、この部屋に住み続けたいのですが、やはりトイレとお風呂の問題が大きい。トイレは危険が伴いますし、お風呂は介護する方が入るには狭いので」

常に痛みを感じている現状で、痛みから解放されるのは訪問介護の方からマッサージを受けている3時間のみ。

しかし午後からは一人きりになってしまうそうです。

阿部さんには入籍していないパートナーと、娘さんがいらっしゃいますが、お二人とも仕事をしているため日中の介護は難しいのが現状です。

在宅介護の限界点。

それが阿部さんにはハッキリ見えているようです。

一人で思いつめるのではなく、情報を得るために行動しよう

取材の過程で、地域包括支援センターに寄ってみました。

阿部さんの名前は伏せて、現状をお話したところ、こんな答えが返ってきました。

「ALSの場合は家族会が活発に活動されていると聞いています。そちらで接触されて、情報を得る方法もあります。あと、難病指定を受けられていれば、助成やタクシー券の支給などもあります。やはりケアマネージャーさんとのご相談が一番重要ですね。ソーシャルワーカーにも相談されてはどうでしょうか」

情報不足を補うことは、介護生活ではとても重要です。

この連載の第1回でご紹介したAさんが、お母さんの介護で行き詰まって心中を考えるまでに思いつめられた原因は、情報が不足していたことだと振り返っていました。

厳しい状況のなか、阿部さんはブログでつながっているALS患者の方との情報交換が心の支えとなっているそうです。

「人によっては薬が効いて進行が止まった方もおられます。どの薬が効くのか、という情報も入ってきます」と阿部さんも話していました。

一人で思いつめるのではなく、情報を積極的に取りに行く。

それが介護生活のなかで重要なモチベーションにもなることを、阿部さんは教えてくれています。