みなさん、こんにちは。フリーライターの奥村シンゴです。

私は30歳過ぎから約6年間、認知症の祖母をほとんど1人で在宅介護していました。

認知症が急進行した祖母は、一度は介護老人保健施設(老健)に入りましたが、「認知症による粗暴行為でほかの利用者に迷惑をかける」という理由で退所。

そして現在は、今年1月中旬から精神科病院の急性期病棟に入院中です。

精神科病院に入院した祖母は、転倒防止のために腰ベルトを装着し、身体拘束を受けています。

今回は「認知症の方の身体拘束」について、身体拘束を受けている本人の家族の視点からお話ししていこうと思います。

身体拘束の現状と問題点

まず、全国でどれくらいの方が身体拘束を受けているのかをみていきましょう。

厚生労働省によると、2017年度に身体拘束を受けたのは1万2,000人強となっており、そしてその6割が高齢者となっています。

1年間にこれだけの方が身体拘束を受けていると聞いて、驚かれた読者の方も多いのではないでしょうか。

この数は10年間で1.8倍、隔離は1.6倍に増えており、身体拘束が増加傾向にある実態がうかがえます。

身体拘束の問題点

身体拘束が問題視されている理由は、大きく分けて4つあります。

「身体機能が低下すること」「精神的な苦痛を与えること」「介護職員や家族の意欲が低下すること」「介護保険や施設、老後への不安が増加すること」です。

これらに加えて、生活の質の向上や、尊厳の保持などを求める社会的な背景もあり、「身体拘束」は抑止される動きが高まっているのです。

ただ、身体拘束をすべてなくす、というのも難しいのが現状です。

ここからは、私の祖母の事例を参考に、現場で起こっていることをお話しします。

身体拘束の同意書にはサインせざるを得ない

私の祖母が精神病院に入院した初日、転倒防止などの観点から、身体拘束に同意するようにサインを求められました。

私は動揺を隠せず、「え?身体拘束って、体の全部を縛られて部屋に閉じこめられるんですか?」と聞きました。

すると、主治医が「転倒防止のために腰ベルトをつける以外は、ほかの患者の方々と同じくデイルームで過ごしてもらう予定です」と告げられました。

考えてみると、祖母は在宅で介護していた頃から、無暗に車椅子から立ち上がろうとしたり、部屋を歩き回ったりして、よく転倒しそうになっていました。

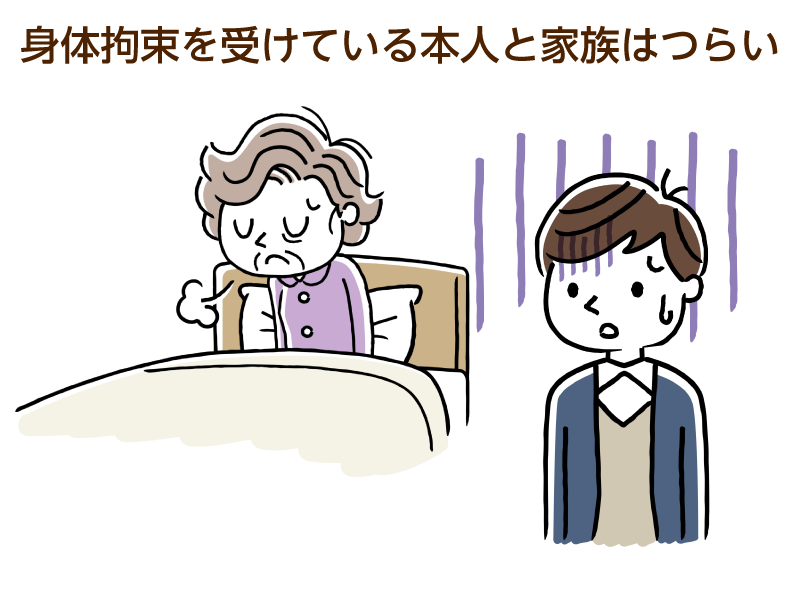

安全性を考えると仕方がないとはいえ、やはり家族が身体拘束を受けるとなると、誰だって戸惑います。

他の病院を探そうかとも思いましたが、その病院は私たちが住んでいる場所から片道1時間、交通機関を使うと往復の交通費1,000円以上もかかる距離。それでも一番近い病院だったのです。

大切な家族である祖母が身体拘束を受けることに対して、かなりの抵抗がありましたが、精神科病院の方針に従わざるを得ませんでした。

大阪や東京などの大都市は別としても、郊外や田舎では、重度の認知症の方を受け入れられる施設がまだまだ少ない印象です。

このように、病院は患者さんの安全面に配慮しなければなりませんし、家族はいざ身体拘束の同意書を目の前にすると、サインせざるを得ないのです。

命を守るため…でも見守る家族はつらい

祖母が精神科病院に入院してから今日に至るまで、先ほども述べたとおり、車椅子から離れて転倒しないための腰ベルトが装着されています。

祖母は認知症で言葉が話せるわけではありませんが、面会へ行くと祖母が腰ベルト付近を指さし、不快そうな表情をするときがあります。

また、祖母が尿路結石と急性腎盂炎で入院手術を受け、精神科病院で2週間点滴が必要になったことがありました。

その際、祖母は点滴のチューブを抜いたり、皮膚をかきむしったりしないように、手や指を抑えるミトン型の手袋をつけられました。

祖母は「こんなのダメだよ、こんなのダメだよ」とベッドで暴れながら、手袋を懸命に外そうとします。

そんな祖母の苦しい姿を見ると、私はやはり「ベルトや手袋を外してあげたい、在宅介護のときのように一緒にコンビニへ行って、好きなものを食べさせてあげたい」と思いました。

それでも、腰ベルトがあるから転倒せずに済み、手袋があるから点滴で栄養や薬を行き渡らせることができることは、私も頭ではわかっています。

だからこそ、祖母の命を守るための最善策と心に言い聞かせていますが、当然ながら心中は複雑です。

身体拘束を最小限にする取り組み

精神科病院で祖母の様子を見ていると、できるだけ身体拘束をせず、自然に生活してほしいという思いから、さまざまな工夫をしてくれていました。

- 1.薬を最小限に抑える

- 精神病院で、たくさんの鎮静剤や抗精神薬などを使用され、症状が悪化したというケースをよく聞きます。

お薬の使用も、場合によっては身体拘束に該当しますが、祖母が入院している精神科病院ではほとんど薬を使用しません。

入院して約1年が経過しますが、服用中の薬は、ツムラの抑拡散(朝、昼、夕食後)と就寝前の眠剤1錠のみから増えていません。

その病院では普段から、医者や介護士、看護師などの病院職員の方々が手厚いケアをしてくださっていて、祖母が彼らを信頼しきっている様子を垣間見ることができます。

そうした病院の環境のおかげで、薬を大量に服用しなくても、祖母は症状が落ち着いているのだと思います。

- 2.ベッドをひもで縛ったりせずセンサーや防犯カメラの設置

- 祖母の寝室は2人部屋ですが、ベッドを柵で囲んだり、四肢を紐で縛ったり、といったことは一切ありません。

その代わり、安全のためベッドから離れたときに鳴るセンサーと、防犯カメラが設置してあります。

センサーが鳴ると、介護士や看護師が祖母の部屋まで様子を見に行ってくれますし、普段は防犯カメラで、祖母の様子を昼夜1人ずつ交代で見守ってくれています。

精神科病院での防犯カメラ設置について、本人のプライバシーへの配慮が問題視されることもあります。

しかし、カメラで監視できなくなることで縛るなどの処置が必要になるのであれば、カメラの設置を望む利用者家族も多いのではないでしょうか。

- 3.利用者と職員がフレンドリー

- 精神科病院では、祖母はほとんどをデイルームで過ごしています。

ほかの利用者や医師、介護士、看護師のみなさんとコミュニケーションをとったり、ご飯を食べたり、歌ったり…。

病院の方々と利用者の関係性が、見ていてとてもフレンドリーです。

以前、私が祖母の車椅子を病院で選んでいたとき、看護師が「ちょっと〇〇さん、車椅子の見本みせてあげてー」と呼びかけると、利用者が「はーい、これが私の車椅子だよー」と私に見せてくれたことがあり、驚きました。

なんというチームワークの良さ。

このような温かい環境が祖母に合っているのか、祖母は認知症で言葉もほとんど通じなくなっていますが、表情はイキイキとしています。

最後に一言

先日、祖母の食事介助をしているときに「お腹いっぱいになった?」と聞くと、「ぷくぷく(お腹がいっぱいの意)じゃないけどね」と答え、私が差し入れしたプリンを指さしてきました。

そして「ばあちゃん、プリン一緒に食べよか」というと、「よし、食べよう食べよう」と言ってきたのです。

こういった祖母の食欲旺盛で意欲的な姿を見ることができたのも、病院の方々の尽力があってこそだと思います。

介護施設や病院、現場の方々は日々大変だと思いますが、ぜひ祖母が入院している精神科病院の取り組みや、私のような利用者家族の思いを参考にしていただければと願っています。