こんにちは。介護老人保健施設「総和苑」で介護課長をしている高橋秀明です。

人は老いを迎えると、身体能力も知的能力も徐々に低下します。

すると、今まで当たり前にできていた生活行為ができなくなくなり、誰かしらの手を借り生きるようになります。それが、多くの方が辿る、人の生きる道です。

そして老いていく過程のなかで、目を背けられないのが「認知症」。

人が生き老いていくなかで状態が変化をするのと同じく、認知症という状態も変化をしていきます。今回は、そんな「認知症状態の方の状態変化」についてお話しいたします。

認知症が状態変化するとはどういうことか?

認知症とは、さまざまな脳の病気が原因で、記憶などの能力が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。

この「さまざまな脳の状態」とは、アルツハイマー病や脳梗塞、脳出血などの脳血管疾患などを指し、その種類は70種類以上あるとも。

日本で一番多いのは、アルツハイマー型認知症と言われています。

そこで、アルツハイマー型認知症に焦点をあて、お医者さんが一般的に言われる認知症の状態変化についてまとめました。

個人差があり、すべての方が画一的にこのような経過を辿るわけではありませんが、参考にしてみてください。

アルツハイマー型認知症状態にある方の状態変化過程

認知症(軽度期)

- 新しいことが覚えられなくなる

- 数分前の出来事が思い出せない(昔の出来事はよく覚えている)

- 同じ話や質問を繰り返す

- 大切なものをなくしたり、 置き忘れたりする

- 約束したことをしょっちゅう忘れる

- ささいなことでも怒りっぽくなるなど感情が不安定になる

- 不安感が強くなる

認知症(中等度期)

- 昔の記憶が思い出せなくなる

- 日時や場所がわからなくなる

- トイレの場所などがわからなくなり、排せつの失敗がみられるようになる

- 道に迷うことが多くなり、目的地たどり着けなくなる

- 物の名前や使い方がわからなくなる

- 洋服の着方がわからない、箸の使い方がわからないなど生活動作ができなくなる

- 妄想や興奮が強くなる

認知症(高度期)

- 身近な人のことが正しく理解できなくなる(息子を夫と言う。顔を見ればわかるが、名前だけ聞いてもピンとこないなど)

- 言葉の語彙が減り、意味の通じないことを話す

- 二者択一式(はい、いいえで答えられる)の質問にも答えが返ってきづらくなる

- 食事、着替え、排せつなど生活動作の仕方がわからなくなる

- ウトウトしている時間が長くなる(1日のほとんどの時間を寝て過ごす)

- 食事を飲み込むことを忘れてしまい、口から食事が摂れなくなる

『タイプ別対応でよくわかる認知症ケア(2017年)ナツメ社』(熊谷賴佳)

更新

認知症の方が日付を繰り返し質問する理由

認知症の状態の方が、「今日は何月何日」と繰り返し質問するケースがあります。

そのような方に対して、その都度「今日は〇月〇日ですよ」と答えたり、カレンダーに〇をつけて日付をわかりやすくしたりと工夫をして対応をされている方も多いはずです。

では、認知症の方はなぜ今日の日付を繰り替えし質問するのでしょうか?

その答えは、認知症が進行してくると、記憶障害以外にも、「時間・場所・人」を見当する力が衰える「見当識障害」という症状がみられるようになるということにあります。

ただし、一度に「時間・場所・人」の見当識が低下するわけではありません。

見当識は、「変化するもの」から衰えていくと言われています。

時間は毎日刻々と流れるので、時間や日付、曜日などからわからなくなる方が多いのです。私たちは常日頃、「〇月〇日〇曜日の○○時に○○をする」というように、時間の流れに自分を位置付けて生活をしています。

時間の見当識が衰えるということは、昨日と今日、今日と明日がつながらなくなるということです。

認知症ではない私たちは「過去と今」がつながって生活を送ることが当たり前なので、なかなかこのつらさを理解しづらいかもしれません。

しかし、「当たり前」が「当たり前ではなくなる」という苦悩の大きさを想像してみることはできますね。

そんな認知症の方が実際にどう生活しているのか、実際にご紹介しましょう。

認知症の方の事例を紹介

自宅で一人暮らしをするノブコさんの場合

まずは、お医者さんから初期のアルツハイマー型認知症状態と診断されたノブコさんの事例を見てみましょう。

ノブコさんは「物忘れが増えて困っちゃったよ。私は認知症になっちゃったよ」「これからどうしていったら良いんだよ」と僕ら職員たちに不安を訴えかけます。

そんなノブコさんですが、デイサービスや訪問介護などの支援を受けながら今でも住み慣れた自宅で一人暮らしを送っているのです。

認知症への理解が広まっていなかった10数年前までは、「認知症になったら何もかもがわからなくなる・できなくなる」さらには「本人は自分が病気であると認識できない」と考えられていました。

しかしノブコさんの事例からもわかるように、認知症の方が何もできない・わからないとは限りません。

認知症という状態になっても、わかること・できることが多くあり、「自分は認知症かもしれない。これからの暮らしに不安がある」と感じている方もいるのです。

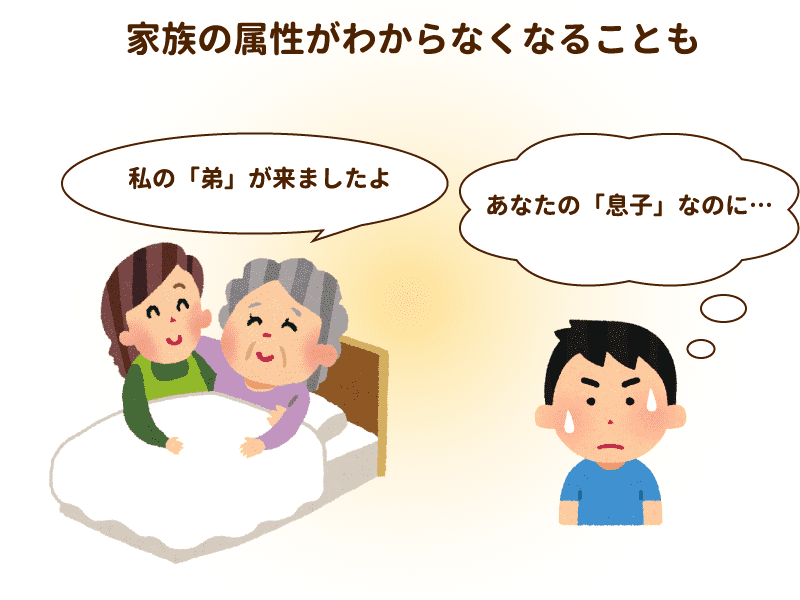

「家族の続柄」を忘れてしまったサトコさんの場合

続いては、アルツハイマー型認知症状態と7年前にお医者さんから言われたサトコさん(95歳)のことをお話ししましょう。

サトコさんは息子さんと同居をしていましたが、日常生活のほとんどにおいて介護が必要になり3年前に施設入所しました。入所してからも息子さんは週1回は面会に来て、家族団らんの時間を大切にしてきました。

しかし、入所から数年の月日が経つにつれてサトコさんの病態(認知症)は徐々に変化(進行)していきました。

あるとき息子さんが「おかあ(サトコさん)はおれのこと忘れちゃったんだな。会う(面会)たびに、「おれは誰だ?」って聞くんだけど、"私の弟"なんてとんちんかんなことを言うんだよ…」と僕に話してくれたことがあります。

そんなサトコさんは「よく来たねえ」「待ってたんだよ」と笑顔で息子さんを迎えます。サトコさんにとっての「息子」という続柄はあいまいになっているのかもしれませんが、きっと「身近で大切な人」ということは忘れていないのだと僕は確信します。

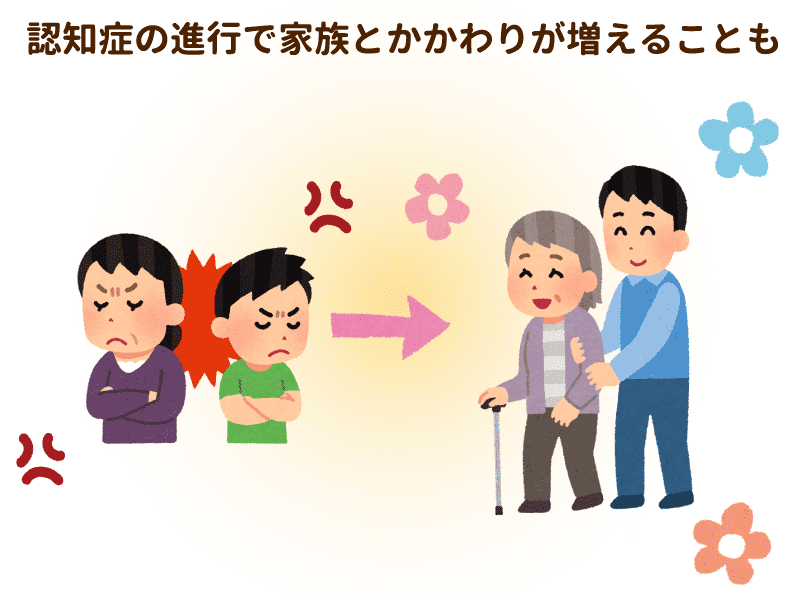

状態変化が「親子の絆」を取り戻したカネさんの場合

最後に、僕が7年前に出会ったカネさん(90歳)のことをご紹介しましょう。

カネさんは長年、独居生活を続けてきましたが、アルツハイマー型認知症になり僕が働く施設に入所しました。

僕が出会った頃のカネさんはすでにお認知症状態でささいなことで怒るなど、感情が不安定な状態でした。カネさんは女手一つで息子さんを育て上げた苦労人(当時の本人談)。

しかし、認知症になってからのカネさんと息子さんは、認知症が引き起こすさまざまな出来事によって折り合いが悪くなっていきました。

そんなカネさんは歳を重ねるにつれて、病態(認知症)が変化(進行)していき、単語レベルの言葉は発することができても会話が通じなかったり、ウトウトする時間が長くなったりして、感情が安定していきました。

身体状態も低下し入退院を繰り返すことも多く、そのたびに息子さんは付き添うことになりました。しかしそのことがきっかけとなり、息子さんはまたカネさんのもとへ面会に来てくれるようになりました。

「認知症が進行することはうれしいことだとは思っていません。でも認知症が進行したことでとげとげしかった母は穏やかになりました。長年顔を合わせることがなかったけれど、今こうやって傍らにいることができて…ちょっとは親孝行できてますかね」

息子さんの穏やかな顔で発したその言葉が、僕の心に強く残っています。

介護者(ご家族)のみなさんへ

認知症の状態にある方は何もわからないのではなく、「これからの暮らしに不安を感じているかもしれない」と、その気持ちを知ってあげましょう。

認知症の状態は一定ではありません。変化をしていく過程があることを知識として持っておきましょう。

認知症の状態にある方の気持ちを理解しようと思っても、理解できないときがあるかもしれません。でも、決して自分を責めないでください。

「認知症」と「人の気持ち」を理解することは簡単なことではありません。介護の専門職でも難しいのですから。そんな時は専門職に相談してください。

きっと専門職の方々が頭を悩ませながらも共に考えてくれるはずです。

専門職のみなさんへ

介護保険法に「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する」とあります。

認知症の状態変化に右往左往せず、その方の状態に応じた適切な支援をしていくことが求められているのです。

そのために自分自身の知識や技術を高め続けることが重要だと考えます。