みなさん、こんにちは!デイサービスで看護師をしている、認知症LOVEレンジャーの友井川愛です。

今回は「そのお薬は本当に必要ですか?」をテーマに書いていきます!

看護師の私がこんなことを問いかけていると、誰かに怒られそうですね(笑)。

ただ、私は看護学生だった当時から、薬剤師の先生には「薬は毒」と教えられていました。

もちろん、決してお薬自体が悪いとは思っていませんが、それでもさまざまな看護師としての経験をとおして過剰にお薬を服薬する必要はないと思っています。

抗認知症薬に限ったことではなく、どんなお薬でもむやみに服用することを私はおすすめできません。

それでは早速、その理由を説明していきますね。

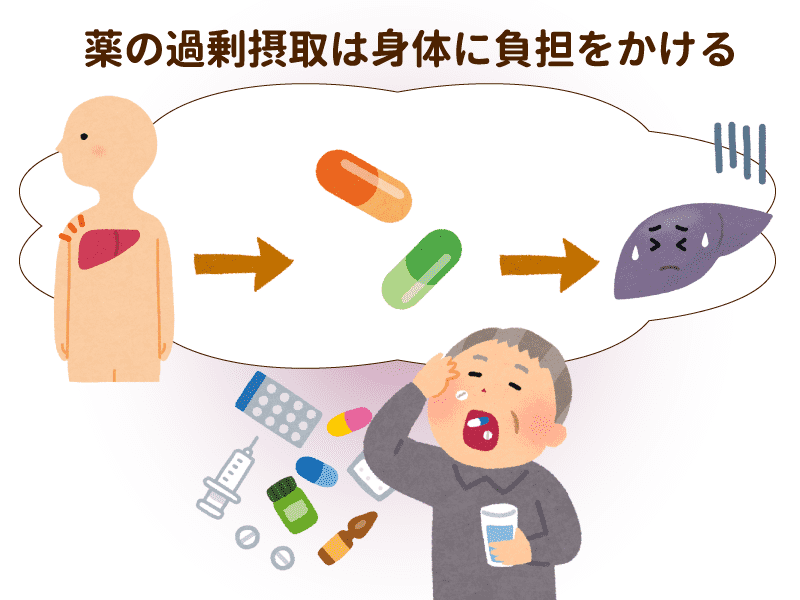

薬の服用は「身体のなかで化学反応を起こす」こと

病院や薬局で手に入るお薬は、人工的に化学合成物で作られています。

お薬は体内に取り入れることで化学反応が起こり、効果が発揮されるのですが、この科学反応を薬効と言います。

しかし、薬効がどのようなものになるかは、処方した医師や薬剤師もわかりません。

「わからないのに患者さんに処方するの?」と驚かれるかもしれませんが、みなさんの身体は一人ひとり違うため、薬効もそれぞれ違うのです。

また、高齢者の方は日常的に数種類のお薬を服用していることが多いですよね。

何種類ものお薬を一緒に処方されていたら、その飲み合わせにより別の化学反応も起こります。

朝はたくさんのお薬を処方されることが多く、「お薬でお腹いっぱいになる…」なんて笑い交じりの言葉を聞いたことがあります。

しかし、これは笑いごとではないと私は思っています。

私たちの身体には、免疫細胞や白血球があり、病気を治すために頑張っている自己治癒力が備わっています。

それなのにあまりに多くのお薬を飲んでいる場合は、本来なら自分の身体の治癒力で治せるはずなのに、お薬を過剰摂取しているのかもしれません。

お薬は飲めば身体に良いというものではなく、服用し続けると肝臓にダメージを与え、肝機能障害を起こすことがあります。

他の臓器にも障害が出て、最悪の場合は死に至ることもあるのです。

お薬という化学物質が体内に取り込まれることによって、身体の働きに障害が起こる…それが「薬は毒」と言われる所以です。

では、認知症の方に処方されるお薬について、詳しく見ていきましょう。

認知症のお薬は安心して飲める?

認知症のお薬は、レミニール、アリセプト、貼り薬のイクセロンパッチ、そしてメマリーが代表的です。

現在のところ認知症の方のほとんどが、こちらの薬を処方されているかと思います。

ただ、現在でも認知症を治せるお薬はありません。

抗認知症薬と呼ばれるお薬は、認知症の進行をわずかに抑えるだけのお薬とされています。

将来的に認知症のワクチンができる可能性も期待されていますが、それはまだ先になりそうですね。

よく「いち早く抗認知症薬を服用することで、病気の進行が止められる」と考えるご家族がいらっしゃいますが、これは残念ながら間違いです。

わずかな効果は得られるかもしれませんが、先ほども説明したように同じ抗認知症薬を服用しても、患者さんの身体は一人ひとり違います。

それに伴って作用も副作用も違いますので、処方した医師でも効果はわからないのです。

不安がある場合は、医師にきちんと相談してみてくださいね。

上記の他にもよく処方されるお薬に、向精神薬と言われるものがあります。

認知症の問題行動と言われる徘徊・暴力・妄想・不眠などの症状がみられると、介護者はその行動自体をなくしてしまおうとすることがあります。

その考え方の先にあるのが、向精神薬の処方です。

お薬を飲む前にできること

向精神薬というのは、抗精神病薬・抗うつ薬抗不安薬・睡眠薬などのことをいいます。

そのなかでも抗精神病薬は、若くて力があるような方が暴れてしまう場合などに処方される、沈静効果のあるお薬です。

高齢な認知症の方に処方されると薬効が強すぎ、寿命を縮めるかもしれません。

そうした負担を避けるためにも、他のアプローチで認知症の方の症状を改善できるように工夫してみることも大切だと、私は思っています。

認知症の高齢者にみられる問題行動のほとんどは、環境や人間関係の変化にうまく適応できず、不安を感じることによって起こるものです。

そのため、まずは必要な援助を考えたうえで適切な対応を行い、信頼関係を構築して安心できる環境を整えることが必要です。

先にお薬を処方されてしまうと、その方が問題行動を起こしてしまう本当の原因がわからなくなってしまうので、適切なケアができなくなります。

薬の誤用はドラッグロックを招くことも

現在の医療・介護の現場では、認知症の方を拘束することは原則認められていません。

みなさんは「ドラッグロック」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、「お薬による拘束」のことを指す言葉です。

ようするに問題行動を起こす認知症の方の行動を、お薬で制限するのです。

その結果、睡眠薬の効きすぎで転倒したり、日中まで眠り続けて活動が低下してしまうことがあります。

身体や精神の働きにも影響を及ぼしてしまうドラッグロックは、身体拘束にもつながっていると思います。

みなさんはどう思われますか?

お薬の服用について不安や疑問に思われた方は、医師や専門家に相談してみてくださいね。

次回も引き続き、お薬について書きますのでぜひご覧ください。