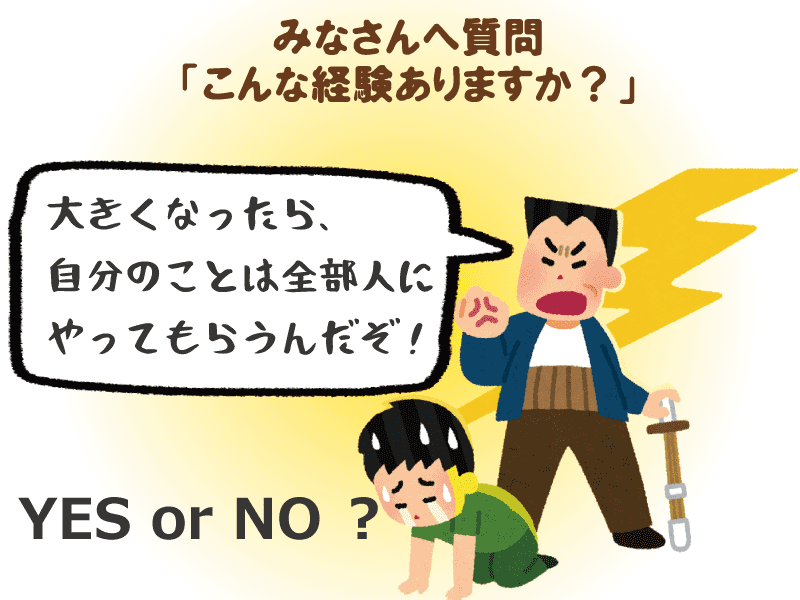

みなさんは子供の頃、「大きくなったら、自分のことは全部、人さまにやってもらいなさい」と言われて育てられましたか?。

冒頭から「はあ?」とみなさんに思われてしまうような問いかけで失礼しました。株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

今回もこのページを覗いてくれてありがとうございます。認知症の状態にある方のご家族を支えのひとつとなるような記事を心がけていきますので、連載3回目となる今回もどうぞお付き合いください。

認知症だろうが要介護だろうが… 「自分のことは自分で」

さて、改めて冒頭のみなさんへの問いかけです。

子供の頃、「大きくなったら、自分のことは全部、人さまにやってもらいなさい」と言われて育てられましたか?

いや、ほとんどの方(いや全員?)はそんなことはなく、「自分のことは自分でやりなさい」と言われて育てられたのではないでしょうか。

そして、オギャーとこの世に生まれてきたときは「できなかった・わからなかった」ことが、月日の経過とともに少しずつ「できるように・わかるように」なり、そんな「できるようになった・わかるようになった」こと=獲得した「(身体)機能や(知的)能力」を使いながら、人は日々の暮らしを営んでいると思います。と、すれば…

「自分のことは自分で」

これが大多数の人々の「人間の暮らしの基本」であり、できなかった・わからなかったからスタートし、徐々に築いてきた(獲得してきた)「生活の姿」なのではないでしょうか。

また、大多数の人々の「人間の暮らしの基本」であるなら、「自分のことは自分で」は特別なことではなく「一般的なこと」であり、「日常的なこと」だと言えるのではないでしょうか。

認知症を過度に恐れず 一般的に健康生活を心がけよう

ここで話しは前回に遡ります。僕は前回、認知症について以下のことをお伝えしました。

前回の復習「認知症」ってどんなもの?

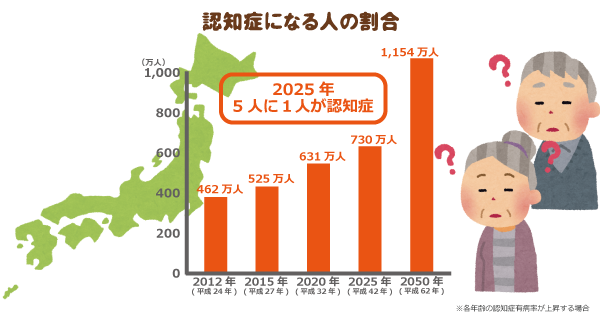

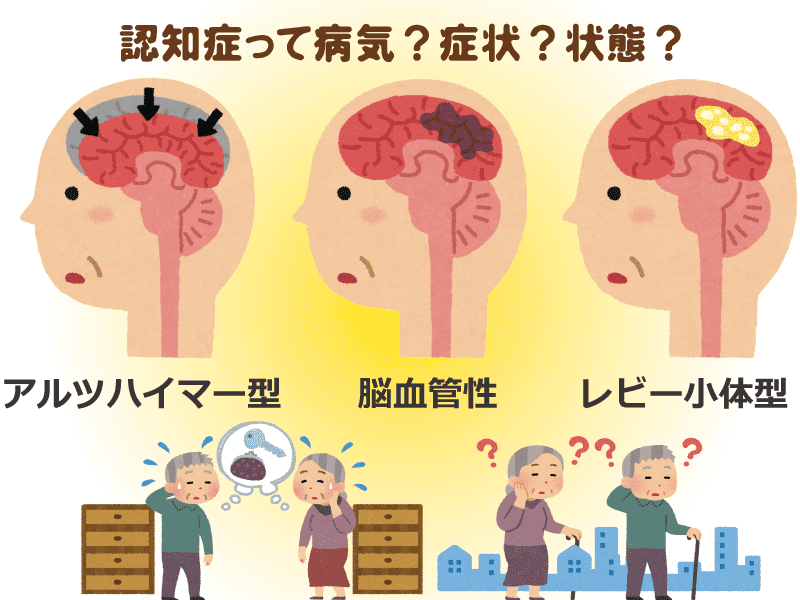

①「認知症」とは、認知症そのものが病気ではなく、認知症は病からきた状態→「病態」である

②となると、認知症の予防は「認知症という状態にしてしまう原因疾患(病気→アルツハイマー病やレビー 小体病、脳梗塞などに)に罹らないこと」

③ただ、原因疾患の約70%を占める退行変性疾患(アルツハイマー病やレビー小体病等)はかなり研究などが進んできたとはいえ、未だに根本的に治す治療法や治療薬はなく、「予防の決め手」となるもの もない

④でも、脳血管疾患の脳梗塞の危険因子として「生活習慣病」があり、アルツハイマー病も生活習慣病、特にその中でも高血圧と糖尿病はアルツハイマー病の危険因子のひとつと言われている

⑤なので、生活習慣病の発症に気をつける(予防する)ことで認知症の原因疾患(病気→アルツハイマー病やレビー小体病、脳梗塞など)に罹る確率を減らすことができるかもしれない

と、書き綴らせてもらいました。また、そんな生活習慣病の予防も認知症の予防のためだけじゃなく、長く健康的に生きることへの対策や効果として取り組んでみることが大切!とも書き綴りました。

「一無・二少・三多」 生活習慣病予防に効果的!

ご存知の方も多いかと思いますが、生活習慣病の予防において、“習慣づけ”し、実行した方がいいと言われるものに「一無・二少・三多」というものがあるそうです。

一無(いちむ)とは禁煙のススメ、二少(にしょう)は少食・少酒のススメ、三多(さんた)は、体を多く動かし(多動)、しっかり休養をとる(多休)、多くの人、事、物に接する生活(多接)のススメなんだそうです。

この「一無・二少・三多」。前述したとおり、健康生活の基本として勧められている生活スタイルであり、生活の中に“習慣づけ”ていく必要があるとされています。

広辞苑によると「習慣」とは、「日常の決まりきった行い」とありますから、“習慣づけ”ていく必要がある「一無・二少・三多」は、日常(つねひごろ。ふだん。「広辞苑より」)ではない、「非日常的」な生活(最初は習慣化されていない)ということになります。

「ずいぶんとヘリクツを並べているなぁ」と思われるかもしれませんが、非日常的な行為や生活の前に、この「日常」であり、その日常に生活がくっついた「日常生活」が大切だと僕は思っています。

何せ、非日常(当たり前ではないこと)でなく日常(つねひごろ)だからで、人間の生活24時間の大部分を占めるからです。

「日常生活(行為)」とは、日々の生活の中で繰り返される出来事や習慣的動作のことで、「意識しなくても毎日繰り返される生活行為」です。具体的には、主に食事・排せつ・整容(着替え、洗面、歯みがき、整髪など)・移動・入浴などの基本的な行為を指します。

そして、日常生活(行為)は、「自分のことは自分で」が基本です。前述したとおり、それが大多数の人々が生まれてから獲得してきた日常生活を送るための術であり、「人間の暮らしの基本」だからです。

そんな、人間が生きていくために欠かせない日常生活(行為)を、「(できることも)他人にやってもらう・していただける」となれば、「考える・判断する・行動する」必要がありません。

いわば日常の生活において、脳(考える・判断する)と身体(行動する)を使う必要がない・使わないことになります。

さらに人間の(身体)機能や(知的)能力は、使わないと衰えていくと言いますから、予防どころか維持すらも危うくなってくるのが必然ではないでしょうか。

それにもかかわず、日常生活(行為)は「(できることも)他人にやってもらう・していただける」状態で、運動、手指の訓練、脳トレーニングなどなどというのは、順番が違うんじゃないかな?と僕は思うんです。

まずは、日常(生活)。自分のことは自分で。それから、またはそこに非日常(運動・訓練・トレーニングなど)をプラスするから、非日常(運動・訓練・トレーニングなど)の効果もさらに向上するんじゃないでしょうか。

頭を使って指先を動かす… そうだ!家事をしてみよう

ひとつオススメしたいのが、家事(掃除、洗濯、炊事、買物などの家庭における日常生活のこと)に勤しむことです。

何せ家事は段取りが大切といいます。段取りよく実行するには、複数の情報を保ちながら作業を同時にすることが必要ですから、脳を使うわけです。

買い物をする時なんて、自分の買いたいものを想像・決定し、それはどこに売っているのか・置いてあるのか、他の店の方が安くないのか?などといろいろ考えながら買い物をしますから、まさに脳のフル活用です。

掃除は家事の中でも掃除機を使う(器具の取り扱い)・拭く・掃く・片づけるなどと面倒な作業が多いんですが、それだけ身体機能を使います。

段取りに話を戻せば、炊事(料理)なんてそれそのものだけで段取りが大事。調理器具を使うだけでなく、指先を動かすことも多くあります。

「料理っていっても、男性はやったことがないでしょ」と思われるかもしれませんが、ひとつの例として、インゲンの筋をご主人に取ってもらうなんて作業だったらどうでしょうか。

また、今までは奥さんが一人でやっていた筋取りの作業をご主人と一緒にやってみるのもいいかもしれません。同じ作業をしている間に会話が生まれます。

何はともあれ、自分が生きていくために欠かせない日常生活(行為)は、脳と身体を使う宝庫です。

しかも実行に移すために「やらなきゃ」という意識を持つ必要がある予防やリハビリのために行うのではなく、自分が生きていくために欠かせない(実行することに必然がある)から行っていたら、知らぬ間に脳と身体を使っていたという優れものなんです。

そしてもうひとつ。体力もつく優れものじゃないかと思うんです。

認知症の状態になっても… 自立した日常生活を営むことから遠ざけない

僕は2000年4月からグループホーム(認知症対応型共同生活介護)のホーム長として務めていました。介護保険法では認知症対応型共同生活介護の基本方針は、こう書かれています。

認知症対応型共同生活介護の基本方針

「指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。」

簡単に言うと、介護を一方的かつ画一的に受ける場ではなく、「認知症の状態にある入居者さんたちが有する能力(もっている力)に応じて、自立した日常生活を営む場」がグループホームですよと言うことです。

グループホームはそういう場であるので、「今日のお昼は?、夕飯は?」と何を食べるかを入居者さん・職員で話し合って決め、昼と夕方に街に出掛け、商店街やスーパーで買い物をし、をみんなで調理して食べる。洗濯物を干し、取り込み、畳み、汚れているとなれば掃除をする。

そのすべてが入居者さんが主体であり、職員は黒子となって支援する。そんな入居者さんにとっては日常生活を、職員にとっては実践を毎日繰り返していました。(そんな実践の詳細は梅本の「認知症ケアの突破口」をぜひ。)

そして、2003年から僕がグループホームのホーム長との兼務で統括責任者として携わっていたデイサービス(通所介護)。このデイサービスもグループホームと同様に昼食は利用者さん・職員が話し合ってメニューを決め、商店街・スーパーに買い出しに出掛けていました。

自分のことは自分で そうするとみんな元気になった!

「グループホームの入居者さんは体力がありますね~」

そんなある日、デイサービスの管理者がグループホームの事務所に寄ったときのこと。

「デイサービスの利用者さんに比べるとグループホームの入居者さんは体力がありますねえ」とデイサービスの管理者が僕に話してきた。

「うん?。どういうこと?」

「デイサービスの利用者さんは商店街に買い物に行く途中、行きも帰りも休憩を入れているんですよ」

グループホームの入居者さん、デイサービスの利用者さんが通う商店街までは、約300メートルの道のりだ。

「そうなんだ。疲れちゃうからかい?」

「ええ。利用している方のほとんどがそうなんで、疲れて、フラついて転んだりしないように休憩を入れるようにしてるんです。それに比べるとグループホームの入居者さんたちは、元気ですよね」

「そうだなぁ。買い物の途中で休憩するなんてことは、ほとんどないからなぁ」買い忘れたものがあれば、二往復することもざらだ。

平均して週3回程度デイサービスを利用してくれていた方たち。自宅生活で買い物に出かけることはほとんどありませんし、そもそも24時間365日支援専門職がいる入居型施設で生活している方たちと違って、出かけること自体が難しい環境なんですが、単純に回数にしてみると、週7日のうち3回、商店街に買い物に出かけていることになります。

対してグループホームの入居者さんたち。大体(全員が必ずではありませんし、出前を頼んだり、外食に出掛けたりすることもありますが)1日2回は商店街に買い物に行きます。週7日で14回です。

他にもさまざまな支援(取り組み)を行っていますから、決してこのことだけが体力の違いに結びついているとは言えません。また、こうした機会の違いがどのように作用し、どんな因果関係にあるかといったことも調査したわけではないのでわかりません。

ですが、グループホームの入居者さんたちは入居前と比較しても体力がついていました。というのも、2000年に開設して2007年頃には、風邪はひいてもそこから病状が悪化し入院につながったりするようなこともなくなっていました。微熱は出しても、すぐ治ってしまうぐらい逞しいわけです。

この逞しさもさまざまな要因があるとは思いますが、面接などで見聞きした入居前の暮らしぶりと入居後の暮らしぶりを振り返ってみると「今の生活(時間)をどう送るか」に違いがあったのは事実です。

そんな「今の生活(時間)をどう送るか」の背景に見えるものがあります。

それは…支援専門職に支援されながらではありますが、自分の有する能力(持てる力)に応じて「自分が生きていくために欠かせない日常生活(行為)」を「自分のことは自分で」を基本として送ることです。

そして、ぶつ切りではなく連続的で、繰り返し行われている…そんなことも見えてきます。これ、大事です。「自分が生きていくために欠かせない日常生活(行為)」も「自分で」がたまにじゃ、どんどん日常が受け身になって、おっくうさも増し、おっくうだからと「やってもらう・考えてもらうこと」が当たり前になり、「ありがとね」と感謝だけは伝えてくれるだけのおとなしい人・動きのない人になっちゃうでしょうから。

どんなささやかな「自分が生きていくために欠かせない日常生活(行為)」でいいから、今日も明日も、そして1年後も「繰り返し行っていく・行っている」ってことを大切にしたいですね。