株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

前回(第206回)に引き続き、介護保険法に基づく運営基準や解釈通知などから、特別養護老人ホーム(以下:特養)の特徴や基本事項などを確認してみたいと思います。

今回は、ユニット型特養です。

ユニット型特養の解釈

まずは、ユニット型特養の解釈通知「第五 ユニット型指定介護老人福祉施設 1 第五章の趣旨」を確認してみましょう。

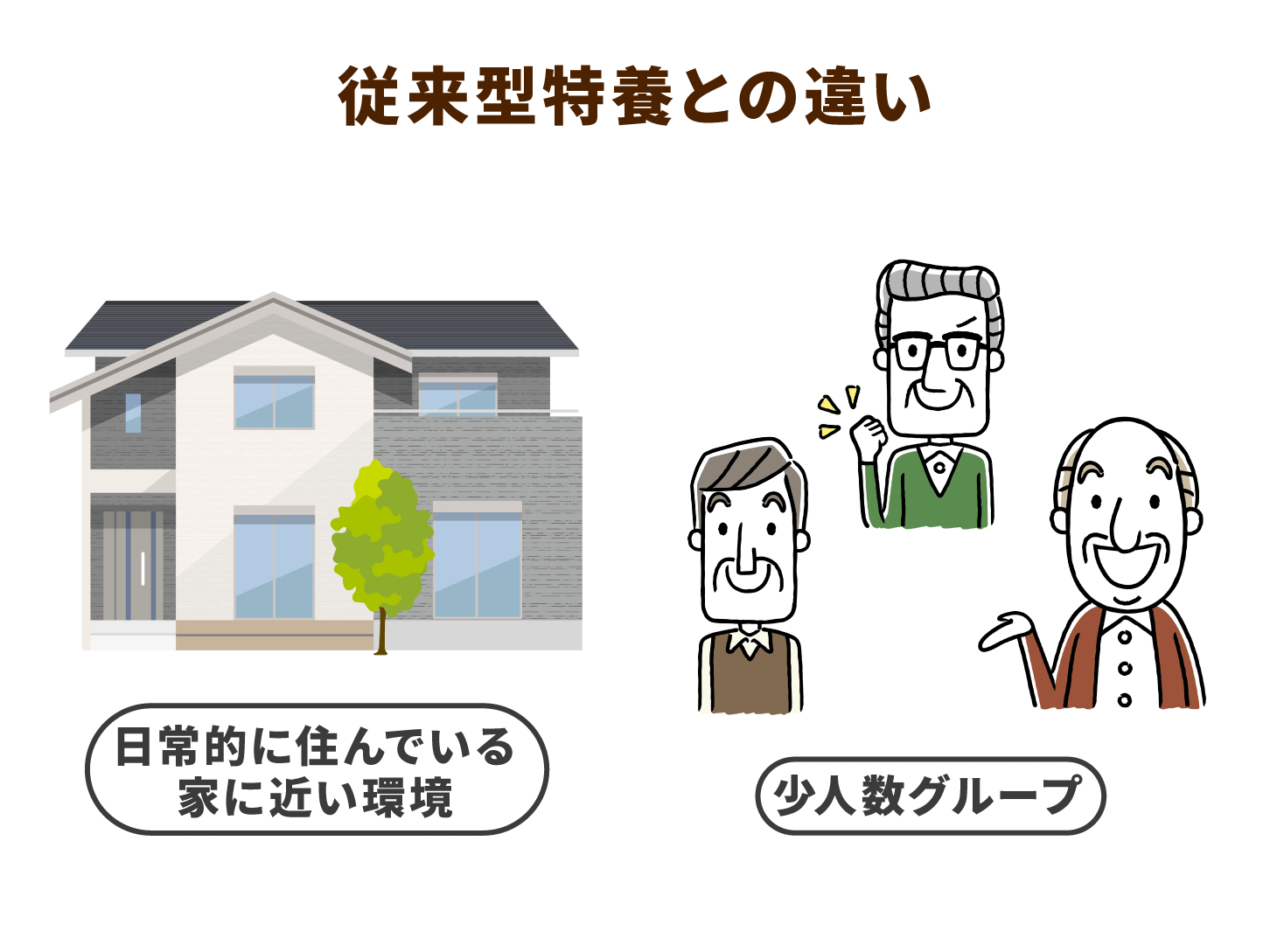

「ユニット型」の指定介護老人福祉施設は、居宅に近い居住環境の下で居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位を一致させたケアであるユニットケアを行うことに特徴があり、これまで「居住福祉型」と称してきたものを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改めたものである。

解釈通知の冒頭に書かれている「居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位を一致させたケア」とは、「ユニットケアの定義」です。

このユニットケアの定義の中に出てくる「生活単位」とは、法令で定められている1ユニットの入居定員「概ね10人以下とし、15人を超えないもの」を1つの単位としたものです。そして「介護単位」は、その生活単位ごとに専任で配置されている介護職員のことを指します。

また、規定内に「生活単位と介護単位を一致させた…」と記されていますが、これは「10人前後から15名の入居者に介護職員を固定して配置する」ことを指しています。

つまりユニットケアの定義は、以下のようになります。

- 「(居宅の意味である)『日常住んでいる家』に近い居住環境」(において)

- 「日常住んでいる家での生活に近い日常生活を送る入居者」(の)

- 「少人数グループに介護職員を固定配置して支援する」(こと)

そして、このような定義であるユニットケアを行うユニット型特養であるため、解釈通知「第五章の趣旨」の後半には、次の内容が示されています。

こうしたユニット型指定介護老人福祉施設のケアは、これまでの指定介護老人福祉施設のケアと大きく異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、第一章、第三章及び第四章ではなく、第五章に定めるところによるものである。(以下省略)

この内容は、複数人の介護職員全員が1フロア40~50人程度の入居者の介護を手分けして行う従来型特養と、ユニットケアを行うユニット型特養では、「同じ特養でも個性が違う」ので、設備等の基準は別に定めることを示しています。

ユニット型特養の設備基準

では、ここから、従来型特養とは違う基準のひとつである「設備に関する基準」を解釈通知から確認してみましょう。

第五 ユニット型指定介護老人福祉施設

「3.設備に関する要件(基準省令第四十条)」では、「3(1)ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する居室(使い慣れた家具などを持ち込むことのできる個室)と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室(居宅での居間に相当する部屋)が不可欠であることから、ユニット型指定介護老人福祉施設は、施設全体を、こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所(ユニット)を単位として構成し、運営しなければならない」となっています。

さらに、「3(2)入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ましい」という見解が示されています。

- ユニット

- 3(3)ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたものでなければならない。

- 居室

-

3(4)1ユニットケアには個室が不可欠なことから、居室の定員は一人とする。

3(4)5ユニット型指定介護老人福祉施設では、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入居者は長年使い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定しており、居室は次のいずれかに分類される。

- 共同生活室

- 3(5)共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものでなければならない。(以下省略)

※ここでは詳細な内容を省略しますが、洗面設備や便所、浴室、廊下に関する要件も定められています。

ユニット型特養の制度化が進められていた2001年9月の全国介護保険担当課長会議資料には、「施設整備の考え方について:新型特別養護老人ホーム(全室個室・ユニット化)」、望ましい多様な生活空間の確保例として、次の内容が示されていました。

| 個人スペース | 個人的空間(個室) | 入居者個人の所有物を持ち込み、管理する空間 | ユニット(生活単位) |

|---|---|---|---|

| 準個人的空間 | 個室の近くにあって、少数の入居者が食事や談話に利用する空間 | ||

| 公共スペース | 準公共的空間 | 多数の入居者を対象に、リハビリテーションのプログラムなどが行われる空間 | |

| 公共的空間 | 地域住民にも開かれ、入居者と地域の交流が可能な空間 |

この図にある「個人スペース」が、設備基準の解釈通知3(1)と(3)、そして(4)のことで、「公共スペース」が解釈通知3(2)に示されている設備に該当します。

介護施設である特養の環境をできる限り、住居と生活がくっついた「住まい(自宅)」に近づけ、その環境における暮らしの中で入居者が持てる能力などを発揮し、職員はそのことを支えていく。そんな制度設計がユニット型特養には想定されていたのだと思います。

また、そのような想定と「入居者の自律的な生活を保障する(解釈通知3(1)に記載あり)」ために、解釈通知3(4)5に入居者が長年使い慣れた家具を居室に持ちこむことを想定しているのもユニット型特養の特徴です。

特別養護老人ホームにおける居住環境のあり方に関する調査研究(日本経済研究所)の報告書(2021年3月)によると、入居者個人の収納家具の居室への持ち込みを認めているユニット型特養(個室)は685施設のうち97.5%となっています。あわせて、個人の机と椅子の持ち込みは机が94.5%、椅子は96.9%となっています。

長年使い慣れた家具などの居室への持ちこみを可能にすることは、施設であっても、その方が今までとできる限り変わらない空間の中で生活できることにつなげることができます。

ユニット型特養は、施設に入居しても「今までの暮らしを継続する」ことを実現するための大きな武器(環境)を持っているのです。

次回も運営基準・解釈通知などから特養の特徴などをお伝えします。