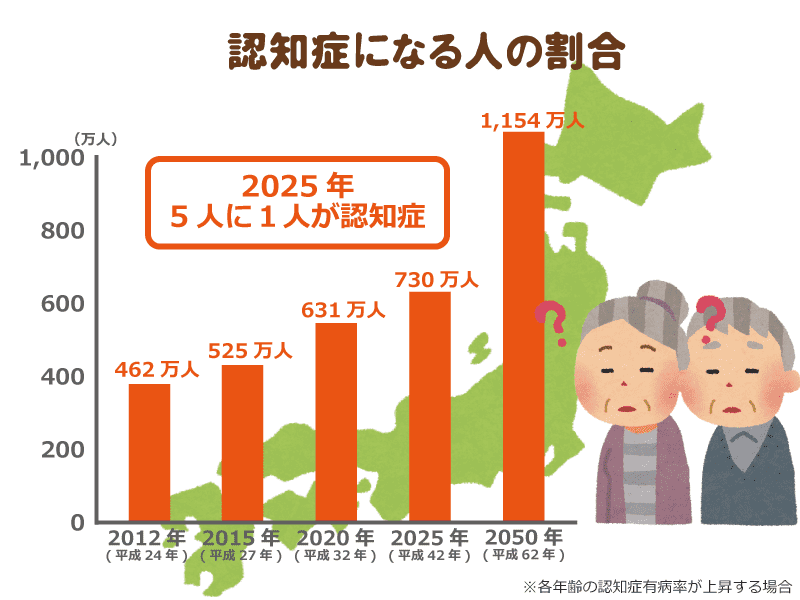

5人に1人…。この数字が何の割合を示すものか、ピンとくる方はいますか?

この数字は、8年後の日本で「65歳以上の高齢者のうち、認知症を発症している人」の将来推計です。

ご挨拶が遅くなりました。はじめまして、株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡と申します。「介護の教科書」の「介護✕認知症」を担当することになりました。24年間の介護業界での現場実践・コンサルティングを通して、在宅介護で奮闘するみなさんにとってアドバイスとなる知識や経験をお伝えしていきます。よろしくお願いします。

認知症を過剰に恐れてはいけない

先程の「5人に1人」。この数字は2025(平成37)年に65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人の将来推計だとお伝えしました。

現在はどうでしょうか?2015年に出された内閣府の発表によると、7人に1人だそうです。

今お伝えした数字を聞いて、みなさんはどう感じましたか?自分も認知症を発症してしまうかもしれない。うちの夫が、妻が、うちの父や母が認知症に…。言いようのない不安や恐怖心でしょうか。

そう感じたとして、それは当然といえば当然です。誰も「自分は将来認知症になるぞ!」と、認知症になることを目標にこれまでの人生を歩んできてはいないでしょうから。

でもそれって、認知症に限ってのことでしょうか。大多数の人はどんな病気でも病気ってものになることを日々の目標にして生活を送っていません。

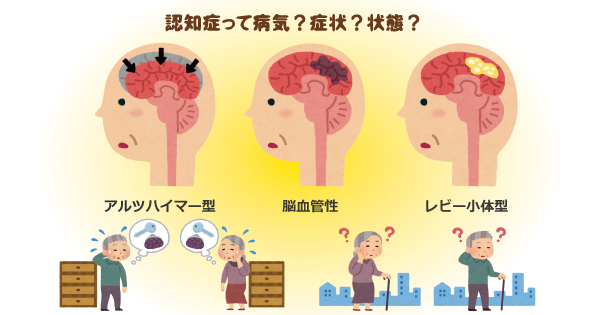

願っているのは、「いつまでも元気ピンピンでいたい」であって、どんな病気にもなりたくはなく、認知症(認知症は正確には病気ではなく、病態ですが)だけがなりたくないものではないはずなんです。

なので、認知症に“だけ”不安や恐怖を感じるっていうのはおかしいと言えばおかしいんです。なんか難しいですね。

でも、「5人に1人」って数字が世の中に出ていますから、最近ではテレビの健康番組などで認知症を取り上げることも増えています。

一般市民が「認知症に関心を寄せる」という点では地上波のテレビが認知症を取り上げてくれることはプラスなんですが(無関心だと「知る」ことを怠るので)、情報を得るツールがテレビだけという方の中には、短絡的に「過剰に認知症になることへの不安」を感じてしまう方がいるのも事実です。みなさんはどうですか?

歳を取れば認知症になる確率は当然上がる

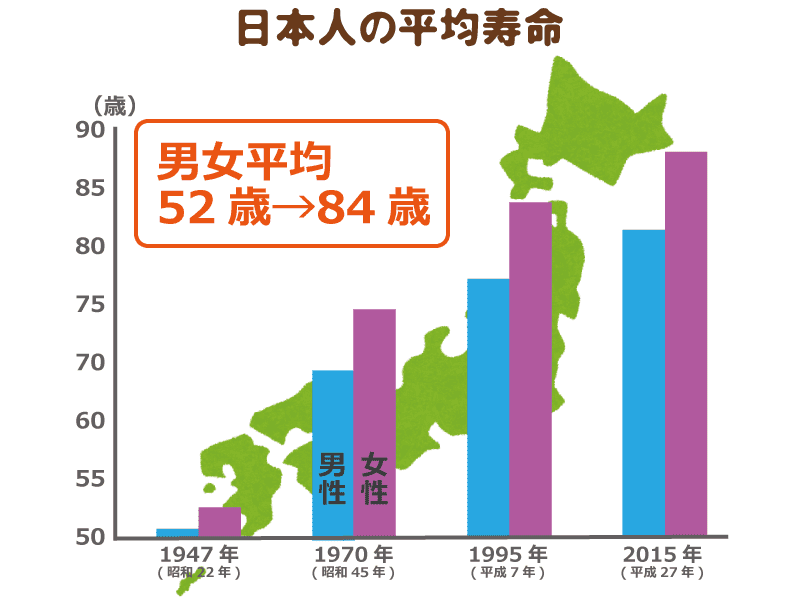

厚生労働省は、日本人の平均寿命を発表しています。

平成27年時点で男性は80.79歳、女性は87.05歳。今や日本は男女ともに台湾に次ぐ世界第2位の長寿大国です。

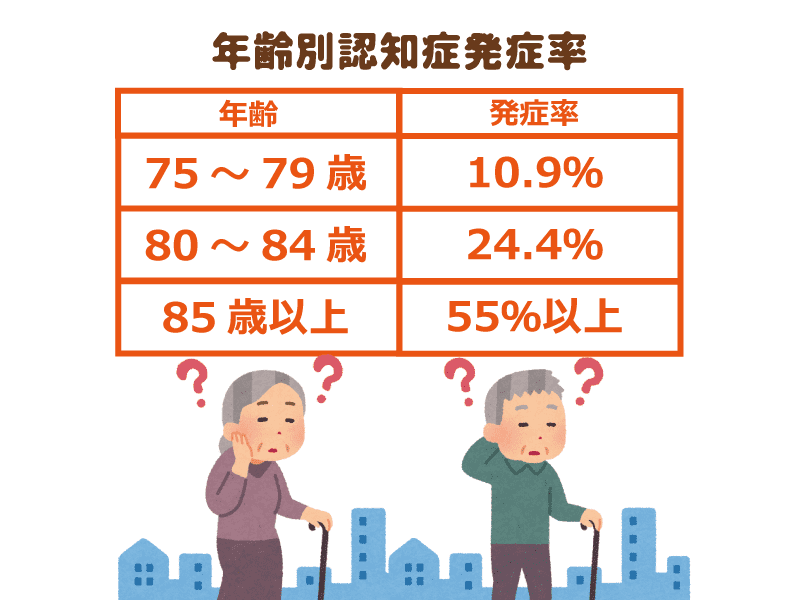

認知症は決して高齢の方だけがなってしまうものではなく、若い方でも認知症の原因疾患を発症すれば認知症になってしまいます。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば、高齢になるにつれ認知症の割合は増加するとも予想され、75~79歳では10.9%、80~84歳では24.4%、85歳以上では55%以上の方が認知症になるともいわれています。

若年性認知症

若年性認知症とは18~64歳で発症する認知症。日本では全体で約3.8万人いると言われている。人口10万人あたりの発症者は47.6人。

世界第2位の長寿大国日本。この割合からすれば認知症の状態にある方が多くて当たり前です。前述した2025(平成37)年には5人に1人が認知症を発症するという予測もどんどん高齢の方が増えていくんですから、当たり前といえば当たり前ですよね。

ですから、認知症に「なりたくなくてもなる」確率が昔よりも上がる・上がっていくのは当然のこと。

僕たちは21世紀、2017年という今に生きているんですから、そんな当たり前や当然を受け入れるしかなく、受け入れるしかないからこそ、短絡的に過剰に不安ばかりを感じながら暮らしていくのではなく、「長寿大国日本で暮らし、高齢化を突き進む時代なんだから、なりたくなくてもなる確率は高いよなぁ」と「そりゃそうだ」で認知症になるかもしれないことを受け止めるべきです。

そして逃げるのではなく、認知症と上手く付き合っていくことに気持ちを向けた方がいいと僕は思うんです。

長寿はやっぱり嬉しいもの?

改めて、日本人の平均寿命のことについてお話しします。

平均寿命は、2025年に75歳を迎える団塊の世代(1947~49年生まれ)の方が生まれた昭和22(1947)年は男性50.06歳、女性53.96歳、高度経済成長期といわれる昭和45(1970)年は男性69.31歳、女性74.66歳。

今からたった10年前の平成7(1995)年では男性76.38歳、女性82.85歳ですから、たった10年で男性が約4歳、女性は4歳弱平均寿命が延びたわけです。

日本は長生きできる国になりました。長生きできることが幸せかどうかはその人それぞれの考え(定義)ですが、多くの人が長く健康に生きることを望んでいるんじゃないでしょうか。それは今も昔も。

「なりたくなくてもなる」かもしれない認知症(だけじゃありません)。ストレートに言えば、「考えてもなる人はなってしまう」。しかも時代的に「なってしまう」可能性が高い。

だからこそ、認知症に「なるかもしれない」とビクビク怯えながら暮らしていく、「認知症にならないように」と過剰にそんなことばかり考えていたら日々の暮らしが愉快じゃない。せっかく長寿の夢を手に入れたんですから、「ほどほどに」が大切です。

おわりに

筆者が言いたいこと

ここまで「なりたくなくてもなる」かもしれない認知症に短絡的に過剰に怯える、不安を感じながら日々の暮らしを送るのは避けましょうと書き綴りました。

でも、このことは「認知症に関心を寄せない」ということではありません。認知症に「なりたくない」と多くの人が思っているでしょうが、でも「なりたくない」と「考えたくない」をごちゃ混ぜにし、「考えない」になるのは危険です。

考えたくない・考えないは、認知症に「関心を寄せない」ということ。それは、イコール認知症を「知ろうとしない」「知らない」につながるからです

繰り返しになりますが、「なりたくなくてもなる」かもしれないのが認知症です。だからこそ、「なりたくなくてもなってしまった」時の備えが必要です。過剰でも不足でもない。「これから認知症になる(かもしれない)自分・家族」に必要なのは、「ほどほどに」なのです。

第1回目の今回は、「認知症は誰もがなる可能性のあるもの」ということをお伝えしました。だからこそ、家族が認知症になったときや自分がなってしまったとき、焦らず、そしてうまく付き合っていくことを、私の経験や考えもフル稼働し「介護の教科書」を通して伝えていけたらと思います。次回もご覧ください。