株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

私は、介護の仕事に就いて28年目になります。そのうちで最も長いキャリアは、10年半務めたグループホームのホーム長です。今回はその経験を交えつつ運営基準などの法令をもとに、グループホームの特徴や現状の課題などを確認してみたいと思います。

ちなみに、今回私が取り上げるグループホームは、介護保険法上の「認知症対応型共同生活介護事業」です。グループホームは俗称で介護保険法にその名は存在しません。そのため、介護保険法の指定を受けていない施設でもグループホームを施設名にしているところがありますので、その点はご理解ください。

グループホームでは徹底した自立支援を実施

まず、法律に記されたグループホームの基本的な姿勢や考え方を確認してみます。

グループホームの運営基準には「共同生活住居において、(中略)利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない」という基本方針が示されています。

対して、介護老人福祉施設(従来型特別養護老人ホーム)の基本方針は、「入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない」です。「するものでなければならない」グループホームと、「目指すものでなければならない」介護老人福祉施設。グループホームが「有する能力に応じ自立した日常生活を営む」支援を徹底する事業であることがわかります。

その「有する能力に応じ自立した日常生活を営む」支援とは、利用者の方が日々繰り返される生活行為において、次のようなことを指しています。

- 自分でできることは自分でできるように支援する

- できることを続けていけるように支援する

- できないと思われたことを取り戻せるように支援する

- そのうえでできないことは介護職員が介助する

こうした支援を徹底する事業が、グループホームなのです。いわば「利用者の方に必要な身の回りのことを、本人の状態や意思は関係なく、介護職員が何でもやってあげる(やってしまう)」という、これまでの介護の概念とは一線を画す実践(支援)なのです。

また、「有する能力」とは、身体機能(動作や行為ができる・できない)や知的能力(物事などがわかる・わからない)だけではなく、その人の意思や感情、心の動きなども含まれます。ですので、「有する能力に応じ…」とは、利用者の方の「意思に応じた支援」も含まれていると考えられます。

私がホーム長を務めさせてもらっていたグループホームでの実践でいえば、「決まった時間に起こす・ベッドインさせる」のではなく、「起きますか?」「寝ますか?」と確認していたので、日によって起きる時間、寝る時間が違う入居者の方がいました。

食事は、昼食・夕食とほぼ毎日、入居者の方と職員とで相談して決めていましたが、自炊ばかりではなく、出前や外食になることもありました。その都度、入居者の方の声に対応しやすいため、変化に富んだ食事にすることができたのです。

「こんな天気が良い日は外に出かけたいね」と入居者の方が言われたので、「じゃあ、今日のお昼はお弁当をつくってピクニックに行きましょうか」と職員が投げかけると、「いいわね。行きましょう」となってピクニックに出かけることもよくありました。花見や外出も当日の天気をみて突発的に決めることが可能だったので、出かけることが天候に左右されてしまうといったことがありませんでした。

特養とは異なるグループホームの人員配置基準

このようにグループホームは、なるべく自分でできることは自分できるように支援することを筆頭に「有する能力に応じ自立した日常生活を営む支援」や、利用者の方の「意思に応じた支援」が、ほかの事業よりも実践しやすくなっています。ではなぜ、実践しやすいのでしょうか。その要因となっているのが、特別養護老人ホーム(以下:特養)とは違うグループホームの人員配置基準にあります。

それでは、運営基準に示されているグループホームの介護職員に関する人員配置基準を確認してみましょう。

1ユニットあたり

●日中:常勤換算方法で利用者3人に対し1人以上

※「日中の時間帯」に3人×8時間=24時間分以上の介護職員を配置かつ、当該時間帯において1人以上の介護職員を配置

●夜間・深夜:夜勤職員を夜間・深夜の時間帯を通じて1人以上

特養は、入所者3人に対して介護・看護職員1人の配置である「定員当たりの人員配置」が基準となっています。ですので、100名定員であれば最低33.3名の介護・看護職員を確保する必要があります。ただし、1日当たりの人員配置基準はないので、日々出勤する介護・看護職員の人数が変化します。

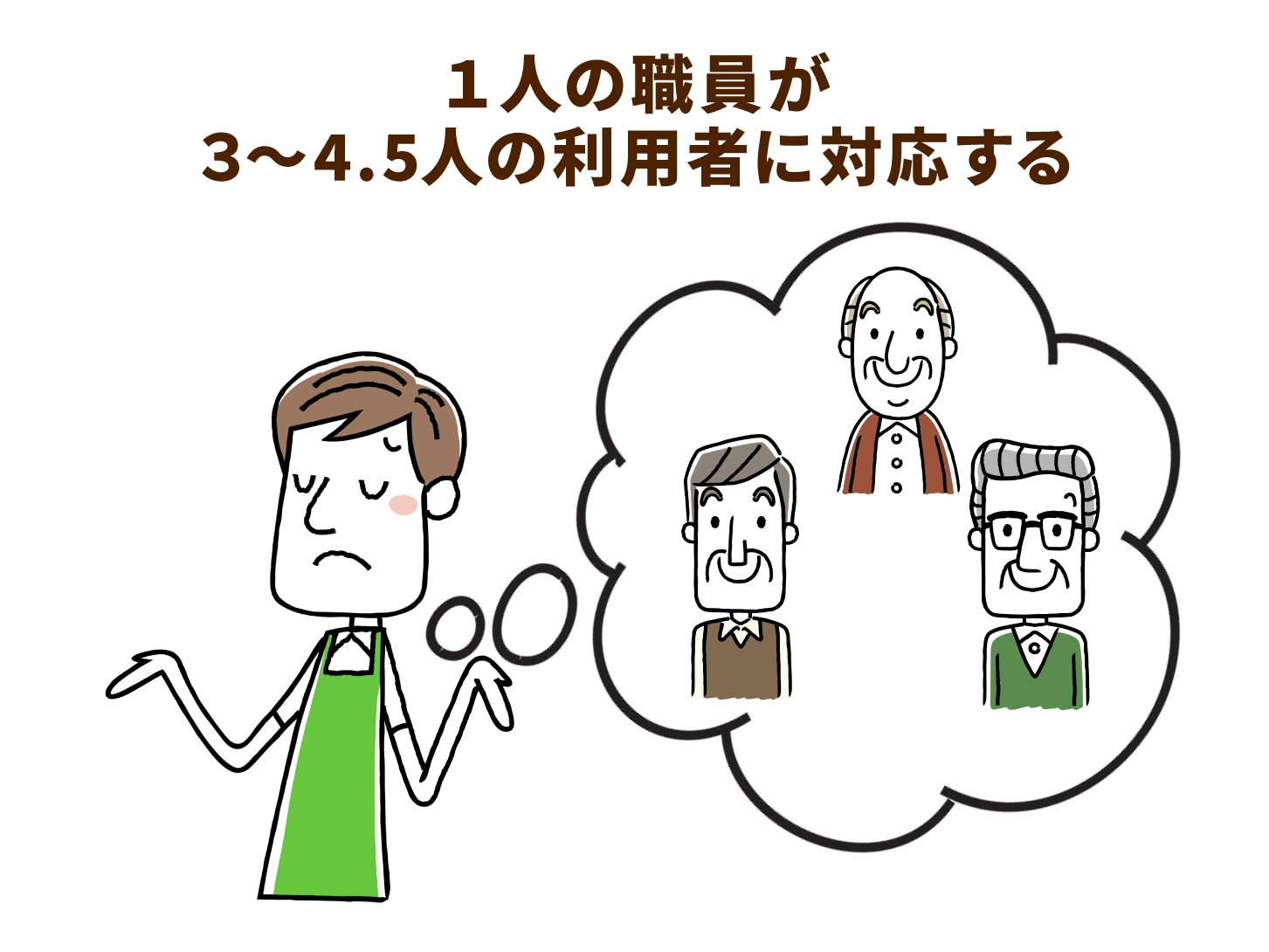

対して、グループホームは特養と同じように、「3対1」ではありますが、人員配置基準に「日中の時間帯に24時間分以上の介護職員を配置」することが示されています。これは、「1日当たりの人員配置」が定められているということです。

このようにグループホームは、定員当たりの人員配置で介護職員の人数が日々変化する特養と違い、1日当たりの「最低限の定量」が基準(法令)として確保されています。その結果、多くのグループホームでは日中の時間帯に利用者の方9人に対して介護職員が2~3人配置されているのが現状です。

ちなみに、このグループホームの人員配置基準は、介護保険制度上、最も介護職員が多く配置されている基準になります。だからこそ、みんなで買い物に出かけたり、料理をしたり、掃除をしたりしやすいのです。その一方で「9対2~3」であれば、その実践が容易くできるというものではありません。

それは、グループホームに入居する方たちが、認知症によって自分の意思を行動に移しても、自分でやり遂げることが難しい状態にあるからです。グループホームでは、その状態にある方々に、さまざまな生活場面で能力を発揮してもらい、主体的に行動してもらえるよう支援をします。そのとき介護職員は、利用者3人から4.5人を1人で相手にすることになります。それが「9対2~3」の実態です。決して人手が多いわけではないのです。

そんな人員配置基準については、別の課題が生じています。

それは、労働基準法改正により、2019年4月1日から開始された「年次有給休暇が10日以上発生した従業員に年5日以上の年次有給休暇を取得させること」の義務づけによるものです。

労働者にとっては良い義務づけなのですが、グループホームを運営する事業者にとっては頭の痛い義務づけになっています。詳しくは次回お話しします。