こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。今回は「認知症の行動・心理症状」に焦点をあててお話します。

ご家族や介護専門職の方にお読みいただき、参考にしていただけるとうれしいです。

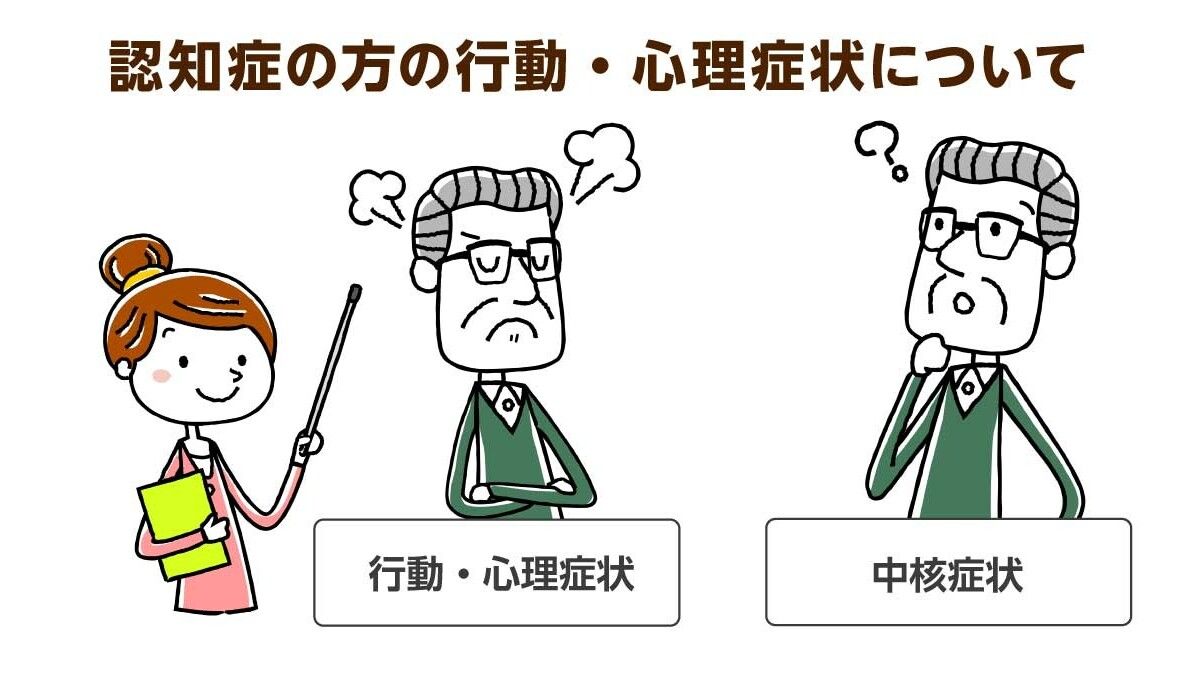

認知症の2つの症状「中核症状」と「行動・心理症状」

まず、行動・心理症状のお話をする前に認知症の症状について解説します。認知症になると現れる症状は、「中核症状」と「行動・心理症状」に分けられます。

中核症状は認知症になると必ず現れる

中核症状は脳の障がいが直接の原因となって起こるもので、以下の症状がそれにあたります。

- 記憶障がい

- 見当識障がい

- 実行機能障がい

- 失語

- 失認

- 失行 など

中核症状は認知症の原因疾患や進行具合によって程度の差はありますが、認知症になると必ず現れる症状です。

行動・心理症状は特定の人に見られる

もう1つの症状が「行動・心理症状」です。先述した中核症状がベースとなり、行動・心理症状が現れます。まずは、症状についてみていきましょう。

行動・心理症状は以下に分けられます。

行動症状

- 徘徊

- 多動

- 暴言

- 暴力

- 不潔行為

- 食行動異常 など

心理症状

- うつ

- 意欲の低下

- 不安

- 焦燥

- 幻覚

- 妄想 など

これらは、認知症の中核症状に「不安・不快に感じる外的要因」、「身体的不調等の内的要因」が加わることによって出現すると言われています。

前述したように、中核症状は認知症になると必ず現れる症状ですが、行動・心理症状は認知症の方すべてに現われるわけではありません。

行動・心理症状は環境を変えれば改善できる

また、中核症状は進行を遅らせることはできても、治癒・改善は難しいとされていますが、一方で行動・心理症状は適切なかかわりや環境の工夫によって改善できると言われています。

つまり、介護者が認知症について正しい知識や適切なかかわり、環境の工夫ができれば悩みや介護負担を軽減できるということなのです。

しかし、多くの介護者の方が介護に悩まれるのは中核症状ではなく、この行動・心理症状に対してです。そのため、行動・心理症状はひと昔前「問題行動」と言われていました。介護者が「困る」「問題だ」と思われていたからなのですが、今は「問題行動」という言葉の表現はほとんど聞くことはありません。

なぜなら、認知症の方の行動(問題行動と言われていた行動)の裏側には、必ず理由があるということが分かってきたからです。

体の不調が行動・心理症状を引き起こす要因にもなる

アルツハイマー型認知症のAさんは、認知症が比較的進行していて自分の意思を言葉で表現することが難しい状態でした。穏やかな性格でどちらかと言えば大人しい印象の方でしたが、あるときから急に大声を上げたり、テーブルをバンバン叩くなどの行動が見られるようになりました。

当時の私たち(職員)は、その行動を「認知症がさらに進行した」と思い込んでいました。それからしばらくして、私たちはAさんは食欲不振となり病院にお連れすると「胆管結石(けっせき)」と診断されたのです。お医者さんは「Aさんは痛みを言葉で表現できないから、大声を発したりテーブルを叩いて表現したのでしょう」と話してくれました。

この事例のように、体の不調も行動・心理症状を引き起こす大きな要因となります。熱や血圧、脈などの数値も大事ですが、高齢者は典型的な症状が出にくい特徴もありますので、行動・心理症状が出現したときは身体的不調を疑うことも大切な視点です。

また、内服薬を追加や中止、変更した際に行動・心理症状が現れることもありました。以下のサインを目撃したら、早めにお医者さんに相談しましょう。

- 表情が硬い

- 顔色が悪い

- 食欲がない

- 歩行が急にできなくなった

- 寝ている時間が長くなり起きることが億劫になる など

本人の意思と反した支援を行う場合は丁寧なフォローを

「このケースは本人の意思と尊重すべきなのか」「このケースは本人の意思に背いてでも支援をしなければならないのか」と、私たち専門職は常に物事を天秤にかけて判断しています。本来は本人の意思を尊重し、意思に沿って支援をすることが大切なのですが、場合によっては本人の意思に背いて支援をしなければならないことがあるでしょう。

例えば、排泄を失敗(便失禁)をした方をトイレにお連れするとします。このとき、本人が納得をしてトイレに行ってくれれば介護者が苦労をすることはありませんが、「トイレには行かない」「どこにも行きません」「何であなた(介護者)に指示をされなければならないのか」などと拒否を示すことがあります。

そのとき、本人の「トイレには行かない」という意思を尊重して、そのままにするわけには行きません。その状況が続くことによる膀胱炎や、皮膚がただれる皮膚疾患のきっかけ、混乱や興奮をはじめとした行動・心理症状の引き金となる場合があるからです。

そのため、時間を少しおいたり、トイレに誘う人を変えたりと、あの手この手を駆使します。しかし、それでも頑なに拒否をする場合は本人の意思に背いてでも、トイレに誘導をせざるを得ません。つまり、本人が怒ることを承知のうえで、少し強引にトイレにお連れするわけです(いきなりトイレへ強引にお連れするわけではなく手を尽くし、この状況を継続した場合に本人にとって不利益が大きいと判断したときに限ります)。

このように本人が怒ることを承知のうえで介助をした場合は、介助後により丁寧なフォローを行います。例えば、本人に謝罪をするだけではなく、コーヒーが好きな方なら「淹れたてのコーヒーを一緒に飲みに行きましょう」と誘ったり、息子さんのことを大事にされている方には「息子さんがAさんのことをとても気にかけていましたよ。母親思いの良い息子さんですね」など本人に響く言葉をかけてみましょう。

つまり、負の感情をプラスの感情に上書きするコミュニケーションをするわけですね。「認知症は知識としての記憶は忘れやすいが、感情としての記憶は残りやすい」と言われています。

「何をされたかは覚えていないけれども、嫌なことをされた」という感情としての記憶は残りやすいのです。先述のように、本人が拒否をしているのに介助をされると負の感情が積み重なれば、いずれ介護者に抵抗を示したり手を振り上げたりと、行動症状につながってしまうかもしれません。

「認知症だから」と決めつけてはいけない

介護者が以下のようにコミュニケーションを取ることがあります。

- 耳元で大きな声で話しかける

- 急に目の前に現われる

- 極端に密接する

- いきなり体に触れる

- 不十分な言葉かけで介助する など

認知症の方でなくとも、このようなことをされたら驚きますし、不快に思うこともありますよね。認知症の方もそれは同じで、小さな驚きの連続が不愉快と感じ、そのストレスが行動・心理症状として現れることがあるのです。

「認知症だから」「高齢者だから」という決めつけや思い込みをせずに、「相手の視野に入ってから声をかける」「相手の目を見てコミュニケーションを図る」などを意識してコミュニケーションを図りましょう。

介護者の視点で認知症の方の生活の質も変わる

行動・心理症状に直面したときに「困ったことをする人だなあ」「いい加減にしてほしい」という視点で考えるか。それとも認知症の状態にある方の「つらい」「苦しい」「助けてほしい」というSOSサインと見て考えるか。介護者が視点を変えることで、認知症の状態にある方の生活の質も大きく変わるのです。

「被介護者の生きる姿は、介護者によって大きく変わる」

ぜひ今日のお話を参考にしていただき、認知症の状態にある方の「SOSサイン」に気づき適切な支援をすることで、介護者・被介護者双方の生活の質がより良くなってほしいと考えます。