特別養護老人ホーム裕和園入所サービス課長の髙橋秀明です。

前回、介護老人保健施設(以下、老健)の役割として、ターミナルケア(看取り)機能も重要であるとお話をさせていただきました。

今回は、老健の本来の役割である「在宅復帰・在宅生活支援」についてお話をしたいと思います。

老健の役割には、「在宅復帰後のサポート」も含まれる

元々、老健は「在宅復帰施設」と定義され、多くの方に認識をされてきましたが、「入所者が在宅復帰したら老健の役割は終わり(実際はそうではないのですが)」というイメージを持たれている方もいました。

そんな中、2017年介護保険法改正によって、老健は「在宅復帰施設」に加えて「在宅生活支援施設」と明記されました。

つまり、老健には、在宅復帰後も家族やケアマネージャーなど関係者と連携を図り、在宅生活をサポートしていく役割が求められているということです。

老健入所後、医師、看護職員、介護職員、リハビリテーション職員、管理栄養士、薬剤師、支援相談員、介護支援専門員といった多職種がそれぞれの専門的な視点で、「リハビリテーションやケア」「在宅復帰・在宅生活に必要な生活機能」「住環境」「在宅復帰・在宅生活を阻害する要因分析」など丁寧にアセスメントします。

その結果を踏まえて、必要な支援を展開していきます。

そして、多職種が参加する「老健入所継続判定会議」(正式名称調べる)では、常日頃から「何が必要」で「どのような状態」になれば、在宅での生活が可能になるのか検討しています。

- 「老健入所継続判定会議」とは

-

以下に基づいて設けられている会議のこと。

(抜粋)「入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければならないこととされたものであること。医師、薬剤師(配置されている場合に限る。)、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、入所後早期に行うこと。また、その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきものであるが、少なくとも三月ごとには行うこと。」

(引用:『介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準』(厚生労働省)1999年3月公布)

「在宅復帰・在宅生活支援」の3つの事例

僕が経験した「在宅復帰・在宅生活支援」の事例をご紹介します。

老健を活用される際に参考にしていただければと思います。

Aさん(脳梗塞)の事例

自宅でお1人の生活をされていたAさんは、体調に異変を感じて病院を受診し、脳梗塞という診断を受けました。

幸いなことに症状は軽かったため、医師は入院はせずに老健でのリハビリをすすめ、僕が働く老健へ入所となりました。

週6日の集中的なリハビリテーションに加え、起居動作、歩行、段差昇降、トイレ、入浴など、自宅生活において必要な生活動作を繰り返し実践しました。

1ヵ月が過ぎると、ご本人の身体機能は回復していきました。

できることが増えていくことで本人はモチベーションも高まり、脳梗塞発症以前の身体状況まで回復。

入所継続判定会議で在宅復帰可能となり、自宅の家屋調査と居宅サービス調整を経て自宅に戻られました。

在宅復帰してから1年が過ぎた現在は、老健のデイケアでリハビリをしながら自宅で独居生活を送っています。

老健の入所期間は3ヵ月というイメージを持たれているご家族もおられますが、在宅復帰の検討は規定にもある通り、「病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきもの」であり、Aさんのように、リハビリの進捗状況や状態によっては1ヵ月で自宅に戻れる方もいるということを知っておきましょう。

Bさん(体重増加、糖尿病)の事例

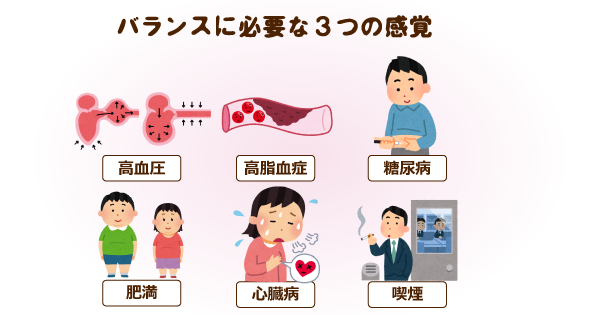

長女家族と同居しているBさんは自由気ままな生活を送っていましたが、食べては寝るを繰り返した結果、半年で体重が10㎏増加。

動くとすぐに息切れをするようになり、糖尿病持ちで主治医から「このままでは健康上良くない」と言われたことで長女は心配し、ご本人も危機感を覚えました。

そして、老健宛てにご本人と長女から「痩せてもう少し動けるようになりたい。糖尿病も悪化したくない」と、相談がありました。

医師のすすめもあり、「ダイエット・血糖コントロール」を目的に、老健に入所。

老健入所判定会議では以下の支援方針のもと、施設サービス計画書を作成しました。

- 短期集中リハビリテーションの実施。自宅生活をイメージした歩行、階段昇降、下肢筋力訓練(週6日)

- 居室から食堂までの片道15mの距離を1日6回(朝昼夕の往復)歩行

- 居室からトイレまで5m歩行する(自宅の自室からトイレまでと同距離)

- 糖尿病食(療養食1400キロカロリー)を提供。本人と相談しながら体重測定を実施する

- 自宅生活を想定し、糖尿病薬を含む内服薬は自己管理。飲み忘れなど本人が不安を感じている部分もあるので、投薬カレンダーを使用

- 血糖測定は医師の指示のもと、週2回看護師が測定する

- 自宅玄関の上がり框が20㎝×3段あるため、20㎝の段差を昇降する機会をつくる

入所から2ヵ月経つと、糖尿病の病態は安定し、見た目にもわかるほどに体重が減少しました。

本人も「身体が軽くなった」と喜び、長女も「この状態ならまた自宅で」と言っていただけました。

Bさんの状態が良好に向かっていたため、老健入所継続検討会議において自宅復帰可能と判断され、その後自宅に戻られました。

老健では、「リハビリテーションやケア」に焦点があてられますが、管理栄養士や栄養士など、栄養部門のスペシャリストも配置されています。

つまり、老健では糖尿病や心疾患、高血圧など疾患を抱えている方の栄養管理を行い、健康状態を維持していくこともできるのです。

Cさん(アルツハイマー型認知症)の事例

老健から自宅復帰し、長女と二人暮らしをしていたアルツハイマー型認知症状態のCさん。

自宅に戻られからしばらくは順調でしたが、長女の介護に拒否を示すようになり、強い口調と大きな声で長女を罵る・手を振り上げるようになり、長女からSOSの電話を受けて、すぐに老健の緊急ショートステイ利用となりました。

在宅復帰支援はご本人だけでなく「ご家族」も

認知症の状態にある方が、在宅で生活を送れるかどうか判断する際の大きなポイントは「家族の介護力(介護者の介護意志+介護能力)」です。

「認知症の行動・心理症状」は、介護者が自宅介護をしようという思いを諦めさせる要因になります。

私たち専門職でも「認知症の病態」に対応することは簡単ではありません。

家族なら、なおさら不安を感じるでしょう。

だからこそ認知症の状態にある方の在宅復帰支援では、ご本人だけではなく「ご家族」にも支援することが大事です。

家族の安心感を担保するために、在宅介護の不安を取り除き、「先の見えない介護」から「先の見える介護」に変える必要があります。

(参考)ご家族に配慮した在宅復帰支援内容

- 居宅サービスの調整

- 在宅復帰後でも困ったときは、施設へ緊急で受け入れる確約

- ご本人へのケア内容の丁寧な説明と理解

- 介護者同士の情報交換の場があることを伝える

社会資源である「老健」を有効に活用しよう

老健は「不安だけど、老健が支えてくれるなら自宅介護をしてみよう」と感じてもらえるような支援を行う社会資源の1つです。

老健を利用して在宅復帰・在宅生活を目指していても、さまざまな事情などから断念せざるを得ないことがあるかもしれませんが、率直に老健の支援相談員や介護支援専門員に相談をしましょう。

行き先がなく、本人や家族が路頭に迷うことがないように、老健入所継続判定会議で入所の継続を検討してくれます。

また、長期で利用できる施設の紹介や、適切なアドバイスなど力になってくれます。

老健を利用することで元気になり、住み慣れた自宅(居宅)で自立した日常生活を営むことができれば、それに越したことはありませんが、現実は加齢や疾患などで理想通りにいくとは限りません。

それを踏まえて、お伝えしたいことは次の通りです。

1.老健を利用することで「元気になって自宅(居宅)に戻りましょうね」

2.自宅(居宅)で生活を送ることができるように、「私たち老健ができる限りのサポートをしていきますね」

3.病気や怪我の再発などで困ったら、「老健に戻ってきて、また自宅(居宅)に戻れるように私たちと一緒に考えていきましょうね」

住み慣れた自宅で可能な限り暮らしを営めるように、自宅と行き来できる老健をうまく活用してみてはいかがでしょうか。