認知症の人と聞いて皆さんはどのような印象を持ちますか。

「何もわかっていない」「こわい」「なりたくない」と、否定的な方が多いのではないでしょうか。

テレビや新聞といった報道の多くが、そういった印象を与える内容になっているため、仕方のないことです。

でも今後皆さんに間違わないでいただきたいのは、認知症の人はそんな人では決してないということ。

かかわるすべての人が「正しく」理解することで、いつまでも生きがいを持ち続けることができる普通の人なのです。

そこで、今回は認知症の方に対する間違った理解を正したいと思います。この内容が、認知症の方に生きがいを持ってもらえるための一助となればと思っています。

認知症は特別なものではないことを理解する

まず「認知症とは何か」と尋ねられたとき、正確に答えられる人がどれだけいるでしょうか。

知らないわけではないものの、何となくしかわからないという方が大半だと思います。

以前の記事で書いたように、認知症は病気ではありません。

わかりやすく言えば、脳血管疾患やアルツハイマー病といった病気が元で起きる状態で、「脳血管疾患・アルツハイマー病=認知症」ではないのですが、多くの人が間違って認識しています。

それゆえ、認知症予防と言われていることの多くは、脳血管疾患やアルツハイマー病の予防とまったく同じ内容になってしまっています。

また、認知症を引き起こす原因となる病気は100以上あると言われていて、認知症を治す薬は今のところありません。

よって、認知症にならないよう考えるのではなく、誰でも認知症になる可能性があることを知る必要があります。

そして、かかわる人が認知症を受け入れて「正しい」対応をすれば、認知症の人はいつまでも生きがいを持ち続けることができるのです。

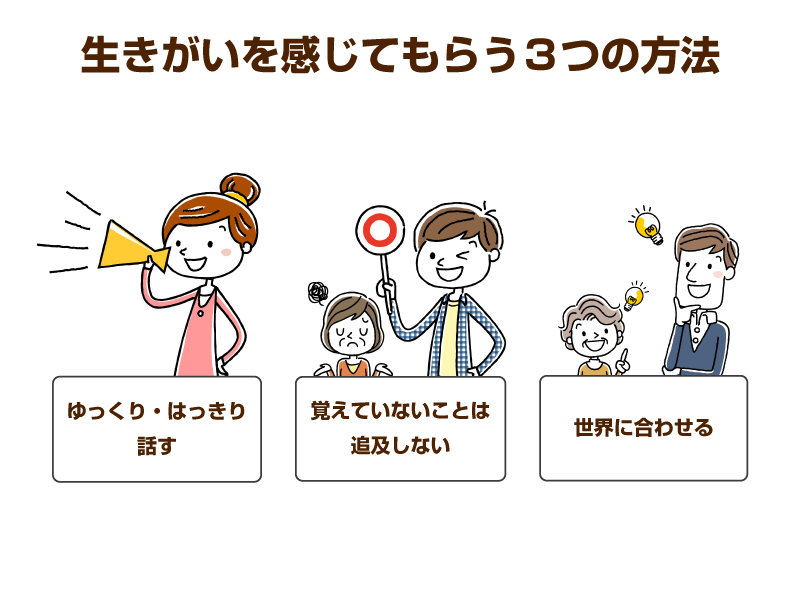

生きがいを感じてもらうための3つのポイント

では生きがいを感じるとはどういうことなのでしょうか。

私は認知症であっても、その時々でこの場にいて良いと思えるような「疎外感を感じない」ことだと考えています。

具体的にどのように対応すればそう思ってもらえるのかお話しします。

ポイントは「伝わるように話す」「言っても仕方のないことは言わない」「その人の世界に合わせる」の3つです。

一つずつ見ていきましょう。

認知症の方に伝わるように話す

まずは「伝わるように話す」ことが基本になります。

誰かが何の話をしているのかわからないほどつらいものはありません。

話の内容がわかることで、その場に対等な立場でいることができ、はじめて「この場にいても良い」と思えるのです。

そのために大事なことは、適切な声でゆっくり(はっきり)話をするということです。

歳がいくと皆耳が遠くなると思い込んでいる方が少なからずおられ、いきなり大きい声で話し出される方がいます。

そうではなく、普段話をしている程度の大きさで話をし、表情を確認しながら調節をしていきましょう。

また話に夢中になるとつい早口になってしまいがちです。

なかなか理解が追いつかなくなってしまいますので、一つ一つ言葉をはっきりと話せば話す速度も落ちるので意識すると良いと思います。

言っても仕方のないことは言わない

次に、「言っても仕方のないこと」は言わないでください。

よく間違われますが、認知症の人を混乱させるだけでなく、介護者自身も腹が立って対応が悪くなるので悪循環に陥ってしまうので注意が必要です。

認知症が原因で忘れている過去のことは追求しないようにしましょう。

例えば、食べた直後にもかかわらず「食べてない」と訴える人に、「食べたでしょう」と声をかけるのが1つの例です。

1回ならまだしも、何度声をかけても覚えていないことを思い出せるはずもありません。

覚えていないことを前提として声をかけていくことが重要です。

認知症の人の世界に合わせる

最後に、「その人の世界に合わせる」ことも大切です。

認知症の人の言動が現実とは違っていても合わせましょう。

あなたのことを「息子」だというなら「息子」になりきって対応し、何もいないのに虫がいて怖いというなら、虫を殺す演技をすれば良いのです。

間違えていることは訂正して、正しいことを教えることが大事だと思われている人もいますが、認知症の人には必要ありません。

同じ立場や感覚で話ができないと感じたとき、その場にいても良いと思うでしょうか。

ウソも方便、演技のできる役者になって同じ場で安心感を与えることが大切になります。

見方を変えて「認知症の問題」を考えよう

最後になりますが、「認知症の問題」というと、つい認知症の人に問題があると考えがちです。

見方を変えて、「正しく理解していない周りが問題なのかも」と一度考えてみることをおすすめします。

そのときはじめて、認知症の人の生きがいを持った姿を見ることができると思います。