みなさん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。

私が介護をしているご家族と話していて、認知症が話題となるときによく尋ねられることのひとつが、“認知症は病気なのか”ということです。

結論から先に言えば、認知症は病気ではありません。

しかし、認知症の方が増えていくにあたって、「認知症は治療すれば治る」「認知症を予防しよう」というような考え方に向かっているような気がします。

今回は、認知症がどのようなものなのか本当に大切なのは治療や予防なのかということをお話ししていきたいと思います。

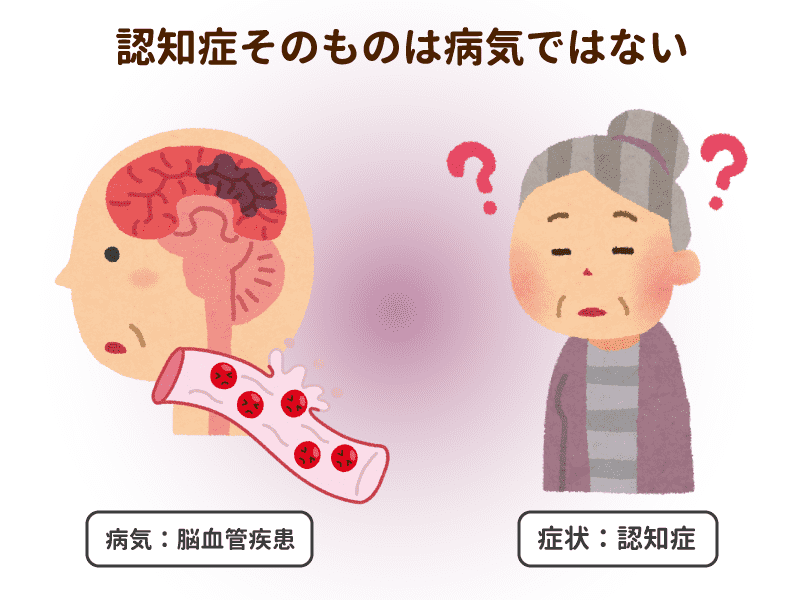

認知症そのものは病気ではない

認知症の方は現在、65歳以上の7人に1人という割合でいることがわかっており、2025年には5人に1人になると推測されていることからも、今後ますます増えていくことが考えられます。

そのような背景から、現在では認知症を予防するということも一般的に広く言われるようになってきています。

認知症を治療するための方法や薬の議論も活発になり、先日には認知症における研究として、脳を磁気で刺激する治験の募集をしている新聞記事まで目にしました。

そもそも認知症とはどのようなものなのか、介護保険法第5条の2項には認知症についてこう書かれています。

注目するべきは最後の部分で「~が低下した“状態”」となっていることです。

「~が低下した“病気”」とは書かれていません。

認知症は病名ではなく、特定の状態を総称している言葉だということです。

簡単に言うと、認知症は記憶障害などの「症状」であって、脳血管疾患、アルツハイマー病などがその原因となる「病気」なのです。

認知症を病気として認識すると、それを治療する、予防しようということになったときに、間違った方向に考えてしまうことがあります。

100近くもある認知症の原因に対して大切なのは本当に“治療と予防”なのか

認知症予防とよく謳われていますが、原因となる病気は100近くあると言われています。

そのことをわかったうえでの、認知症予防となっているのでしょうか。

しかも、原因とされている脳血管疾患、アルツハイマー病になったとしても、必ずしも認知症になるとは限りません。

認知症予防や治療という言葉ばかりが一人歩きをしてしまっていますが、これをわかったうえで治療や予防に取り組んでいる人が、どれだけいるのかが心配なのです。

認知症は原因となる病気を治療したところで、また予防したところで、不適格な言い方ですが「なる時はなる」のです。

だからと言って悲観的になるのではなく、認知症を考えていくうえの参考として、最後に例を挙げたいと思います。

どちらが幸せな人でしょうか。

脳血管疾患やアルツハイマー病などの病気ではないが、周囲からは邪険な対応を受ける人。

もの忘れなど認知症の症状があるも、周囲の理解があって穏やかに過ごしている人。

これは極端な例ですが、幸福というものはただ単に、認知症や病気になる、ならないということだけで決まらないということです。

認知症を考えるうえで大切なのは治療や予防ではなく、認知症になったときの対応を学ぶということです。