こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。

認知症にならないようにするための取り組みが重要視されていますが、認知症になったことを見越しての備えができている方は、まだ多くないように思います。

厚生労働省が発表している推計によると、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、認知症高齢者数は700万人に達し、65歳以上の約5人に1人が認知症になると見込まれています。

高齢になるほど認知症を発症する可能性が高くなることがわかっており、長寿社会を実現した日本では、誰でも認知症になる可能性があると考えたほうが現実的でしょう。

認知症にならないまでも、若い時より認知機能が低下していくことは避けられません。

今回は、元気なうちからやっておきたい、将来に起こるであろう認知機能の低下を見据えた「備え」を考えていきたいと思います。

認知症になるまでに身につけておきたい習慣

第26回の記事でご紹介している通り、認知症予防には大きく2つの取り組みがあります。

ひとつは「認知機能低下の抑制を目的とした取り組み」、もうひとつは「生活機能低下を緩和する取り組み」です。

前者は認知症の発症を遅らせるアプローチで、後者は認知症の発症を想定したアプローチです。

今回の記事では、「生活機能低下を緩和する取り組み」を具体的に見ていきますね。

まずは、認知症になるまでに身につけておきたい習慣を2つご紹介します。

その1 IT機器を活用する習慣を身につけておきましょう

同じように認知機能が低下した人でも、IT機器を活用する習慣があるかないかでは、その後の生活は大きく変わってきます。

認知症の代表的な症状に「もの忘れ」があります。

今日行ったことを覚えていない、明日の予定がわからない、お金の管理ができないなど、あらゆる困りごとが日常生活で起きるようになります。

そんなときに、低下した記憶力をサポートしてくれるのはスマートフォンなどの「IT機器」。

例えば、どこへでも持ち運べるスマートフォンは、もの忘れによってできなくなったことをできるように助けてくれます。

人と会う予定を管理したり、食事や戸締まりを写真に撮って記録したり、出かける時間が来たらアラームを鳴らしたりなどが、簡単な操作でできます。

これまであまりIT機器を触ったことがないという方でしたら、新しいことにチャレンジすることは、認知機能を鍛えることにもつながります。

元気なうちにIT機器の使い方を覚えて、普段から使いこなせるよう習慣化しておくと良いでしょう。

その2 認知症になってもずっと続けられる運動や趣味を始めましょう

もし、認知症になったとしても、認知症の進行を抑えて、豊かな人生を送ることは十分にできます。

しかし、そのためには運動を続けることや趣味を楽しむことが欠かせません。

認知症になると覚えが悪くなったり、無気力になってやる気が失われたりすることがあるため、新しい物事を始めるのは大変です。

そのため、元気なうちに運動や趣味をする習慣を身につけておくと良いでしょう。

長く続けることで身体が覚えた記憶(手続き記憶)は、認知症になっても失われにくいため、元気な頃と同じように運動や趣味などを続けることができます。

身体が覚えるまで、つまり習慣になるまでには多少の時間がかかりますから、早い段階から取り組んでおきたいところですね。

私のおすすめは、囲碁や将棋です。

ルールは単純なのに奥が深いこと、競技人口が比較的多いため仲間を見つけやすいこと、身体が弱ってからでも続けられることがその理由です。

ただ、一番大切なのは、認知症予防でも認知症になったあとでも同じで、本人が無理なく楽しく続けられること。

自分に合った趣味を、早い段階から探してみてくださいね。

今の生活を振り返って確認しておくべきこと

次に、今の生活を振り返ってみて、「今のままじゃ心配だな」と思った場合に取り組んでほしいことをお話ししますね。

その1 人との交流を増やしておきましょう

認知症が進行していくと、周囲の支援が必要になります。

自分や家族だけで対処しようとしても、どうしても限界があるのです。

そのため、困っているときに手を差し伸べてくれる人が多いほど、結果として自立した生活をおくることができます。

今の生活を振り返ってみて、困ったときに「助けてください」といえる関係を周囲の人とどのくらい築けているでしょうか。

特に男性は、定年退職と同時に社会との関係がバサッと切れる傾向にあるため、現役時代から会社以外の人との交流を増やしておきたいところです。

例えば、横浜在住の男性Aさんは、自宅近くの「認知症カフェ」に運営ボランティアとして参加し、スタッフや利用者と顔なじみの関係を築いています。

そうすることが認知症の予防につながるばかりか、もし、いつか将来的に認知症を発症したときでも、認知症カフェにスムーズに通うことができるメリットも。

社会貢献もできて、認知症予防もできて、認知症になった場合の環境づくりもできるボランティアは、「人との交流を増やすと言っても、どうしたら良いのかわからない…」という方におすすめです。

その2 病気の治療やリハビリは元気なうちに済ませておきましょう

病気の治療やリハビリは元気なうちに済ませて、後回しにしないことも大切です。

認知症になったとき、病気の治療やリハビリが困難になることが少なくありません。

認知症が進行していると術後の管理が難しくなるため、手術をすれば完治する病気でも、手術ができなかったり、手術が困難になったりするケースがあるのです。

白内障の手術が代表的な例です。

通常、白内障の手術自体は10分程度で終了し、日帰りも可能のため、比較的に手術を受けるハードルは高くありません。

しかし、認知症の人の場合は手術そのものを理解できずに、本来ならば部分麻酔でも可能な手術が、全身麻酔が必要になるなどの大がかりな手術になることも。

また、怪我や病気の治療後にリハビリに進む場合は、認知症が進行しているとリハビリを理解できなかったり、手順を覚えられなかったりと、続けることが難しい場合があります。

リハビリがうまくいかないと寝たきりに陥りやすく、結果、QOLの低下を招くことになりかねません。

読者のみなさんは、放置している病気やけがなどはありませんか?

今できる治療は早めに受けておくと良いでしょう。

ご家族で整えておきたい環境や備え

それでは、ご家族で整えておきたい環境や備えについてお話ししますね。

その1 お金の準備をしておきましょう

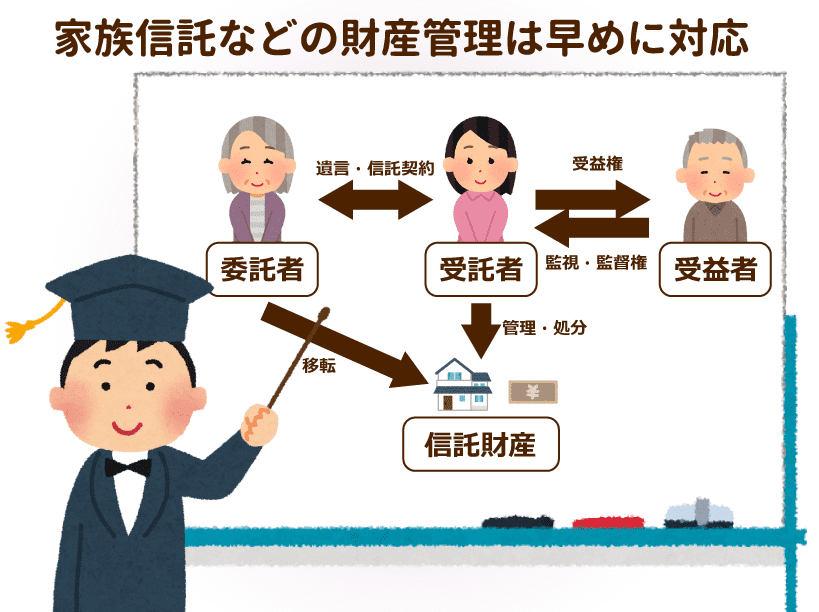

認知症になった場合の財産管理の方法や、認知症をめぐる経済的なリスクをカバーすることも大切です。

もちろん健康保険や公的な介護サービスを利用することで、経済的な負担を軽くできます。

しかし、お金に余裕があれば老後のさまざまな選択肢を増やすことができ、気持ちにも余裕が生まれます。

特に高齢の親がいる方は、資産の把握は重要です。

認知症が進むと、どこに何の資産があるのか、家族でもわからなくなる可能性が高くなります。

難しい話題ではありますが、親を含めた家族間で早めに資産内容とその管理の仕方を共有しておきたいですね。

財産管理の方法としては、「成年後見制度」や「家族信託」などの制度があります。

また、認知症をめぐる事故が増えていることから、そうしたリスクをカバーする保険商品も登場してきています。

それぞれにどのような利点があり、どのような場合に向いているのかを確認して、利用を検討されると良いでしょう。

その2 住環境を見直しておきましょう

認知症になっても安心して暮らせるように、住まいの環境を整備しておくことも大切です。

ポイントは「安全」「快適」「わかりやすさ」です。

「安全」では、転倒防止対策として、床やマットなどのすべり止め、手すりの設置、段差の解消や電気コードによるつまずき防止などの対応をします。

「快適」では、身体面と精神面で考えていきます。

身体面としては、適切な温度、湿度を保てるようエアコンを設置する、電球交換の手間を減らせるLED電球に切り替えるなどをすると良いでしょう。

精神面としては、思い出の品や家族の写真を飾るなど慣れ親しんだ雰囲気を大切にします。

また、将来的に引っ越し(子ども家族と一緒に暮らすなど)することが決まっている場合は、前倒しで実施して元気なうちに新しい環境に慣れておくのもひとつの手です。

「わかりやすさ」では、場所や物の配置がわからなくなることに備えて、トイレやお風呂などに文字やマークを貼っておく、タンスの引き出しには何が入っているか絵に描いて貼っておく方法があります。

介護で一番必要なのは本人の気持ちや考え

認知症や介護について情報を集めていくことは大切ですが、それらは一般論として語られていますので、自分たちにそのままあてはまるとは限りません。

本人の声を聞いて、その気持ちや考えを尊重していくことが大切になります。

ただ、病気や認知症になってから、先のことを話し合うのはなかなかに難しいものがあります。

元気なうちに、住まいや介護、お金のことなどを家族間で話し合って、お互いの考えや気持ちを共有しておくと、安心が生まれます。

「認知症は暮らしの障害」という言葉があるように、認知症になって一番困るのは、それまでにできていた普通の生活が送れなくなることです。

高齢になれば、誰しも認知機能が低下していくことは避けられません。

しかし、自分ができないことは人に頼んだり、生活環境を工夫したりすることで、これまでと同じように暮らしてくことは十分に可能です。

元気なうちから準備を進めておけば、余裕をもって生活環境を整えることができ、選択肢の幅も広がります。

今から何ができるのかを考えて、まずは小さい一歩でも良いので、行動してみることが必要です。