初めまして。この度、認知症について執筆をさせていただく郷司純子です。介護関連のライターとして取材などで培った経験を、皆さんにわかりやすく知っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

今回は祖母の認知症を間近で見ての体験談になります。認知症介護のリアルを疑似体験してみてください。

認知症を患う前の祖母の性格

私が祖母の家に帰ると、祖母は「純子、よう来たなぁ。さあ家に上がっちお茶でも飲みよ」と、常に満面の笑みで温かく出迎えてくれました。

決して裕福な家ではありませんでしたが、私や兄弟が家に遊びに行くと必ずお菓子やジュース、麦茶を出して精一杯もてなしてくれましたし「ばあちゃん、お小遣いちょうだい」と言えば、祖母は小銭の入ったがま口を開けて中身をテーブルの上に出して「さあ、これだけあるから持って帰りよ」とお小遣いをくれました。

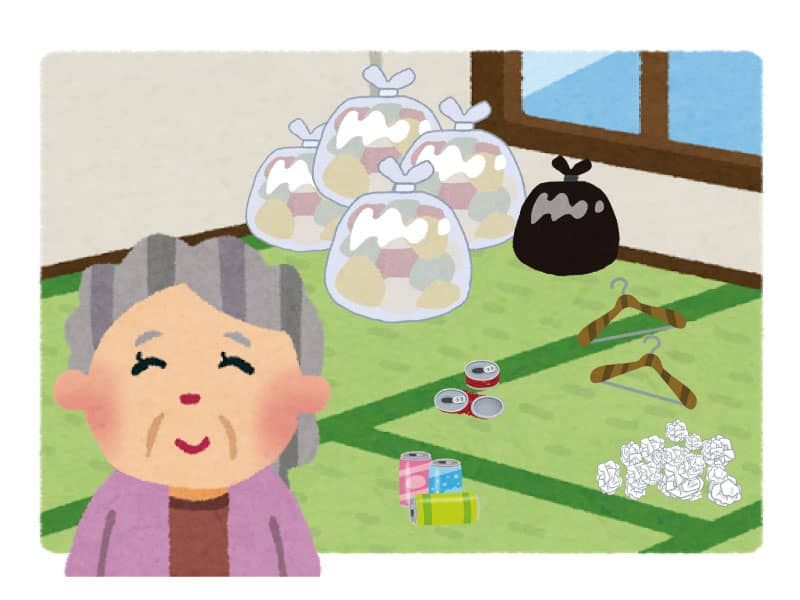

優しいだけでなく、暇があれば炊事や洗濯をテキパキとこなし、自宅の掃除、水田の草取り、畑の農作物の水やり、草むしりと休む間もなく仕事をしていました。私がいつ遊びに行っても自宅はゴミ一つなく、日頃から布きんでせっせと汚れを落としていたせいか、家電製品も顔が映るくらいピカピカでした。

そんな働き者の祖母が変わっていったのは、私が中学2~3年の頃です。

みるみる部屋が荒れていった -認知症初期症状-

ある時祖母の家に遊びにいくと、家の中にゴミが落ちており洗濯物が床の上に散らばっていることに気が付きました。

いつも綺麗だった土間にも土やゴミが多くなり"様子がおかしい"と思いながら声を掛けると、以前はシャキシャキとしていた祖母から、なんとなくボンヤリした返事。「ああ、純子か。来ちょったんかえ…」。

1~3ヶ月程度の頻度で祖母の自宅に遊びに行くたびに部屋は荒れ、さらにお風呂や台所もだんだん汚くなっていきました。

<よくある認知症初期症状>

- 同じことを何度も繰り返し発言する

- 約束していたこと自体を忘れてしまっている

- いつも出来ていた簡単な作業や計算に時間が掛かる

- 忘れ物や探し物が多くなる

- 料理を焦がすなど、普段出来ていたことができなくなる

- お洒落など洋服やお化粧などをしなくなる

ect…

祖母は当時、伯父さん(祖母からみると次男)と同居していました。その伯父さんが一番近くで祖母の見守りをしていたのですが「どうも、母ちゃんが呆けたようにある」という話しを聞いた時は、正直何を言っているのかが良く理解できませんでした。

ただ祖母の認知症の症状が進むにつれて"呆けた"の意味が少しずつ分かってきたのです。

「お前、私の財布を盗ったじゃろ!」まるで別人のように変わっていった祖母

祖母の家に帰るといつも決まって祖母が笑顔で迎えてくれたのですが、祖母の表情からだんだん感情が消え、私に対して声を掛けてくれる機会も減りました。

「おばあちゃん、来たよ」と声を掛けると、テレビを見ている祖母が返事もしてくれなくなり、まるで別人のように変わっていく姿を見るのが悲しいというよりも正直怖かったのが本音です。

家にある家電もホコリをかぶり、床の上にゴミが散らかっていても一切気にならない様子。調子の良いときは祖母から話しをしてくれたのですが、同じ質問を何度も何度も繰り返し聞かれたため、面倒くさくなって外に飛び出してしばらく散歩をしたこともありました。

ある時は「お前、私の財布を盗ったじゃろ!」と激高した祖母と「俺は何もしてない!財布がどこにあるか知らん!」と口喧嘩する祖母と伯父さんの姿を見ました。

「お小遣いをあげるから持って帰り」とお小遣いをくれた優しい祖母がお金に執着しているのも、当時の私には理解不可能な行動でした。これは「物盗られ妄想」と呼ばれ、認知症の初期のうちから見られる周辺症状です。

「何で俺が財布を盗まなきゃならんのだ?俺はそんな事はしていない!」と祖母と伯父さんの関係は悪くなり、家の雰囲気も悪化しました。伯父さんは実母に対して愛情をもって接していたはずですが、濡れ衣を着せられたり同じ話しを何度も聞かされたりすれば、やはり嫌な気分になります。

良い介護をするためには"愛"や"情"が必要なのですが、認知症を発症すると家族の愛情を薄れさせるような行動をとることがあります(もちろんすべての認知症の方に物盗られ妄想が出るわけではありません)。それがこの病気の問題点の一つ。

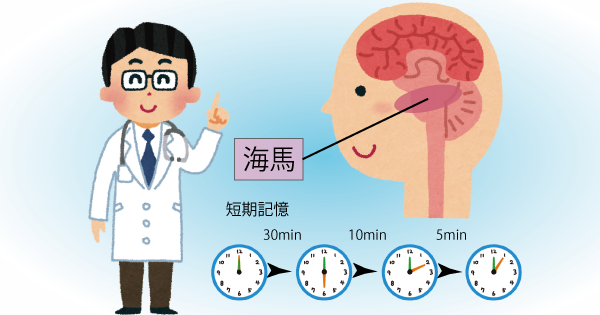

- ここでワンポイント!!

- <なぜ物盗られ妄想が起きてしまうのか>

- 記憶をする能力や考える能力の低下から物盗られ妄想は起きてしまいます。

ですので、モノが目の前からなくなってしまったら、「どこにやってしまったのかしら」と思う前に"ない"という判断になってしまうのです。 - また、物盗られ妄想の加害者の対象になってしまうのは、介護している時間に比例しているようです。

- 認知症を患っている場合、"話しかけても相手にしてくれない""後回しにされる"など、ネガティブにとらえてしまい妄想につながるケースも多いようです。

- <物盗られ妄想の正しい対応>

- 結論からいうと"共感"をするというのが重要なポイントになってきます。「お財布が見つからないの?一緒に探しましょう。」など興奮状態にある相手を落ちつかせます。

- 大切な人から犯人扱いをされるのは大変ショックな出来事ですが、それは認知症のせいだと自分の中で整理するというのもポイントでしょう。

記憶をなくしてしまった祖母 -認知症中期症状-

祖母がどんどん変わっていくのを目の当たりにすると、祖母の家から自然に足が遠ざかり家に遊びにいく回数も減っていました。

ある時、母と一緒に久しぶりに祖母の家に帰ってみると、家の中は相変わらず乱雑なまま。祖母と顔を合わせて「おばあちゃん、元気だった?」と聞くと「……おばあちゃん?何を言いよるの?あんたタカ子じゃろ?」と言うので母に聞いてみると、どうも若い頃交流のあった親族の名前のようでした。

つまり、孫である私の存在について完全に記憶を失っていたのです。一緒について来た弟のこともきれいに忘れていました。もちろん母のことも「あんた……誰かえ……?」といぶかしげに顔を覗きこむだけ。名前は出てきませんでした。

- ここでワンポイント!!

- <家族の顔や名前の記憶をなくしてしまった祖母への正しい対応>

- 基本的には今回もポイントは同じで、間違えられても責めないこと。名前を言い間違えられても、「○○ですよ」と優しく返答して終わりにしましょう。名前や顔を忘れられるのは非常にショックなことではありますが、怒りや悲しみを顔に出してしまうとその空気が伝わってしまいます。ここでも、自分の中で割り切る工夫が必要かもしれませんね。

在宅介護の限界 -認知症後期症状-

伯父さんの体力も限界で「これ以上自宅で生活させることができない」という結論になり、祖母は自宅から遠く離れた病院に入院することになりました。

- 入院する前の主な祖母の症状

- ・祖母は頻繁に失禁(尿失禁や便失禁)するようになり、汚れた服や下着をタンスに隠してしまいこむようになったこと

・家族の顔と名前をすっかり忘れてしまったこと

・祖母がたまに外に出ると迷子になること

・祖母は以前のように家事も畑仕事も出来ずソファーや布団で横になることが多く、伯父さんが一人で仕事と家事、介護を行っていること

入院してすぐに祖母は寝たきりになり、1年ほどで亡くなりました。認知症を発症してから約5年。本当にあっという間の出来事でした。

当時(今から約30年前)、認知症という言葉も、まともな治療法も、介護や看護のために協力してくれる第三者の存在もありませんてました。

ところが今は違います。認知症を発症し要介護認定されればさまざまな介護サービスが受けられますし、一部の老人ホームにも入居可能です。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護 | 身体介護、生活援助、日常生活上の世話など |

| 訪問入浴 | 全身入浴、清拭、体温測定、更衣の介護など |

| 訪問看護 | 症状などの判断、健康管理、栄養管理、リハビリ、治療、薬の飲み方の指導など |

| 訪問リハビリ | 身体機能の向上、日常生活への対応訓練、介護に必要な道具の提案など |

| 夜間対応型訪問介護 | 定期巡回、オペレーションセンターサービスなど |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせ |

| 居宅療養管理指導 | 介護方法の指導・管理など |

病院へ行けばきちんと診察が受けられますし、認知症と診断されればお薬も処方してくれます。介護や見守りについて相談できる場所もあります。「もし祖母が、今の時代に生きていれば……」と思うと、本当に本当に残念でなりません。

認知症だった祖母の主な症状 -まとめ-

- きれい好きだった祖母が変わってしまった

- 「財布がない」と伯父さんを責めていた

- 同じ会話を何度も何度も繰り返していた

- 大事な家族の顔と名前をすっかり忘れてしまった

- 外出すると迷子になっていた

- 尿失禁や便失禁をしていた

祖母が亡くなった後も、なんでこれらが起きてしまったのか疑問はずっと解消しないままでした。そして、これら症状に対する適切な対応法も分からないままだったのです。

ところが今は超高齢社会を背景にして認知症患者数が増えており、この病気は多くの方々から注目されています。またネットの普及で以前に比べて認知症の知識や予防法などが広く拡散されており、多くの情報を目にするようになりました。

私自身もオレンジカフェに参加させて頂いて、ケアマネや保健師、看護師、社会福祉士などの専門職の方々、また認知症のご家族を介護されている方々と交流する機会を得てこの病気に対する知識も増えました。認知症の家族として私自身が見聞きしたこと、また認知症介護の現実を知る方々からお聞きしたことをまとめて、症状への対処法を中心にお伝えしたいと思います。