皆さんこんにちは。医療と介護の連携支援センター 長谷川昌之です。

今回は、「介護予防サポーター」についてお話したいと思います。町田市での定義と現状について、そして介護予防や介護予防サポーターが必要な理由についても説明していきます。

介護予防サポーターとは「介護予防を推進する人」のこと

住み慣れた地域で自分らしく生活を続けるためには、身近な地域で健康を維持するための活動に取り組んだり、一人ひとりにあった適切なサービスを利用しながら、元気で自立した生活を営むことが重要と考えられています。これを実現する仕組みとして、「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」が創設されました。

「介護予防サポーター」と聞いて皆さんはどのように捉えるでしょうか。そもそも介護予防サポーターは、「介護予防」と「サポーター」からできた造語になります。「介護予防」は介護が必要な状態になるのを予防すること、または介護が必要な状態であっても心身の状態が悪化しないように維持・改善することを指します。「サポーター」は、支持者や後援者という意味の言葉です。直訳すると、介護予防サポーターとは「介護予防を推進する人」が適当でしょうか。

高齢者世帯が増加して需要が高まる

2015年介護保険法改正時に生活支援・介護予防サービスの充実が目標とされました。これは全国で下記の3つが起こった影響によるものです。

- 単身世帯や高齢者のみの世帯が増加

- 1により支援を必要とする軽度の高齢者が増加

- 2により生活支援の必要性も増加

これらにより、公的な機関だけでなくボランティアやNPO、民間企業等生活支援・介護予防サービスを提供できる多様な担い手が求められるようになりました。

支援を必要とする高齢者自身も介護予防の観点から、社会参加や社会的役割を持つことが、高齢者自身の生きがいや機能維持・向上につながるとも考えられました。そこで、上記のような多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを推進し、市町村が背中を後押しすることについて、制度的な位置づけを図ったのです。

生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティアなどの生活支援の担い手の養成や発掘などの地域資源の開発、そのネットワーク化を行う生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置も行われ介護予防サポーターの必要性・重要性も高まりました。

介護予防における3つの目的

介護予防を行うとき、高齢者に対して以下のことを念頭においています。

- 要介護状態になることを極力遅らせる

- 要介護状態になるのを未然に防ぐ

- すでに介護が必要な場合は、状態が悪化しないよう努め、改善を図る

町田市が住み慣れた地域で自分らしく生活を続けるためには、身近な地域で健康を維持するための活動や、一人ひとりにあった適切なサービスを利用し元気で自立した生活を営むことが重要です。

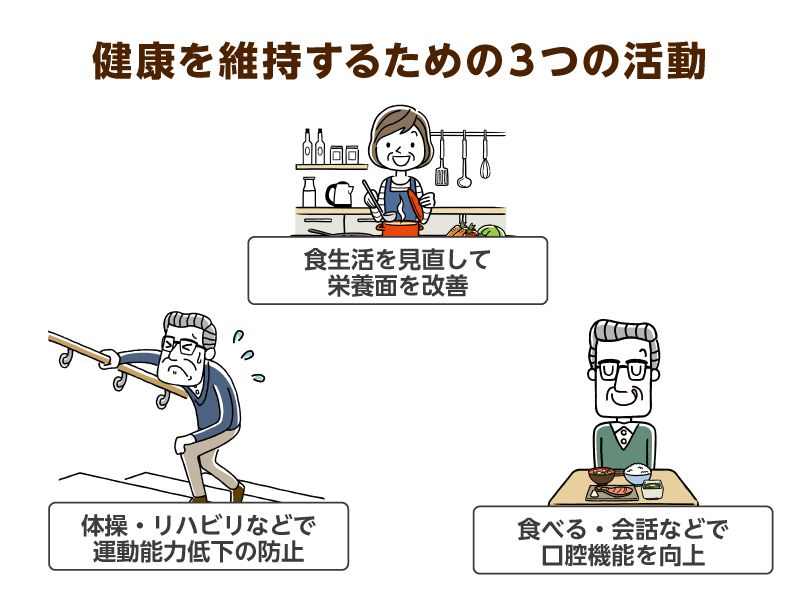

元気で自立した生活の具体例は、これらとなります。

- 食生活を見直して栄養面を改善

- 体操やレクリエーション、リハビリテーションなどで運動能力低下の防止

- 食べる(噛む・飲み込む)、会話で口腔機能を向上

介護予防はあくまでも介護のお世話にならないようにすることが目的なので、基本的に対象となるのは自立している健康な高齢者です。お住いの区市町村によっても細かく取り決められていますので、詳細についてはお住いの高齢者支援センターなどにお問い合わせください。

地域包括ケアシステム構築には住民の参画が必須

介護予防サポーターがどのように要請されどのように活動しているか、私が就業している町田市を例にご説明させていただきます。

町田市内での介護予防サポーターは、各地域で「介護予防」について自ら実践するとともに、介護予防の普及・啓発活動を行っているボランティアの方々を指しています。

介護予防に関係のある4日間の講座を受けていただき、ご自身の介護予防の知識を深めるとともに、地域で介護予防の普及・啓発ができる人材(介護予防サポーター)として養成していきます。4日間の講習内容は以下の通りです。

町田市における介護予防サポーター講座の予定

- 1日目:オリエンテーション・コミュニケーション・市内の高齢者支援センターとの交流

- 2日目:栄養・運動・高齢者支援センターとの交流

- 3日目:認知症予防・地域活動・高齢者支援センターとの交流

- 4日目:サポーター活動紹介・高齢者支援センターとの交流

各日程を見て、支援センターとの交流がどの日も入っていることをお気づきでしょうか。これは前回お話した高齢者支援センターの4つの役割の中の1つである介護予防支援業務や地域づくりに、この介護予防サポーターの力が必須だからです。

介護予防サポーターは地域住民が主体で構成されています。しかし、高齢者支援センターで業務につく保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員・介護支援専門員などの専門職はその地域に実際に住んでいるわけではありません。多くの職員がセンターへ通ってきています。

この地域包括ケアシステムを構築・運用していくために高齢者支援センターは旗振りの役割を果たしますが、中心になるのはあくまでも地域に住む住民です。前向きに地域づくりを考えている方が、介護予防サポーターとして地域活動を行っています。

介護予防サポーターは全国で約32万人も存在する

講座修了後は、既に市内で介護予防活動を行っている介護予防サポーターと「介護予防サポーター情報交換会」で情報交換や、お互いの交流を深めたり悩みを話しあいます。町田市では2020年度までに約1,000人の方がサポーターとして活躍しているのです。

厚生労働省が公表している『介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の 実施状況(平成 30 年度実施分)に関する調査結果』によると、東京都では2018年までに約1万5,000人、全国だと約32万6,000人(※)の方が育成されています。

※町田市の介護予防サポーターもこの中に含まれますが研修や実際に行う活動は市区町村によって異なります。

介護予防サポーターとして地域づくりを

前回もご説明しましたが、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの構築と運営を担う中心的な役割ではありますが、あくまでも主体はそこに住まわれる住民の皆さんです。それなのに、自分たちの地域をどうしていきたいか、どうありたいかについて、主体的に考えていただける方はまだまだ少ないように感じています。

そんな中で、介護予防サポーターの方々は率先して「地域をこうしていきたい!」など、自分たちが住む地域をどうしていきたいかについて考えてくださるので、地域包括支援センターのパートナーとして頼りにしております。

新型コロナにより養成講座が中止・延期のところが多いですが、再開された際にご興味のある方は、お近くの地域包括支援センターを訪ねていただき、 「介護予防サポーター」として最初の一歩を踏み出ていただければ嬉しいです。