こんにちは。ケアマネの小川風子です。

2025年には、今後ますます高齢者が増えると予想されている昨今。

「介護離職」や「介護疲れ」という言葉が一般的に認識されるようになり、社会問題として扱われることも増えてきました。

私が介護業界に入ったのは約20年前、介護保険制度の施行と同時でしたが、が、その当時はまだまだ「親の介護は子ども、もしくは嫁がするもの」という風潮が色濃く残っていました。

その後、介護保険料は64歳まで負担することとなり、民間企業が介護事業に参入したことで、民間企業も重要な介護の担い手となりました。

20年経った現在では「介護はプロに頼むもの」という考えを持つ方が増えてきたと思います。

ですが、それでもまだ「介護は家族でするもの」という考えに縛られている方は少なからずいて、在宅で介護が思うようにできず、悩んでいる人が多いのも事実。

そこで、今回はなぜ家族は「介護をしなくてはいけない」と思うのか、そして介護疲れをなくすためにはどうしていけばいいのか考えていきたいと思います。

介護をするためには、「介護できる環境」が必要

親の介護をしたくてもできない方には、さまざまな事情や理由があります。

その中でも、「地理的な問題(別居もしくは遠方に住んでいる)で介護できない」「仕事や子育て、そのほかの理由で介護する時間が取れない」という方は、基本的に家族関係が良いところが多く、次のような思いを持っています。

- 親との関係が良好だから、自分が何かしてあげたい。

- 知らない誰かに介護を委ねるのが不安。

- 家族が親の介護をするのは当たり前。

- これまで育ててもらった(良くしてもらった)恩返しとして介護がしたい、するべき。

この考えが悪いはずはありませんが、「問題なく介護ができる環境にあれば」という前提があります。

「介護キャパ」を超えれば、家族関係崩壊につながりかねない

私は在宅のケアマネとして働いているので、ご本人のみならず、ご家族の家庭や仕事の状況も定期的にヒアリングしています。

そのうえで、わりと最初の段階から「このご家族はここまでなら介護できるかな」と、見当がつきます。

しかし、実際にはとりわけ家族関係が良く、ご両親思いの方は「ここまで」のラインを超えて介護をしようとする場合があります。

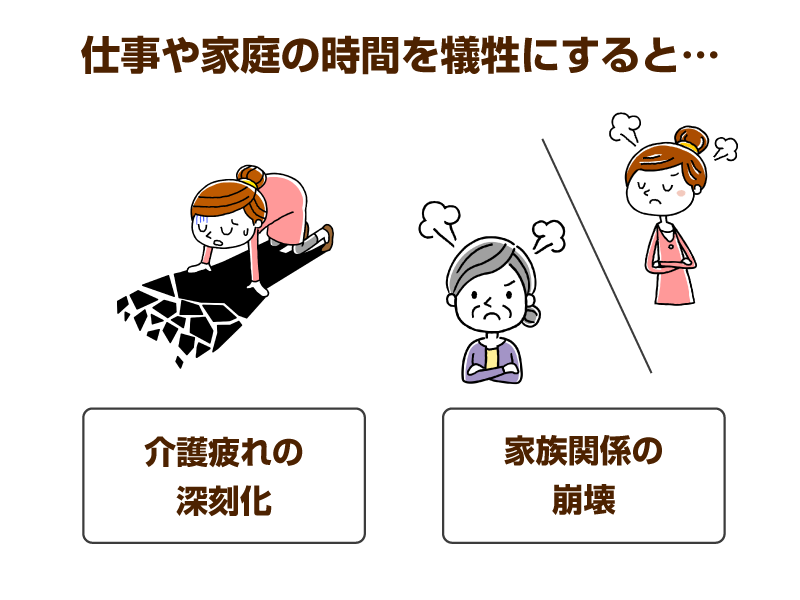

ご自分の介護できるキャパを超えて、仕事や家庭を自分の時間を犠牲にしながら介護に参加した結果、介護疲れが深刻化し、最悪の場合、家族関係が崩れていくことも少なくありません。

「終わりのない介護」、無理は禁物

まず大前提として頭に入れておいてほしいのは、介護には終わりがありません。

ほとんどの場合、いつ終わるか誰にも見当がつきません。

1ヵ月あるいは1年で終わるかもしれないし、何年何十年かかるかもしれない。

その間ずっと、ご家族が介護できるキャパを超えてかかわることは不可能です。

冒頭で書きましたが、今は介護をプロに外注する時代で、それなしでは介護はできません。

他人に介護してもらうことを嫌がる方がいるのも事実ですが、そこは心を鬼にしていかないとご家族が倒れてしまいます。

私もそうですが、介護事業所はどこでも「ご家族の皆さんは自分の生活を一番に考えてください」と、口を揃えて言います。

それは私たち介護職が、介護が原因で壊れる家族をたくさん見てきたからにほかありません。

もともと仲が良かったのに無理して介護をすることで、仲が悪くなるご家族も見てきました。

ご本人のことを思うなら、いつまでも仲の良い関係を継続できるように、無理しないことを第一に考えるべきだと私は思います。

「できる・できない」は甘めに設定し、余裕を持つ

とはいえ、ご家族に「すべてを介護事業所に丸投げして、介護から手を引いてください」というわけではありません。

実際には、ご家族のご協力をいただく場面ももちろんたくさんあります。

例えば、介護保険の方針決定や医療行為の判断・同意について、ご本人ができない場合はご家族にしていただく必要があります。

また通院介助も、支払いが自費負担であればご家族にご相談しなければいけません。

日常的な支援も、ご家族ができる範囲でかかわっていただくこともあります。

ただ、繰り返しますが、介護はいつまで続くかわからないもの。

ご家族の皆さんは「これくらいなら自分たちができるかな?」というラインを、低めに設定することをおすすめします。

頑張りすぎる前に、ケアマネへ相談しよう

- 介護をしたい気持ちはあるけど、思うようにできない。

- このあたりまではできるけど、これ以上はできない。

介護で悩まれているご家族の方は、遠慮せずにケアマネに相談してください。

私たち介護事業所側から見て、「このご家族は頑張りすぎてるんじゃないかな」と思えば、もちろんこちらから声掛けをし、介護保険を利用してできることを提案します。

その時に「いえ大丈夫です。自分の家族のことなので頑張ります」という方は少なくないですが、そうなればケアマネ・介護事業者から、それ以上ご提案はできなくなります。

本当に無理をしてでも介護を行う気持ちがあるなら良いと思います。

しかし、世間からの目を気にされていたり、「介護は家族がするもの」という思い込みをされていたり、もしくはご本人が「家族以外には介護はされたくない」と言っている場合、長期的に考えて難しい部分がでてきます。

正直な胸の内を話してもらえるよう、私たちケアマネ側も努力していかないといけないのですが、遠慮せずに相談してください。

「介護をしたいけどできない」というのは、決して恥ずかしいことではありません。

ぜひお互いの落としどころを見つけて、無理のない生活を続けていただければと思います。