みなさん、こんにちは。ケアマネジャーの小川風子です。

介護保険サービスを受けて生活をしている方にとって、切っても切り離せないのが要介護認定調査ですよね。

これは初めて介護保険を申請した後も、更新の時期を迎えたり、状態が変わったりする度に行わなければいけない調査です。

要介護認定の調査項目は、74項目あります。

体がどれくらい動くのか、普段の生活の状態はどうか、そして認知症の症状はあるのか、あるとすればどの程度か…など、質問内容は多岐に渡ります。

受ける方にとっても大変な調査ではありますが、ここで体の状態などをしっかり伝えなければ、思わぬ要介護結果が出てしまい、それ以降の生活に大きく支障が出るケースがあります。

そこで、失敗せず上手に認定調査を受けるコツをまとめましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

要介護認定調査の結果は年々厳しくなっている?

よくみなさんから言われるのが、「認定調査の結果はどんどん厳しくなって、軽い結果しか出なくなっている」ということです。

しかし、調査員兼ケアマネの私の意見としては、そうは思わないというのが正直なところ。

私は現役の居宅のケアマネジャーをしていますが、都道府県主催の要介護認定調査員研修を受講して資格を取得し、各市町村から委託を受けた認定調査員として、月に10件ほど認定調査を行っています。

さらに、それとは別に、ケアマネとして担当している利用者さんの認定調査に同席し、調査に立ち会って調査員と話をすることもよくあります。

それらを通して考えても、認定調査の項目が変わったわけでもないし、一次判定のコンピュータが厳しくなったわけでもない。強いて挙げれば、認定期間が最長3年に延びただけ。

ではなぜ思ったより軽い結果が出てしまうのか?それについて考えてみましょう。

認定調査員は専門の人とは限らない

要介護認定調査は各市町村が全権を担っており、もちろん認定調査の項目は全国同じですが、実は書式に決まりはありません。

認定調査員の研修は、先に述べたように都道府県ごとで行われますが、私の受けたところではたった1日、大講堂で集団研修を受けるだけ。

それで認定調査員の資格がもらえます。

もちろん原則としてはケアマネしか取得できませんし、受講する人はみんなそれに応じた基本的な介護の知識と経験はあるわけですが、とはいえ思ったより簡単に取得できるな、というのが正直な印象です。

資格をもらったあとは各市町村でも研修を受けるのですが、それだけで認定調査員として活動できるわけです。

市町村によっては、専属の認定調査員だけで調査を賄ってはいますが、膨大な量の調査をこなすには実際のところ、私たちのような民間のケアマネに委託せざるを得ないところも多いわけです。

要介護認定は一般的なケアマネにとっては本職ではないですし、どうしても力量に差が出るのは仕方がないのかなと思います。

とはいえ、それが思わぬ認定結果につながってしまうのは困りものですよね。

では実際にどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。

認定調査を上手に受けるコツ

認定調査の項目を把握し、必要なことだけきちんと伝える。すべてはこれに尽きます。

先に述べたように、認定調査は全部で74項目もあります。

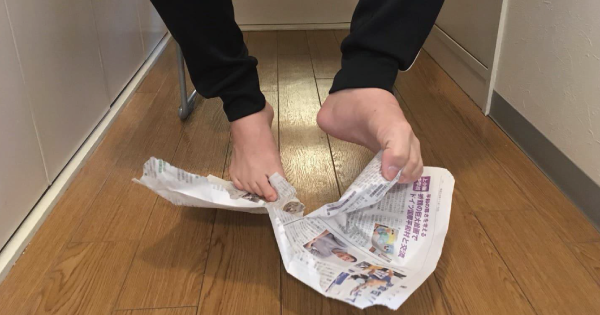

寝返りや起き上がり、歩行などは確認動作として実際に行ってもらいます。

そのため、調査員のペースですべて聞き取りをしても、時間はかかります。

調査員はその場で74項目のチェックをして、改めて所定の調査票に清書をして役所に提出する…という流れになります。

ということはですね、少し意地悪な言い方になりますが、調査員に話したことをきちんと調査票に落とし込んでもらわなければ、何を一生懸命話しても意味がないんですね。

ほとんどの調査員は自分なりの調査の仕方や、順番を持っています。

調査員にとっては、その流れに沿って質問や確認をしていけば、頭にも入りやすいし、メモもしっかり残せます。

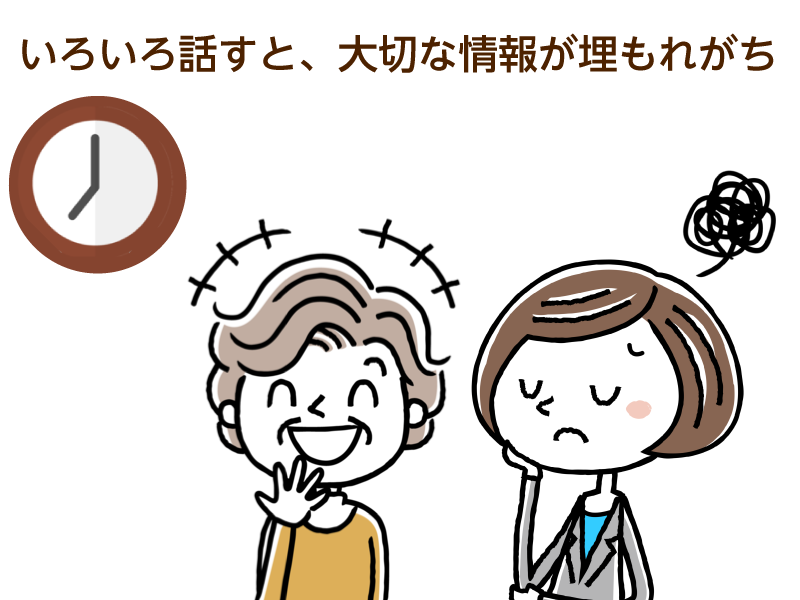

ですが、私たち調査員が一番困るのが「調査と関係のない話を長々とされること」です。

認定調査を受けるときは、緊張している方も多いですし、普段から話し相手がいない方の場合は、人が来て嬉しくなってしまう方もいます。

その結果、調査員が質問を進めたいのに、関係のない話をひたすらされることが少なくありません。

実はこれが非常に困ります。ペースも乱れますし、聞きたいことがあるのになかなか聞けないこともあります。

こうなると、関係ない話の中に大切な調査の話が紛れ込むことになりますので、うまく調査員に伝わらなくなります。

認定調査の前には、ざっとでもいいので調査項目を調べておいて、調査員に聞かれたことだけしっかりと答えていただければと思います。

また、誰か状態がわかる方に同席してもらうのも重要です。

認定調査は、認知症や排泄の状態など、聞きにくい項目もあります。

同席者がいれば、とりあえず本人に質問をして、あとから「実際はどうですか」と確認することができます。

しかし、本人しかいなければ、どんなに答えが曖昧でもそれを調査票に書くしかなくなります。

そうなると結果が本来望むものと変わることがありますので、認定調査の際には家族やケアマネなど、本人の普段の様子を知っている人に同席してもらいましょう。

最後に一言

要介護認定調査で適正な結果が出ず、その後の生活が大変になることはたくさんあります。

それはほとんどの場合が、調査員にうまく状態が伝わらなかったという理由です。

特に、限度額いっぱいまでサービスを利用している方、要介護の人が要支援になった方のケースでは、それまでの生活が一変することもあります。

ぜひ今回書かせていただいたことを覚えておいていただき、上手に認定調査を受けていただければと思います。