高級・プレミアム感のある施設特集

「入居一時金0円」で低価格をアピールする介護施設が増えている一方、ラウンジやバーに天然温泉、手入れの行き届いた庭園があったりと、さながらホテルのような佇まいの施設もたくさん。

その他にも、事務スタッフや、生活支援サービスを提供するコンシェルジュを配置している施設もあったりと、サービスの軸となる“人”への投資が、高級感・プレミアム感を演出しているケースも。ゴージャスなシニアライフを送りたい方には、そんな高級でプレミアム感あふれる施設をおすすめいたします。

高級老人ホームにはさまざまな魅力がある!

高級老人ホームは「優雅な老後が送りたい」という方にピッタリの介護施設です。高級なホームは交通アクセスや景色の良い場所にあることが多く、「便利さ」と「楽しさ」とを持ち合わせています。

敷地内には温泉施設やフィットネスクラブ、庭園などがあり、とても豪華。施設もホテルのようにオシャレで美しく、バーやカフェなどを併設している所も多数あり、理美容やエステなども楽しめるでしょう。居室も広く、日当たりや景色が良い部屋が多いです。

また、食事も好みのものが選べたり、お寿司などの外食日があったり…と、とにかく豪勢なのも見逃せません。医療体制が充実していることから医療サポートが必要な人も安心でき、スタッフによる手厚い生活支援で快適に暮らせるのが魅力ですよ。

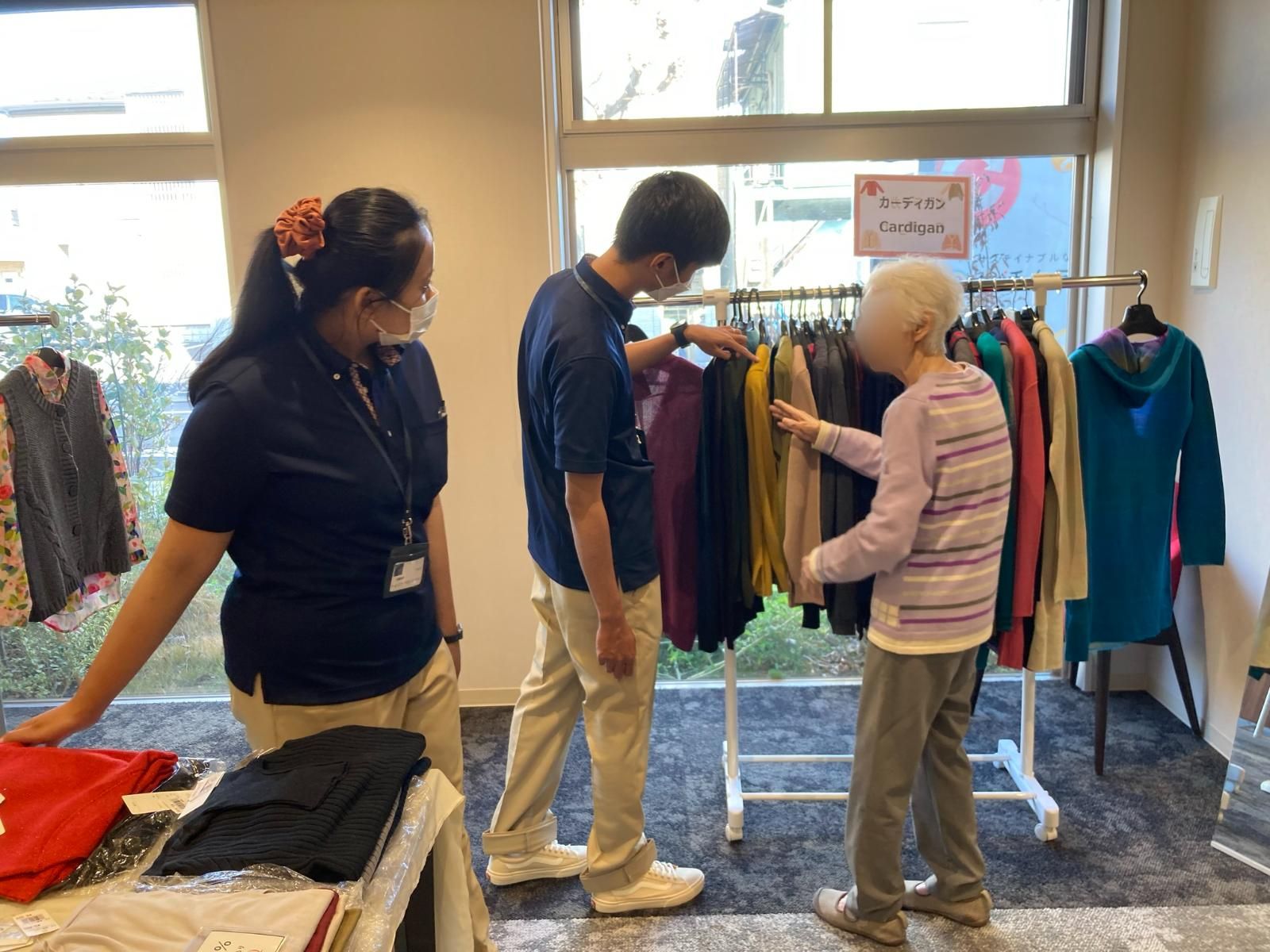

交通アクセスが良い

高級老人ホームは「駅から徒歩3分」といった交通アクセス良好の施設が多いという特徴を持っています。主要駅の近くや、その都市のメイン商業エリアなどにあるため、日常的にお買物を楽しめます。中には駅に直結した高級老人ホームもあり、ご家族も面会に来やすいでしょう。

景色が素晴らしい場所に立地していることが多いのもその魅力。敷地面積を確保する目的であえて近郊に作っているため、施設が広々としているのもポイントで、広大な菜園などもあってのびのびと土いじりができます。施設の周りに草花を沢山植えて環境を良くしているおかげで、施設にいながら春は桜、秋は紅葉を楽しむこともできそうです。そういった場所にある高級老人ホームは送迎がしっかりしていることも多く、病院や駅までのアクセスが気軽にでき快適に暮らせます。

広い居室を備え、フォローも充実

「介護施設の部屋は狭いから嫌だ」という人が多いのは、現在の介護が抱えている課題のひとつ。しかし、高級老人ホームでは居室が広く設計されていることも多く、ゆったりと過ごせるでしょう。中にはマンションと同様2LDKや3LDKの部屋が用意されている場合も。居間や寝室などが分けられているので、入居前とほとんど変わらない生活が送れると人気です。

室内も家具や内装がオシャレで高級感に溢れています。もちろんトイレやお風呂もついており、部屋によってはキッチンもあるので便利です。設備も同様に素晴らしく、瀟洒(しょうしゃ)なロビーラウンジ、広くて明るいダイニングルーム、家族などが泊まれるゲストルームなどを完備。セキュリティもしっかりしています。

そして、介護士だけでなく、サポートスタッフの質が高いのもポイント。掃除やゴミ出しなどもしてもらえるので、悠々自適に暮らせます。

グルメ・偏食の人も満足できる食事内容

高級老人ホームは何といっても食事の良さが魅力。四季折々の食材を使い、見た目も美しい食事を提供しています。併設レストランでプロのシェフが料理の腕を振るう施設もあり、味も抜群。栄養士がいるホームでは栄養バランスの取れた食事が提供されています。

また、普通の老人ホームでは食事内容が選べない所がほとんどですが、高級老人ホームでは和食・洋食から選べることも。「朝はパンとコーヒーが良い」「朝は絶対ご飯に味噌汁」といった希望が叶うので、食事の満足度が高いでしょう。

さらに、糖尿病食など病気に合わせた食事を作ってくれるのもポイント。とろみ食やきざみ食といった介護食にも細かく対応してもらえるので、嚥下力が落ちても食事が楽しめます。定期的に外食日もあり、美味しい物が食べられるのも人気の秘訣です。

整った娯楽・フィットネス設備

介護予防も兼ねて、施設内には体を動かせる施設が充実しています。そのようなホームでは高級フィットネスクラブのような雰囲気の機能訓練室があり、理学療法士が適切な運動を教えてくれます。

ホームによっては自分で好きに運動できるトレーニングルームやサウナも併設。大浴場や温水プール、美容室などがあり、日々の生活に何も不自由しないでしょう。

近年、屋上に出られるホームも増えており、そよ風に当たりながら日向ぼっこができたり、夏は花火が見られる施設も。さらには、ゆっくりとくつろげるカフェや図書館、大きなディスプレイで映画を楽しめるシアタールームなどが併設されている施設も多いようです。プロの講師による絵手紙教室や書道教室などが開かれるコミュニティルームもあり、楽しく活動的な生活が送れるはずです。

しっかりとした医療体制

高級老人ホームは病院が近い所や、病院併設の所が多いので通院しやすい環境です。一方で他所へ通院する場合も、スタッフの付き添いや送迎を希望できるので、安心して暮らすことが可能です。

また、医療法人が運営しているホームが多いため、病気や怪我への早い対応もポイント。24時間体制で看護士や介護士が常駐しており、夜中の体調不良などにも対応してもらえます。

認知症対応のホームであれば、認知症患者でも安心です。ホームによっては医師が常駐。歯科医師などの訪問診療が受けられるので、病気がちな人も不安なく生活することができますね。

入居時に注意するべきポイント

ホームによって、月額利用料や頭金に含まれるサポート内容は違います。月額利用料に含まれないサービスが多い場合は毎月の費用が割高になることもあるので、サービスが有料か無料かを確認しておくのが肝心となります。退去時の返金額もホームによって違いますので、どれくらい返金されるかを調べておくと安心でしょう。

また、ホームによっては「家具は持ち込み」という部屋もあります。クーラーなどの基本的な家電以外は設置していない所もありますので、予め何が備わっているかを聞いておく必要がありますね。

健康状態が悪化すると、退去を迫られる可能性も…

医療機関が運営している高級老人ホームであれば、入院のしやすさがそのポイント。しかし、ホームによっては入院などで数ヵ月不在が続くと、退去を勧められる可能性も。「終身利用OK」と謳っている施設でもそういったルールがありますので、必ず確認しておきましょう。

また、「認知症OK」の施設であっても、認知症が悪化して他の入居者に危害を加えたり、あまりにも暴力的で手がつけられなかったりする場合には退去勧告が出ることもあります。ケアマネージャーや施設のコンシェルジュなどに、前もって入退去の詳しい条件を聞いておくことをおすすめします。

資産に応じた老人ホーム選びが何よりも大切

老人ホームへの入居には費用がかかるため、資産に応じた老人ホーム選びが何よりも重要です。

厚生労働省の資料によると、公的年金や恩給、稼働所得などを含めた高齢者世帯の所得は一世帯当たり318.6万円、世帯員一人当たりの年収換算すでは200.6万円となっています。この年収の範囲内で生活できる老人ホームを探すことが、安心できる老後につながります。

| 区分 | 平均所得金額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 高齢者世帯 | 一世帯当たり | 世帯人員一人当たり(平均世帯人員) | ||

| 総所得 | 318.6万円 | 200.6万円(1.55人) | ||

| 稼働所得 | 70.9万円 | ― | ||

| 公的年金・恩給 | 211.2万円 | ― | ||

| 財産所得 | 16.8万円 | ― | ||

| 年金以外の社会保障給付金 | 2.5万円 | ― | ||

| 仕送り・その他の所得 | 17.2万円 | ― | ||

| 全世帯 | 総所得 | 560.2万円 | 219.5万円(2.47人) | |

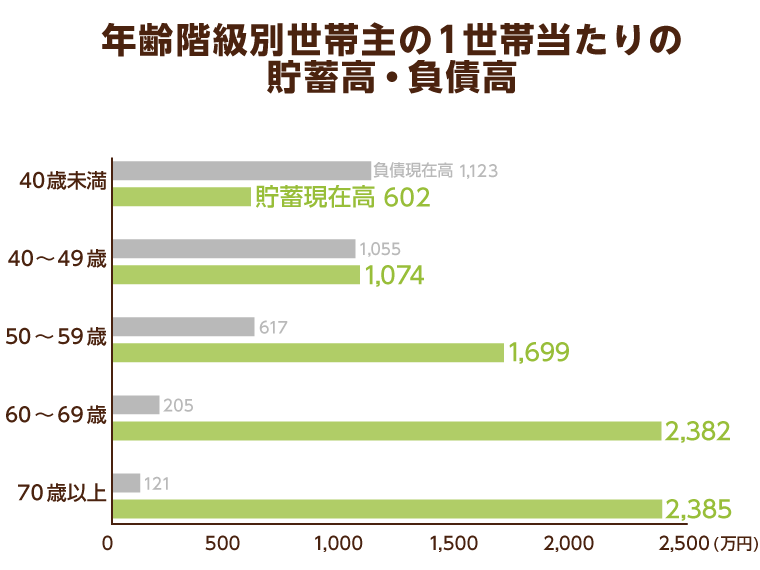

また、世帯主の家計の全般的状況を年齢階級別に見てみると、60歳~69歳では定年退職の影響で年間収入が確実に減少する一方、住宅ローンや子供の教育費などの負債額も減少。さらに退職金や年金による資産の増加が見て取れます。

高齢者には資産家・富裕層が多いというイメージはデータ上でも証明されています。もちろんすべての高齢者が富裕層ではありませんが、30~40代の働き盛り世代に比べれば余裕のある暮らしをしている方が多いようです。超高級老人ホームを選ぶ方は、それだけの資産を保有する富裕層であることを表しているのでしょう。

介護食が提供される施設特集

介護食は、嚥下能力が低下した高齢者の強い味方!

加齢によって筋力が低下したりすると、食べ物を飲み込む力も弱くなるもの。そんな高齢者にとって心強い味方となるのが介護食です。通常の食事と同じような見た目でも柔らかさなどが考えられたソフト食、飲み込みやすいムース食etc。これらの介護食は、当然ですが介護を必要とする高齢者のための施設で提供されています。そこでここでは、介護付有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を中心としてご紹介していきます。食事介助にどれくらい時間や労力を割いてくれるか、施設の介護スタッフの人員配置にも注目してみると良いでしょう。

老人ホームでの介護食は、嚥下能力が低下した高齢者の強い味方

老人ホームでは、一般的家庭やレストランで食べられるような普通食のほかに「介護食」を選択できる施設もあります。この介護食とは一体どのようなものなのでしょうか。

介護食とは嚥下能力が低下した高齢者向けに食材を柔らかく煮こむ、茹でる、食材を小さく刻む、食材をミキサーにかけて液状にするなどの手間を加えて、より食べやすく加工された食事のことを言います。老人ホームでは普通食のほかにも、嚥下能力を考慮して介護食も選択できる場合もあります。入居を予定している老人ホームが介護食にきちんと対応しているかどうか、事前によく確認しておくと安心です。また入居される方は、自身の嚥下能力についても、ある程度把握しておくことが必要です。

老人ホームでの食事は大きく3つのパターンで提供されています。1つは「老人ホームの調理担当スタッフが老人ホームにある厨房で食事をつくる場合」、それから「外注スタッフが老人ホームの厨房で食事を作り、提供する場合」、そして最後は「外部で調理された食事を、老人ホームの厨房で温めて配膳し、提供する場合」の3つです。

一番融通が利くのは1つ目と2つ目でしょう。食事の柔らかさや量を調節してもらいたいのなら、調理スタッフに直接お願いすれば調整できます。介護食に切り替えてもらいたい場合にもすぐに対応可能です。ところがメニューや調理をすべて外注におまかせしている老人ホームでは、食事の内容や量に対する要望に柔軟に対応できません。老人ホームを選ぶ際には、食事を誰がどこで作っているのかをきちんと把握しておくと入居後のトラブル回避になります。

「刻み食」「とろみ食」「ペースト食」など調理方法は様々

老人ホームやデイサービスなどの施設で提供される介護食には、3つの種類があります。「ソフト食」「きざみ食」「ペースト食(ミキサー食)」と呼ばれる介護食は「3大介護食」と呼ばれています。

「ソフト食」は、文字どおり食材を柔らかく煮こむ、茹でるなどして食べやすく調理したものです。高齢になると嚥下能力が低下し、噛むことや飲みこむことがむずかしくなりますが、柔らかく調理した食事であれば、噛みやすく飲みこみやすいので高齢者にも安心。舌でつぶせる程度の硬さであることもソフト食の条件です。最近は食材をミキサーにかけて砕いた後、食材の形に成形しなおした「ソフト成形食」もあり、これもソフト食として認識されています。

「刻み食」は、一般食やソフト食を食べやすいように小さく刻んだ食事のことです。噛む力や嚥下能力の低下した高齢者向けの介護食です。ただこの刻み食、たしかに高齢者向けの食事ではあるのですが、食材が細かく切って調理されているため、小さな食材が誤って気管に入ってしまう可能性があります。そのため刻み食は誤嚥を防ぐため、食材に水分を多く含ませたり、適度にとろみをつけるなどの工夫がされています。食材を細かく刻むため、食材の表面積が広くなり、雑菌が繁殖しやすくなる点にも注意しなければなりません。包丁やまな板などの調理器具の衛生管理、食材の温度管理も入念に行います。食材が小さいため、義歯の間に入ってしまう可能性も高くなります。食後の口腔ケアにも十分注意しましょう。

「ペースト食(ミキサー食)」は、これも嚥下能力が低下した高齢者向けの介護食で、食材をミキサーにかけて液状にしたものです。液状なので噛む必要がなく、嚥下能力がかなり衰えた高齢者でも簡単に飲みこむことができます。ただ水分が多いとむせてしまうこともあるので、適度にとろみをつけるなどの注意が必要です。

| 特徴 | 向いている人 | 向いていない人 | |

|---|---|---|---|

| きざみ食 | 食べ物を小さく刻んで食べやすくした食事 | ・噛む機能(咀嚼機能)の低下した人 ・義歯が合わない人 ・開口障害がある人 |

・唾液の少ない人 →飲み込むときにまとめられず、むせやすくなる ・入れ歯を使っている人 →食品の入れ歯と歯茎の間に入りやすくなる |

| 軟菜食 (ソフト食) |

よく煮込んだり茹でることで柔らかくした食事 舌でつぶせる硬さである食事 |

・噛む機能(咀嚼機能)の低下した人 ・食塊の形成が難しい人 ・飲み込む機能(嚥下機能)の低下した人 ・胃腸が弱い人 ・箸がうまく使えない人 |

ー |

| ミキサー食 | ミキサーにかけて液体状にした食事 誤嚥を防ぐためにトロミ剤でトロミをつけることもある |

・飲み込む機能(嚥下機能)の低下した人 | ・食塊の形成が難しい人 →誤嚥しやすくなる |

| 嚥下食 | 柔らかく調理したものをミキサー等でペースト状もしくはゼリー状にした食事 | ・飲み込む機能(嚥下機能)の低下した人 | ー |

| 流動食 | 液状のおかずや重湯 (粥の上澄みの液) |

・手術後や高熱で胃が弱くなった人 | ・低栄養の人 →エネルギー・栄養素が少ないため注意が必要 |

このように介護食は、噛む力や嚥下能力の低下した高齢者にとって食べやすく加工されており、老人ホームでも入居者の嚥下状況によって食事の内容を普通食から介護食に切り替えて対応してくれるところもあります。老人ホームでの生活で、食事は入居者にとって大きな楽しみのはず。美味しく食べやすい介護職を提供している老人ホームなら、生きる喜びや楽しみを見いだすことができるうえに、誤嚥を防ぐことができます。

美味しく安全な食事が、生きる力や意欲の基礎となります。老人ホーム選びでは「食事」についてもおろそかにしないで、しっかりチェックしておきましょう。

介護食の基準は「ユニバーサルデザインフード」

介護食には「ソフト食」や「刻み食」「ペースト食」などいくつかの種類がありますが、それら食品の加工に関して統一された基準がありませんでした。最近は介護食もお湯で温めるだけ、レンジで加熱するだけで手軽に食べられるレトルト食品や冷凍食品が増えましたが、統一された基準がないため、利用者が商品を選択する際に混乱する可能性もあったのです。

そこで日本介護食品協議会では「ユニバーサルデザインフード」と呼ばれる基準を定め、嚥下状態によって最適な介護食が選択できるように介護食を4つの区分にわけています。区分1は容易に噛めるレベル、区分2は歯ぐきでつぶせるレベル、区分3は舌でつぶせるレベル、区分4はペースト状で噛む必要がないものとなっています。

このユニバーサルデザインフードの商品登録数は、年を追うごとに右肩上がりで増えています。2003年の商品登録数は31種類だったものが、2007年には320種類となり10倍にまで増加。さらに、2009年には505種類にまで増えました。ユニバーサルデザインフードが支持される理由は、消費者が商品を購入する際に迷わずにすむというメリットによるものでしょう。区分1~4を商品パッケージにしっかりと表示することにより、消費者が混乱することなく商品を購入できるようになりました。これからお店で介護食を購入しようと考えている方は、パッケージのユニバーサルデザインフード、4段階区分ロゴを目安にすると良いでしょう。

| 2003年(31品目) | |

| 2004年(156品目) | |

| 2005年(170品目) | |

| 2006年(225品目) | |

| 2007年(320品目) | |

| 2008年(345品目) | |

| 2009年(505品目) |

「ユニバーサルデザインフード」とは別に、農林水産省では、栄養価や食べやすさ、柔らかさなどをよりわかりやすく表示するために「スマイルケア食」という新しい介護食の分類を発表しました。食事に関する悩みがある高齢者に対し、フローチャートで最適な柔らかさ、食べやすさの食品を選ぶことができます。嚥下状態に問題がなければ「弱い力で噛める食品」「歯ぐきでつぶせる食品」「舌でつぶせる食品」の3つの種類のなから選ぶことが可能です。嚥下状態に問題がある場合は「ペースト状の食品」「ムース状の食品」「ゼリー状の食品」の3つの種類の食品から選択できます。食事の飲みこみにも噛む力にも問題がない場合は、個別相談しての対応です。

このようにさまざまなタイプの介護食をよりわかりやすく、選択しやすく分類し、商品選びに役立ててもらうための指針や基準が整いつつあります。自宅介護で介護食を購入される際には、商品パッケージに明記されているユニバーサルデザインフードのロゴを是非参考にしてください。