山本一郎です。美味しいものは先に食べる派です。

本稿でも「年間240万人という日本最大の人口ボリュームを擁する団塊の世代が、2025年以降後期高齢者入りしたとき、多数の高齢者の住まう首都圏など都市の医療が大変なことになるのではないか」というお話をさせていただいております。

これはもう小手先のテクニックでどうにかなるものではありません。なるだけ病気にならないような生活を気をつけて送ったところで、人間75年も生きてきて何の病気もなくピンピンしている、ということなどまずないんですよね。老いも病も、遅かれ早かれ等しく人に訪れ、平等に死を迎えるというのが摂理である以上、人間の知恵をもってこれに抗うというよりは、円熟した情感をもって死を迎え入れることが大事だ、とも言えるのかもしれません。

とはいえ、じゃあ本当に死に直面しそうだったとき諦観を持てるのか。また、いざ自身の肉親や親族、親しい友人が病床にあって「ああ、死ぬのだな」と割り切れるかと言えば、絶対にそうはならないわけです。真剣に生きればこそ、生きて交わせる言葉の重みも知っているのが人間でして、みんながみんな思い通りにならない人生において、少なくとも自分の身の回りの人たちには安寧なるお休みをしてほしいと願うのが人情だと思うのです。

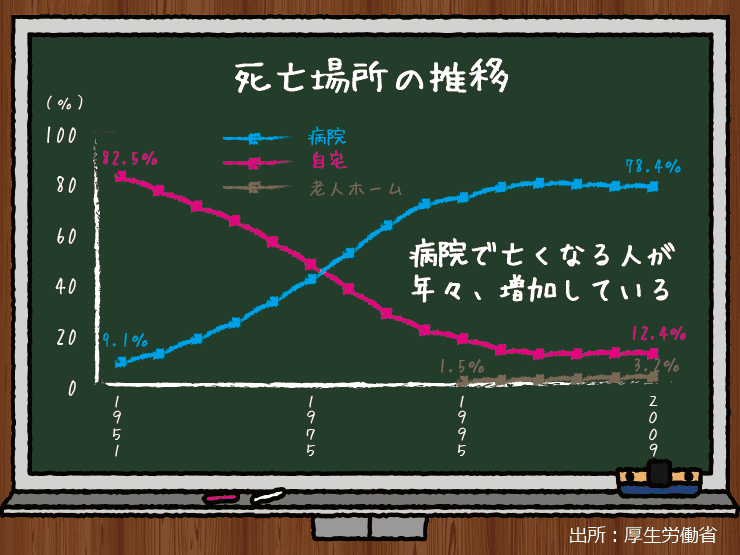

そんな中で、現在問題になり始めているのは「自宅で死にたい」と願う在宅医療において、どこまできちんとしたケアができるのだろうか、という話です。

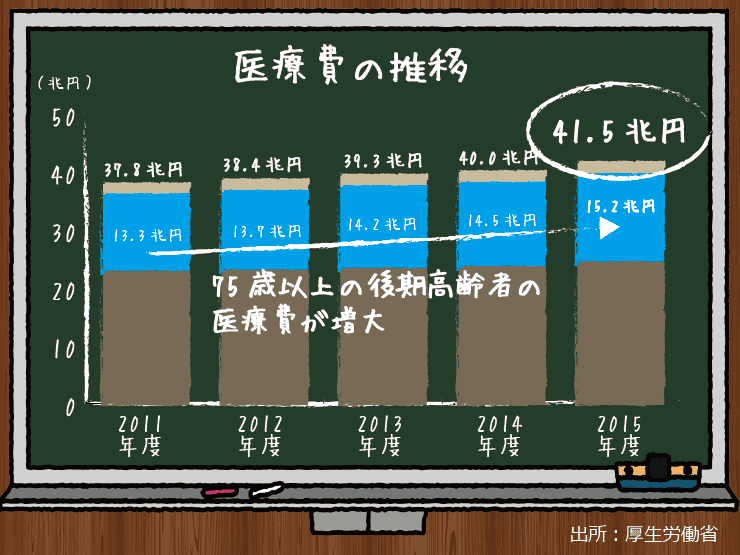

日本の国民医療費は総額40兆円超え!

保険料の自己負担アップの議論が始まるのは

もはや時間の問題か

最近は特に、ペインコントロールについて在宅医療制度の拡充とともに終末医療の重要な機能として関心を高めようという動きが活発化しているものの、いわゆる「慢性疼痛(まんせいとうつう)」という概念では、疾病対策において関心度は高くないように見受けられます。

慢性疼痛(まんせいとうつう)とは:急性疾患の通常の経過あるいは創傷の治癒に要する妥当な時間を超えて持続する痛み(出典:日本神経治療学会)

治癒、または寛解 (治癒はしていないが症状を和らげること)させることが医療の目的であると考える医師は多くあります。しかも、それはもちろん間違っていません。ただ、患者さんの人生において、傷みから解放されて終末を迎えることも大事だという動きもあって、終末ケアとして「患者を家庭に帰す」前提やペインクリニック、ホスピスなどでどうにかしようという流れになっています。

良いとか悪いとかではなく、人として尊厳のある最期の迎え方は本人や家族の考え方、価値観の世界であり、ポイントオブノーリターンを過ぎた、つまり、もはや健常者に戻ることはむつかしく死期を待つしかないという状態の患者さんたちにはなるだけ医療資源を振り分けられないという悲しい現実と向き合うことが求められているわけであります。

そのためにも、人としてきちんと尊厳のある終わり方を迎える制度を充実させるべき、と口では言っても、全体の医療費に関して申しますと削減の方向へと向かわなければならないのが現実です。

国民、とりわけ今後の団塊の世代の高齢化に伴う受診者増も手伝って医療費が膨張し続けているのは、「1ヵ月の治療費300万円!新抗がん剤「オプジーボ」は、がん患者を救う一方で日本の社会保障を破綻の道へ!?」など本稿で述べてきた通りで、医療費だけでも総額40兆円をすでに超えてしまいました。半分ほどを保険料で捻出する残りは公費や患者負担であり、このあと議論になっていくのは保険料の自己負担分の値上げでありましょう。

ただ、いろんな意見があり賛否分かれるところではあるのですが、難しいのは日本が国策として推し進めようとしている在宅医療やかかりつけ医制度において、積極的な治療を施す医療行為ではないペインコントロールの知識があまり普及していないことです。

むしろ、慢性疼痛においては然るべき知識の持つ開業医をはじめ、対応経験のある社会福祉法人やペインクリニックのような専門施設でないとなかなか有効な管理ができないというのが実態ではないかと思います。

「緩和ケア」「ペインクリニック」は

いまだに浸透せず。日本国民にはまだ

“死に方のデザイン”がうまくできていない

また、患者さんも段階によっていろんな痛みの経過を辿ります。同じ病状でも痛みのピークの出方が異なったり、WHOが定めるペインラダーのような仕組みをしっかりと理解して、状況別にきめ細かく処方されるべきものが、担当医の物理的な工数の問題で診療不足を引き起こしてトラブルに見舞われることは少なくありません。みんな超忙しいからね。

ホスピス財団(公益財団法人・日本ホスピス緩和ケア研究振興財団)の刊行物を読むと、これから新たな旅立ちをしようとしている高齢者や闘病者に対する適切な病状認識とケアの難しさはかなり差し迫った問題のように思えます。

一方で、すでに述べた通りADL(日常生活動作)の改善などを目的とした慢性疼痛治療については、そもそも積極的な治療ではないこと、また今後高騰が確実視される医療費の削減においてはどうしても優先順位を下げられてしまうことが理由で保険適用のハードルや自費負担の割合について不利な状況に追い込まれる可能性が高くなっています。

そのあたりのことは、現役医師の方も「国民皆保険制度の末期症状」として指摘されています。書き手の医師、長尾和宏さんはいろいろと賛否両論のある方ですし、受け取り方は様々かとは思うのですが、ほかの在宅医療を診ておられる医師からも保険適応になるはずの癌性慢性疼痛でも、非癌性と同様に部分的な適用除外されてしまうケースがちらりほらりと見受けられるようになりました。

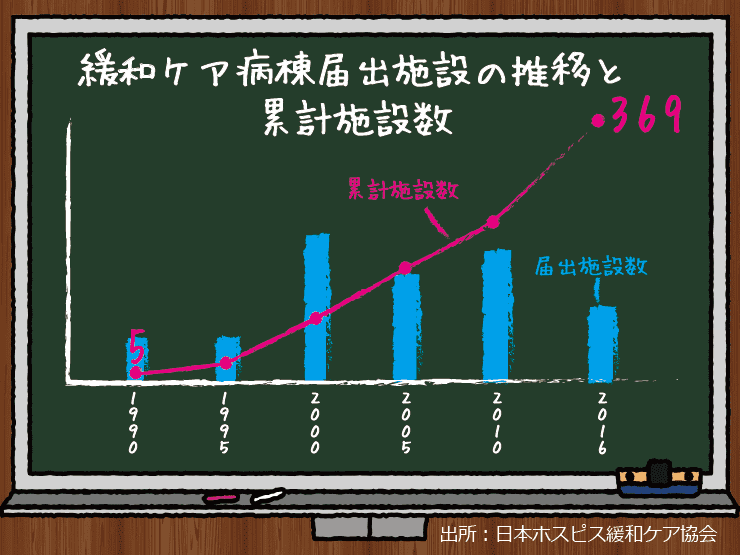

実際には、厚生労働省「人口動態統計」では癌など慢性疼痛を患い自宅や緩和ケア病棟で2013年に年中に亡くなった人は合計で15%程度です。多少は数字に動きはあるものの、つまりは慢性疼痛を主訴とされていた患者さんのほとんどの人は専門の緩和ケアを受けることなく病院の一般病棟で亡くなっているのが実態です。

原因のひとつにペインクリニックなど専門施設の不足があるのですが、どうも我が国にはまだ「国民の死に方のデザイン」がうまくできていないのではないか、と感じるのです。

お金持ちと貧乏な人とでは

病気時の救われ方に大きな差が出る。

人工透析のような高コストな治療はいずれ

「自己負担増も仕方なし」という流れに

しかしながら、それ以上に問題となるのは治療や薬の保険収載です。保険収載とは、保険適用されることを目的に薬が薬価基準に収載されることを指しますが、先進医療・治療は特に医療機関にとって保険での治療となる場合は自費よりも医療費が安く抑えられる結果、「保険収載されたら赤字」という逆ザヤを産んでしまうことになります。

高額の医療機械を入れて自費治療で稼ごうと思った医療機関が、その医療機器分の利益を上げる前に先進医療が準一般化してしまい保険収載されて自費治療よりも単価を大きく抑えられ涙目、みたいなことは往々にしてあるわけです。

難病に長年苦しんでおられて、ようやく先進医療の発達で光が見えてきた患者さんがたや、国民にとって良かれと思って保険収載にまでコマを進めてきた当局とは裏腹に、海外での治療実績を引っ提げて高額の自費医療で稼ごうと思っていた真面目な医療機関からすると「やってられん」となってしまいます。この辺は、まあしょうがないんですけどね。

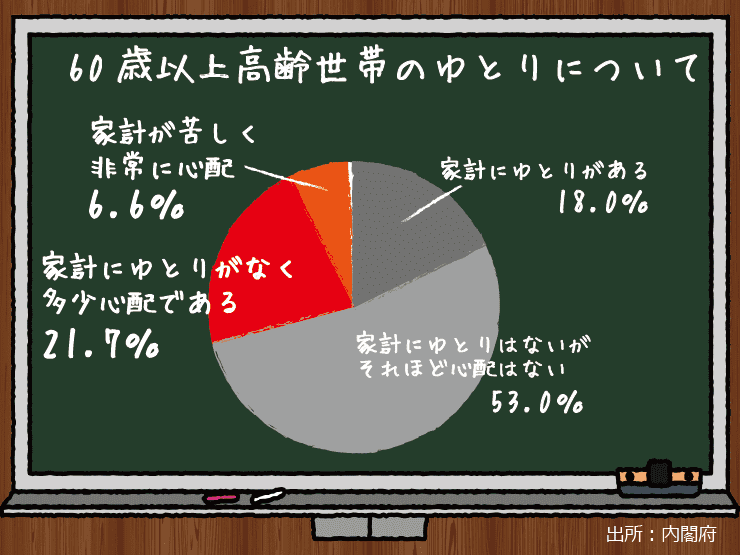

突き詰めると、人間誰しも病気になる、それは間違いない。でも、その病気になったときの救われ方は制度によって病気ごとにかなり異なるのであって、蓄えたお金で対応しようにも金持ちと貧乏でまた差が大きいとなれば、いろいろ差し障りはありましょう。

そこへ、この「治療や薬の保険収載」の問題が効いてきます。際どい言い方をするならば、高額の医療費が必要な特定の疾病の方々は、その費用を払えなければ死を余儀なくされます。完全に健康保険での助成が打ち切られることはないまでも、応分の負担をと言われたときに負担できない患者さんやご家族は「制度に見捨てられた」と思うかもしれません。

しかも、以前に本稿「“人工透析患者を殺せ”論は想像力の欠如に他ならない。健康保険制度を不公平感なく持続可能なものにするためには!?」でも解説しました通り、人工透析のような慢性疾患で治療自体が高コストな治療については、いずれいくらかの自己負担増は仕方のないものという流れになっていくでしょう。

しかしながら、これが欧米のように「一定の年齢以上で助成を切る」「自費で払えない人はペインクリニックへ」と言われても、人工透析が必要な患者さんは痛みをコントロールするまでもなく多臓器不全など別の症状を起こして死んでしまいます。実質的に尊厳死政策をとるようなものなので、やはり何らかの受け皿を用意しないまま自己負担を引き上げていくような「撤退戦」には望ましくない不幸な実例がたくさん積み上がることになるのです。

「どう死ぬか」「その死をどう受け止めるか」

今こそ哲学的に考えなければ。それは、

社会保障全体の議論として避けてきたツケ

今後は、治療や医薬品に対する”費用対効果”で保険適用が打ち切りになるケースはどうしても出てくるわけですが、治療“実績”という意味では常にゼロとなるペインコントロールの治療や薬をどのように処遇するべきかという議論は、日本のみならず海外でも大きな議論を呼ぶ問題です。

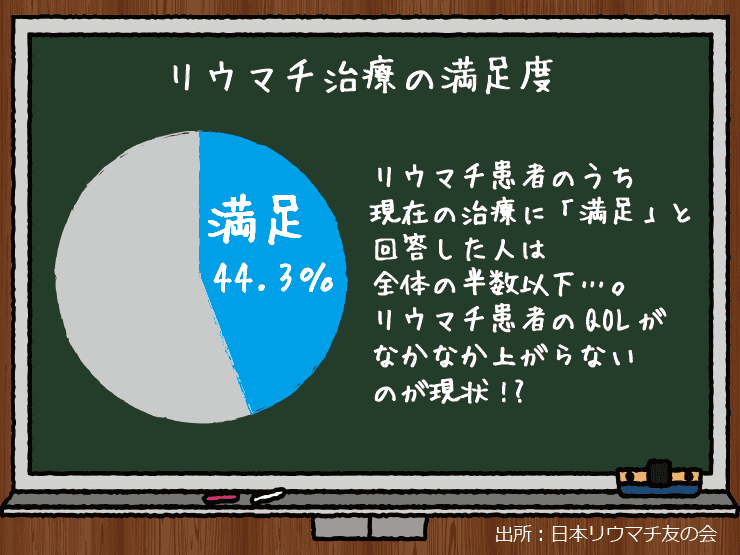

また、日本では特に癌性疼痛と非癌性疼痛では助成に幅があり、長期の疼痛との闘いになる関節痛やリウマチその他非癌性疼痛は患者にかなりの我慢を強いるものとなります。 もちろん、早くお迎えが来れば楽ですから助成しましょうというわけではなく、ADLが下がり本人の力ではどうしようもない状態であるにもかかわらず痛みに耐えて日々を過ごさなければならない高齢者に対して、もう少ししてやれることはないのか、と思い悩むのです。

それもこれも「金の問題であるから、社会が衰退局面であり財源が足りないので仕方がないのだ」と言われればそれまでなのですが、せっかく経済大国である日本に生まれて、その人生の最期を痛みと苦しみの淵で悶えるような社会であってほしいか、と言われるとやはり悩みます。終末医療と言われると、胃ろうも含めたチューブだらけの寝たきりを想像することも多いかもしれませんが、それ以上に、かなり根源的なところで「人としての尊厳」を改めて問われるような気がしてならないのです。

突き詰めれば、社会として、また患者さん本人ないしご家族として、「人がどう死ぬか」とか「死をどのように受け止めるのか」などの哲学の問題と向き合うことが求められます。それはいままで、社会保障全体として議論そのものを避けてきたことのひとつです。

健康だったころのように自由に動けなくなったとき、また、自分自身なりの考えがもてなくなったとき、考えを他人に上手く伝えることができないとき…老いと病、あるいは避けられない運命に直面して、何をぬくもりとし、誰に支えられて最期を迎えるべきなのか、考えを整理しておかなければならないのでしょう。

私個人としてはこの辺のことを考え出すと悩みが深すぎて「死ぬときぐらい、安心して死なせてくれや…」と言いたいところはたくさんあるのですが。