こんにちは。作業療法士の岡徳之です。今回は、ADL(日常生活動作)を評価するための方法の1つ、「バーセル・インデックス(BI)」についてお伝えしたいと思います。

介護度の軽減の程度を評価する指標「バーセル・インデックス」

病院でのリハビリテーションを終えた後はご自宅へ帰られる方や、介護施設で過ごす方などさまざまです。その際、介護保険の認定がなされている方は保険内の各リハビリテーションのサービスを利用しています。その中の1つが「通所リハビリテーション」というものです。

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設や病院、診療所、そのほかの厚生労働省令で定める施設で行うサービスの1つ。居宅の要介護者に対して心身の機能における維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法や作業療法、必要なリハビリテーションを行うサービスを指します。

2021年度の介護報酬改定に向けて厚生労働省が行った会議資料『第180回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料』内、「【資料3】通所リハビリテーション」によれば、通所リハビリテーションを利用している受給者は2019年時点で約60万人にのぼり、年々増加しているようです。

この通所リハビリテーションですが、同資料によると利用開始から6ヵ月後に約3割の利用者の生活能力の改善が確認できたことが示されています。具体的には、バーセル・インデックス(BI:Barthel index)のスコアが、5点から15点以上も向上したとのことです。

このバーセルインデックスは、介護保険分野のサービスの利用によって、利用者の介護度が軽減されているかを評価する指標として用いられています。

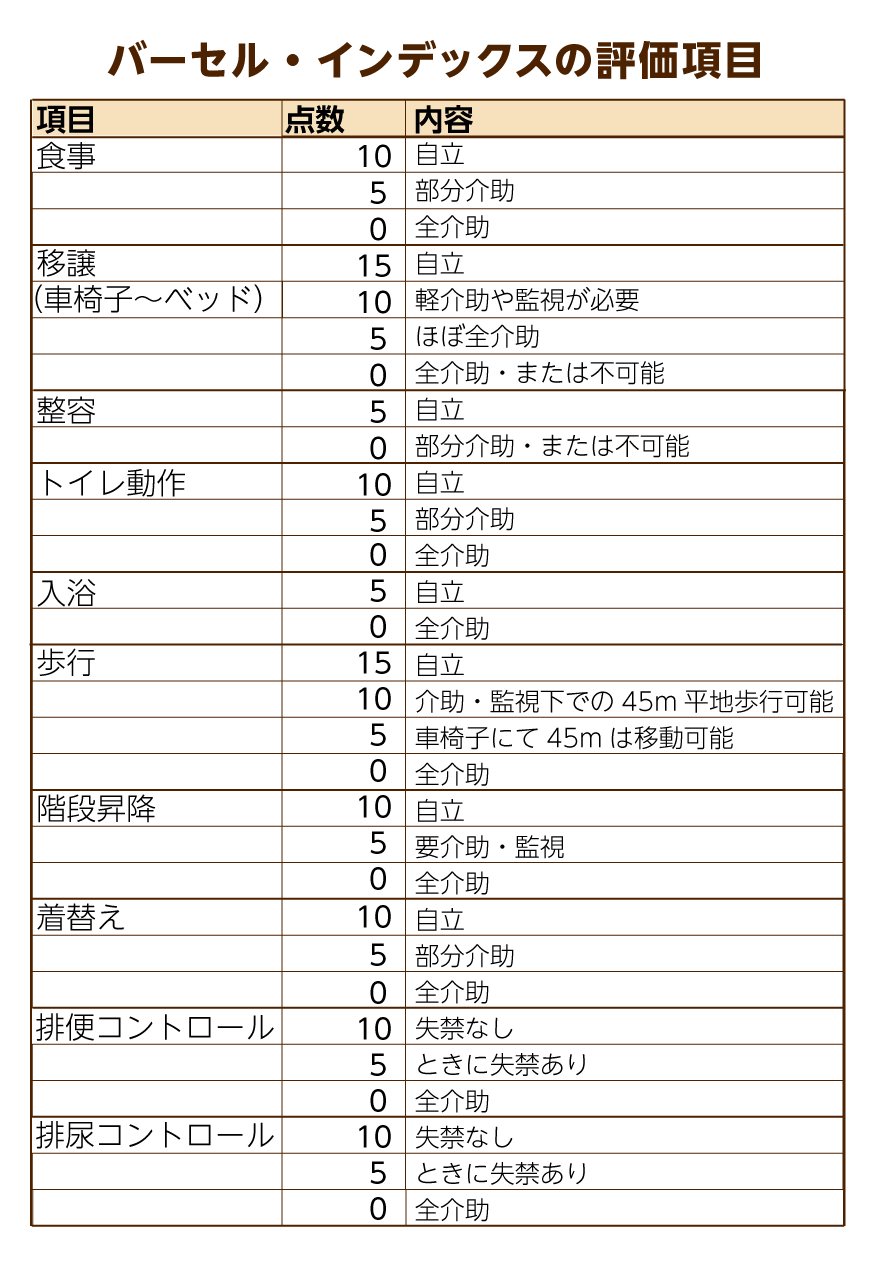

バーセル・インデックスの評価内容は10項目

バーセル・インデックスは、食事、移乗(車椅子・ベット間)、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便、排尿の10つの生活動作を100点満点で採点するものです。採点は、項目によっては、最高点が10点のものと15点のものがありますが、いずれも介助の量に応じて5点刻みで配点されます。

満点だったとしても1人で生活できるわけではない

バーセル・インデックスは、評価場面やリハビリの場面において、対象者が実施できた最大能力を評価しています。介助や見守りが必要であったり、1人で安全に実施できない場合には、自立とは判断されません。

評価を見るにあたり注意しておきたいことは、バーセルインデックスが満点であったとしても、1人で生活できるとは限らないことです。

1つ目の理由としては、バーセル・インデックスで「自立」と評価された場合でも、実場面では介助を必要とする場合があるからです。

「できる」能力を評価している「バーセル・インデックス」と、実際の生活場面で対象者が「している」能力を評価している「機能的自立度評価法」(FIM:Functional Independence Measure)の結果とを照らし合わせて、両者のギャップを確認することは、生活支援において工夫するポイントを抽出するときに役立ちます。

そして、もう1つの理由は、1人で生活するために求められる能力が含まれていないからです。例えば、「自分の身の回りのこと以外で困ったときにSOSを求めることができるか」「調理時に火の管理ができるか」「金銭管理を含めた買いものができるか」などですね。

最大の能力と、生活の実場面でできていることを照らし合わせながら、適切な社会資源やサービスを利用していくことが重要と言えるでしょう。