年齢を経るごとに身体機能が衰えると、徐々に姿勢が崩れやすくなり、歩くときに不安定となる恐れがあります。

このときに重要になるのが「インナーマッスル」のトレーニングです。インナーマッスルは身体の深い部分についている筋肉で、姿勢の改善に大きく関係しています。

本記事では、インナーマッスルとはどのような筋肉なのか、どのようなトレーニングをすればいいのかについてご紹介します。

インナーマッスルのトレーニングをすることで、キレイな姿勢に近づいて安全に歩けるようになるでしょう。

インナーマッスルとは?

インナーマッスルとは、身体の奥についている小さな筋肉のことです[1]。「インナーマッスル=体幹の筋肉」と思われがちですが、肩関節や股関節などにもついています。インナーマッスルの働きとしては、以下の通りです[2]。

- 身体を動かすときの関節を安定させる

- 内臓を支えて正常に働かせる

たとえば、肩についているインナーマッスルは、腕を動かすときに関節が外れないようにサポートをしています。股関節のインナーマッスルは、スムーズに歩けるように足の安定性を高めています。

インナーマッスルとアウターマッスルの違い

インナーマッスルのほかに、「アウターマッスル」という筋肉もあります。アウターマッスルとは、身体の外側についている筋肉のことで、おもに関節を動かすための役割があります[1]。アウターマッスルに当てはまる主な筋肉は以下の通りです。

- 大腿四頭筋(太ももについている筋肉)

- 腹直筋(腹筋をつくっている筋肉)

- 大胸筋(胸についている筋肉)

アウターマッスルの筋肉はインナーマッスルよりも大きい傾向にあり、ダイナミックに身体を動かすためには欠かせない存在です。しかし、身体を安定して動かすには、インナーマッスルによって関節を固定する必要があります。

インナーマッスルとアウターマッスルのそれぞれ違いはあるものの、身体をスムーズに動かすためには両方の筋肉が必要不可欠です。

インナーマッスルを鍛えるメリット

インナーマッスルをトレーニングすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

姿勢改善につながる

インナーマッスルをトレーニングすると、姿勢改善につながるとされています[1]。体幹のインナーマッスルによって関節が安定することで、背筋が伸びてキレイな姿勢を保つことが期待できます。姿勢が良くなれば、肩こりや腰痛などの身体の悩みも解消できるでしょう。

一方で、体幹のインナーマッスルが弱くなると姿勢が崩れて、やがて猫背になったり、腰が曲がったりする恐れがあります。

転倒予防になる

転倒予防の効果も期待できます[3]。インナーマッスルのトレーニングによって関節が安定すると、身体がグラつきにくくなります。そのため、ふらつきによって転倒することも少なくなるでしょう。

高齢者が転倒してケガしてしまうと、身体機能が大きく低下する恐れがあります。そして、身体機能の低下によって、さらに転倒しやすくなり、寝たきりにつながることもあります。そのような悪循環を引き起こさないためにも、インナーマッスルを鍛えて転倒予防に努めることは重要です。

動きやすい身体をつくれる

身体を動かす役割のあるアウターマッスルを動かすには、インナーマッスルによるサポートが重要です。

アウターマッスルが問題なかったとしても、インナーマッスルの筋力が弱いと身体がスムーズに動きにくくなります。よく動く機会が多い方は、アウターマッスルだけでなくインナーマッスルのトレーニングも忘れずに行いましょう。

基礎代謝が高まる

インナーマッスルを鍛えれば、基礎代謝が高まります。基礎代謝とは、人が活動するうえで必要なエネルギーのことです。この基礎代謝は筋肉量が多いほど増えるとされています[4]。

基礎代謝が多いほどエネルギーの消費量が高くなるので、インナーマッスルのトレーニングによって痩せやすい身体をつくることが可能です。効率的なダイエットをしたい方は、インナーマッスルのトレーニングがおすすめです。

内臓の働きが促進される

インナーマッスルは身体の安定化だけでなく、内臓の働きもサポートしてくれます[5]。インナーマッスルは内臓が適切な位置にあるように支える役割も果たしているのですが、筋力が衰えると重力に負けてしまいます。その結果、内臓が本来の位置よりも下がってしまい、機能が低下する恐れがあるのです。

インナーマッスルを鍛えれば内臓の位置が正しくなり、本来の機能を取り戻せるようになるでしょう。身に覚えがない便秘や消化不良を感じている方は、もしかしたらインナーマッスルの衰えが原因かもしれません。

インナーマッスルを鍛えるときの注意点

インナーマッスルのトレーニングを間違った方法で行うと、思うような効果が得られないこともあります。それでは、インナーマッスルを鍛えるときの注意点について解説します。

大きな負荷をかけない

インナーマッスルのトレーニングでは、大きな負荷をかけすぎないように注意しましょう。負荷を大きくかけすぎるとアウターマッスルが優位に働いてしまうので、インナーマッスルを効率的に鍛えられません。

そのため、重量のあるウェイトトレーニングなどでは思うような効果は得られないと考えられます。インナーマッスルを効率的に働かせるには、自重を活用した負荷の軽いトレーニングがおすすめです。

運動はゆっくり行う

運動はなるべくゆっくり行いましょう。ダイナミックな運動をすると、インナーマッスルではなくアウターマッスルが優位に働いてしまいます。

インナーマッスルを鍛える際は、スローな動きを心がけて行うことが大切です。深層部の筋肉が働いているのを意識しながらトレーニングしてみましょう。

呼吸を止めない

呼吸を止めずにトレーニングを行いましょう。体幹についているインナーマッスルは呼吸に関係する筋肉が多くあります。そのため、呼吸を意識して運動をすると効率よくインナーマッスルを鍛えることが可能です。

また、呼吸を止めると血圧が高くなる原因にもなるので、インナーマッスルのトレーニングに限らず、どの運動でも注意する必要があります。

気軽にできるインナーマッスルのトレーニングメニュー

それでは、実際に気軽に行えるインナーマッスルのトレーニングをご紹介いたします

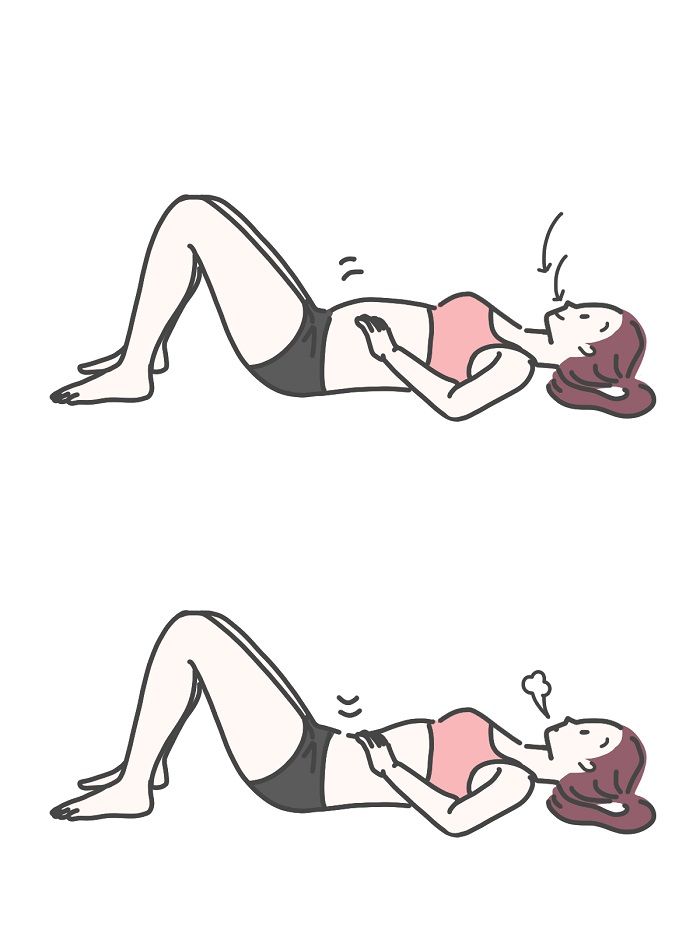

【ドローイン】

ドローインは腹部のインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。

手で腹圧を感じながら行ってみましょう。

- あお向けになる

- お腹(おへそ)を引っ込めたまま口から息を吐く

- 息を吐き切ったら、引っ込めたお腹のまま息を吸う

- ②~③の手順を20秒×2セット行う

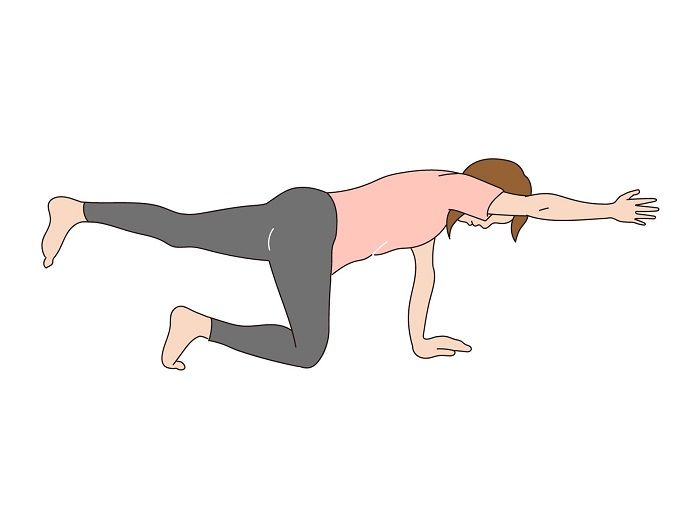

【バードドッグ】

バードドックは背中のインナーマッスルを鍛えられるだけでなく、バランス力の向上にもつながります。

- 四つ這いになる

- 右手と左足をまっすぐ横に伸ばした状態を10秒キープする

- 次は左手と右足に交代して10秒キープする

- ②~③の手順をそれぞれ2セットずつ行う

片手と片足を同時に伸ばすのがむずかしい方は、どちらか一方で行ってみましょう。

【ツイスト】

ツイストは体幹のインナーマッスルを鍛えるトレーニングです。

- 立った状態で足を肩幅より少し広めに開く

- 腰を落として両肘を曲げる

- 体幹を軸にするイメージで身体を右方向にゆっくりとひねる

- 次は反対方向にゆっくりとひねる

- ③~④の手順を10回×2セット行う

【足踏み運動】

足踏み運動は体幹だけでなく、股関節のインナーマッスルのトレーニングになります。

運動中、片足立ちになる瞬間があるので、転倒しないように注意して行いましょう。

- 立った状態で両手を上げる

- 背中を丸めながら左足を上げて、右肘と左膝をつける

- 右肘と左膝をつけたら元に戻る

- 次に右足を上げて左肘と右膝をつける

- ②~③の手順を10回×2セット行う

【サイドランジ】

サイドランジは股関節と肩関節のインナーマッスルのトレーニングです。

- 立った状態で両手を上げる

- 右足を横に広げながら胸を張るように両肘を曲げる

- 右足と両手を元に戻す

- 次に左足を横に広げながら胸を張るように両肘を曲げる

- 左足と両手を元に戻す

- ②~⑤の手順を20回×2セット行う

これらのトレーニングの回数は目安なので、調子や疲れ具合にあわせて調整してみましょう。

インナーマッスルを鍛えて元気な体づくりを!

インナーマッスルには関節を支えたり、キレイな姿勢をつくったりする役割があります。トレーニングではアウターマッスルに注目されがちですが、インナーマッスルも同じように重要な筋肉です。

運動の際は、なるべくゆっくりと負荷をかけすぎないように注意してください。今回の記事を参考に、ぜひインナーマッスルのトレーニングをして元気な体づくりをしてみましょう。

【参考文献】

[1]三野正浩 高井啓安 日高一誠件 宮津裕 下畑行盛 宮尾雄三 「受傷しにくい身体づくりを図るための効果的なトレーニングに関する検証(消防インナーマッスル・エクササイズの考案)」消防技術安全所報 46号(平成21年)

[2]インナーマッスルとは | 健康長寿ネット(2023/7/21参照)

[3]大久保 雄「体幹筋機能のエビデンスとアスレティックトレーニング」日本アスレティックトレーニング学会誌 第5巻 第1号 3-11(2019)

[4]加齢とエネルギー代謝 - e-ヘルスネット - 厚生労働省(2023/7/21参照)

[5]ピラティス - e-ヘルスネット - 厚生労働省(2023/7/21参照)