中高年のアイドル!介護エンターテイナーの石田竜生です。デイケアで働きながら日本全国を周り、介護施設に笑いあふれる体操を届ける活動や、レクリエーションやリハビリの技術や知識を研修で伝えています。→(笑いに特化した高齢者レクリエーション研修)

今回は、私が普段から実践している「レクで笑いを生み出すコツ」をみなさんにお伝えします。施設・在宅介護の両方に活かせるのでぜひ実践してみてください。

動画で学ぶレクリエーション “笑い”が生まれる体操レク

今回は笑いが生まれる体操を紹介し、「笑いを生み出す仕組み」を解説します。

- 「実際に体操の時間にやってみたところ、利用者さん最高の笑顔が見ることができました!介護職を始めて半年ですがものすごく助かりました。涙」

動画にはこんな嬉しいコメントもいただきました。ぜひ実践してみてくださいね!

では、レクを楽しく行ってもらう、高いモチベーションで取り組んでもらうためには何が必要なのか?それは「興味→納得→行動」にヒントがあります。ぜひ最後まで読み進めて、ご自宅で孫、ひ孫さんたちも一緒に楽しんでください。

人が行動するための心理プロセス 『興味→納得→行動』をレクに取り入れよう

利用者さんの目の前にスタッフ(自宅ではヘルパーやご家族)が登場、「さあレクリエーションを始めましょう!」「体操しようか!」と急に話し始めたとします。ボールが運び込まれ、ルールが説明され、隣の人の動きをなんとなく真似しながらレクリエーションに参加する…これではレクリエーションの効果はなかなか期待できません。

楽しみ・娯楽のためだけにレクリエーションがあるのではありません。レクリエーションには「機能訓練」や、「充実した豊かな生活・人生を再創造する」という目的も含まれています。

なんとなく参加するレクリエーションで、その目的を果たすことができるでしょうか?まず興味を持ち、「なぜそのレクリエーションをするべきなのか」という目的に納得するからこそ、レクリエーションに参加するという行動につながります。

そのレクリエーションをやる意味を理解して取り組めば、継続していこうという気持ちが生まれ、次回の参加・居室(ご自宅)での自主トレに期待できます。利用者さんの心理的プロセス①興味→②納得→③行動。この流れを意識していきましょう。

「介護✕レク」STEP①「興味」を引き出す

「興味」については、第6回「漫才はレクにも活きる!「つかみ」のコツと「新聞紙で“認知症予防”脳トレ+指先体操!」~熱血介護奮闘物語~」で紹介した「つかみ」の部分です。

レクリエーションって、毎回利用者さんの反応が違いませんか?月曜日はノリノリだったのに、木曜日同じようなメンバーであるにもかかわらず、なぜかノリが悪く動きもいまいち。介護現場では、こんな場面に出くわすことが多々あるかと思います。

でもそれって当たり前のことです。なぜなら、僕たちの目の前にはさまざまな思いを抱えた人がたくさんいます。

- 身体のあちこちが痛い人

- 家族のことが心配な人

- 将来のことが不安な人

- 認知症の人

などなど。そんな人たちの前にいきなりスタッフが現れ、レクリエーションを始めたとしても、集中して取り組んでもらえるわけがありません。

そこで「つかみ」を取り入れることで、利用者さんの意識をグッとこちらに向けて興味を持ってもらいます。「つかみ」の例は第6回「漫才はレクにも活きる!「つかみ」のコツと「新聞紙で“認知症予防”脳トレ+指先体操!」~熱血介護奮闘物語~」を参考にしてください。

「介護✕レク」STEP②「納得」をしてもらう

人は「納得」をしないと「行動」につながりません。「なぜそのレクをするのか」という明確な目的がないと「幼稚だからやりたくない」「飽きた」などの声が生まれ、レクリエーション離れにつながってしまいます。はっきりとした目的を示しましょう。すると、それが動機づけになり「もっとやりたい」「ワクワクする」。そんな思いを引き出すことができます。

「なぜこのレクリエーションをやるべきか」を理解するからこそ「やる気」が出てくる。「やる気」が上がると集中してレクリエーションに取り組んでもらえるので、さらに効果的なレクリエーションになります。

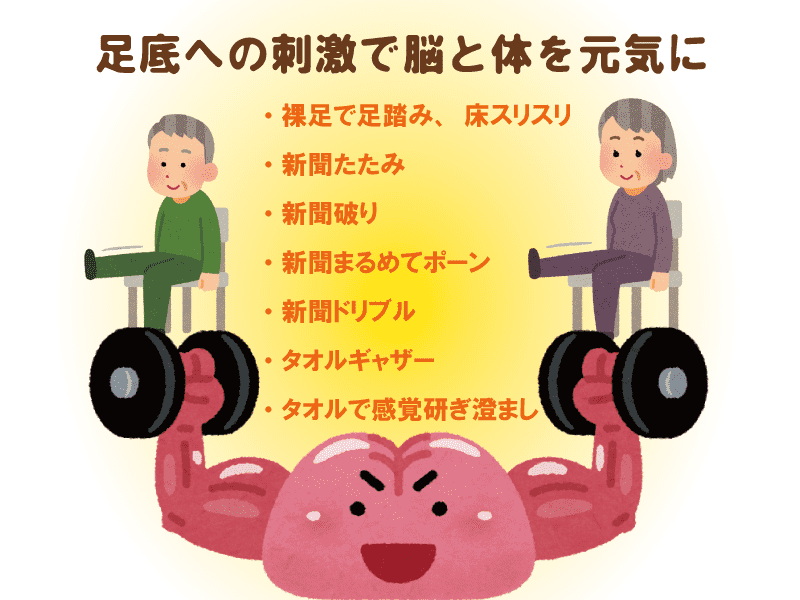

足底からの刺激レク9選

今回は、いつものレクリエーションに、簡単なのに効果的なアレンジを加える方法を紹介します。それは、裸足になってもらい足底(足の裏)に刺激をプラスする方法です。

足底は感覚器の役割を持ち、傾斜・凹凸・滑りやすさなど、路面や床の状況を把握し、その感覚が歩行時の転倒予防や危険回避につながっています。

足底に刺激を加えることはさまざまなメリットがあるのです。みなさんは知っていましたか?

しかし、現代人は靴・靴下を履いて一日中を過ごすことも多くなっています(施設で生活する利用者さんは特にそうなります)。靴・靴下での生活が長くなると、足底への刺激が少なくなり、感覚器としての役割が鈍くなるだけではなく、足指や足底の筋肉も衰えていきます。

まずは、靴・靴下を脱いで裸足になってもらい、いつものレクリエーションや体操に足底への刺激をプラスしてみましょう。

足底への刺激をプラスした脳と身体のトレーニング

足底に刺激を与えるメリットは以下の4つです。

- 今までにない反応や表情が見れる。(要介護度が中重度の人には特におすすめ)

- 衝撃吸収や姿勢を支えるための「土ふまず(足のアーチ)」を維持・形成する(偏平足の予防)

- 足底にある器官とつながるツボを刺激する

- 転倒予防・危険回避に重要な足底の感覚器を鍛える。脳への刺激にもつながる。

- 裸足で足踏み・床スリスリ

- 裸足で大きく足を上げ、ドスンドスンと大きな音をたてながら足踏み。床にスリスリと足底を擦る運動

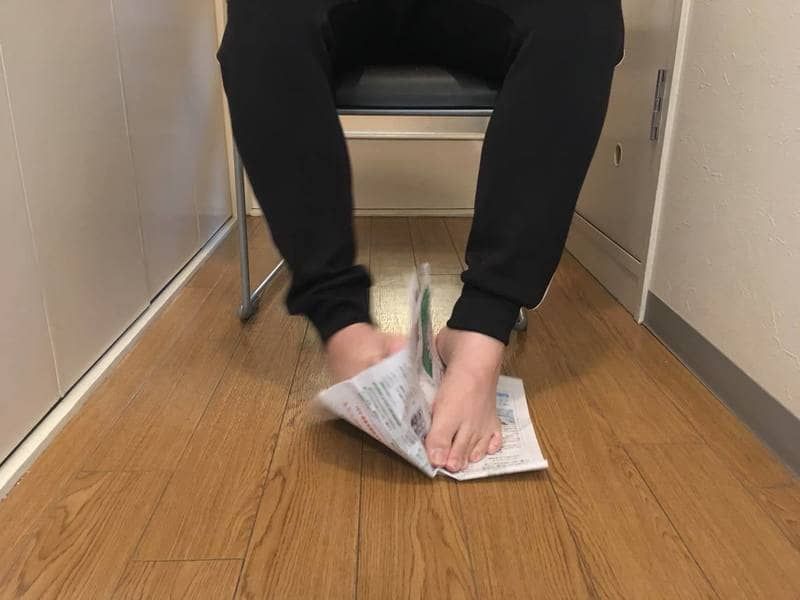

- 新聞たたみ

- 足を使って新聞をできるだけ小さくたたんでいく

- ※目をつぶれば難易度up

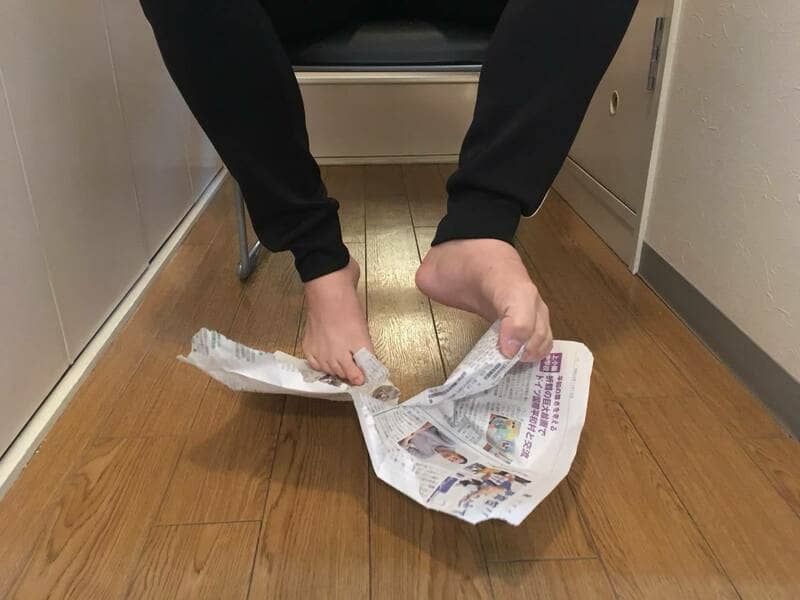

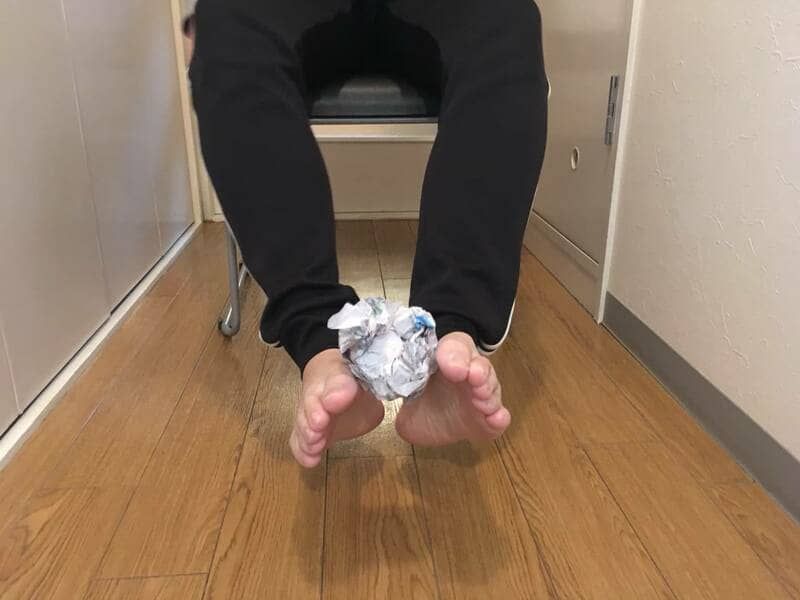

- 新聞破り

- 新聞を足の指でつまんだり、床に押し付けたりしながらビリビリと破いていく

- ※目をつぶれば難易度up

- 新聞まるめてポーン

- 新聞をまるめて両足でつかみポーンと上に投げる。転がった新聞を捕まえて繰り返す

- ※目をつぶれば難易度up

- 新聞ドリブル

- まるめた新聞を左右の足でドリブル

- ※目をつぶれば難易度up

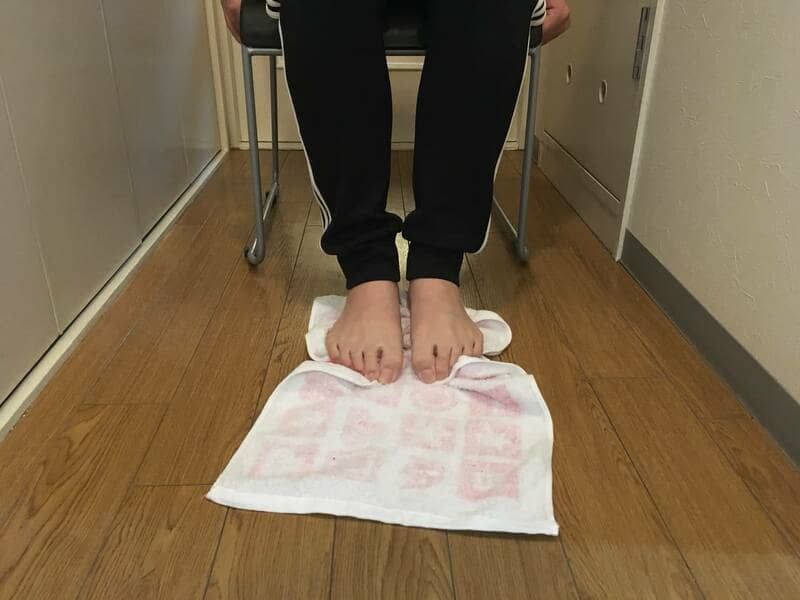

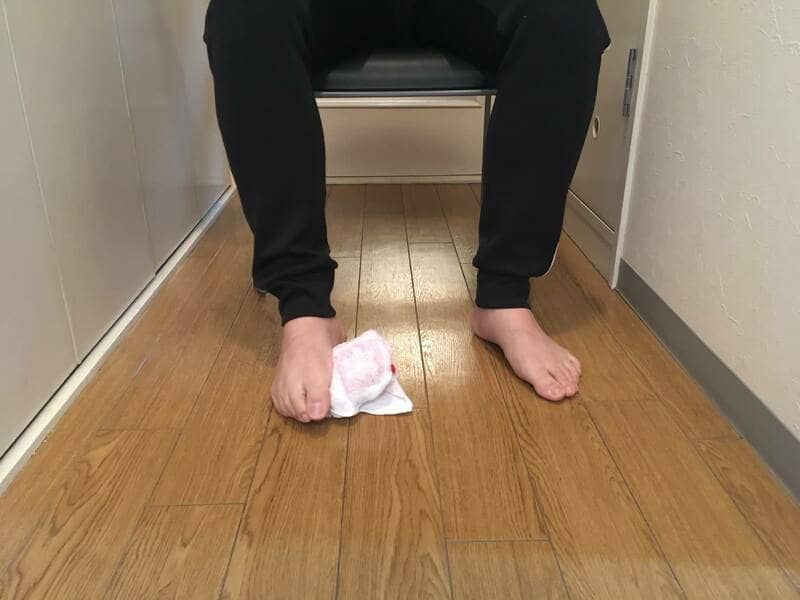

- タオルギャザー

-

- ①足の指や足底筋を使ってタオルを引き寄せていく

- ②タオルの先に水を入れたペットボトルなどを置いて、落とさないように引き寄せていく。更なる筋トレ効果と力の調整能力が必要なので難易度up

- タオルで感覚研ぎ澄まし

- ①目をつぶって、床の上、タオルの上交互に足を乗せる

-

- 「タオルの肌触りはどんな感じですか?」

- 「床の冷たさを感じてください」

- 「床とタオルとの違いはどんな感じですか?」

- などの声がけでさまざまな感覚を引き出す。

- ②タオルをまるめた上に足を乗せ、足関節をぐるぐると回していく

-

- 「足首が回転しているのを感じてください」

- 「足の裏が触れている場所が斜めになっているのを感じてください」

- などの声掛けで足関節の細かな動きや、着地面が傾斜になっている感覚を感じてもらう。

- 今までのレクリエーションを裸足で行う

- これまで行ってきたレクリエーションに足底への刺激をプラスしてみましょう!

-

- 裸足でラジオ体操

- 裸足でボールを使ったレクリエーション。足の裏が触れている場所が斜めになっているのを感じてもらう

- 散歩のときに芝生の上やコンクリートの上で裸足になってもらう

- いつもと違う刺激が、眠っていた感覚を引き起こします。

- 中重度の人へのおすすめ体操

- 要介護度が中重度の人は身体が動きにくく、レクへの参加が困難なことが少なくありません。まず裸足になってもらい、足底を刺激していきます。

- 上記のレクリエーションを取り入れるのはもちろん、スタッフがさすったり、タッピングしたり、マッサージしたりして、表情や言動の変化を観察しましょう。アロマオイルなどを使ってマッサージしたりすれば、嗅覚への刺激も期待できますよ。