くるくるした髪の毛は天然もの、ひよっこ音楽療法ライターの「海月(ミヅキ)ひなた」です!高齢者の介護現場向け楽器の開発・販売を手掛ける『ソニフル』で音楽や音楽療法の魅力を発信しています。

今回は「緩和ケア」についてお話しします。「緩和ケア・ホスピス・ターミナルケア・終末期ケア」ですが、この単語の中で最も関心が高いのは"緩和ケア"のようです。なぜならgoogle検索回数が一番多いからです。日本では、どの単語も似たような意味として使われています。では、緩和ケアと音楽療法は、どのように関わっていくことができるのでしょうか?

延命治療と正反対のアプローチをする緩和ケア

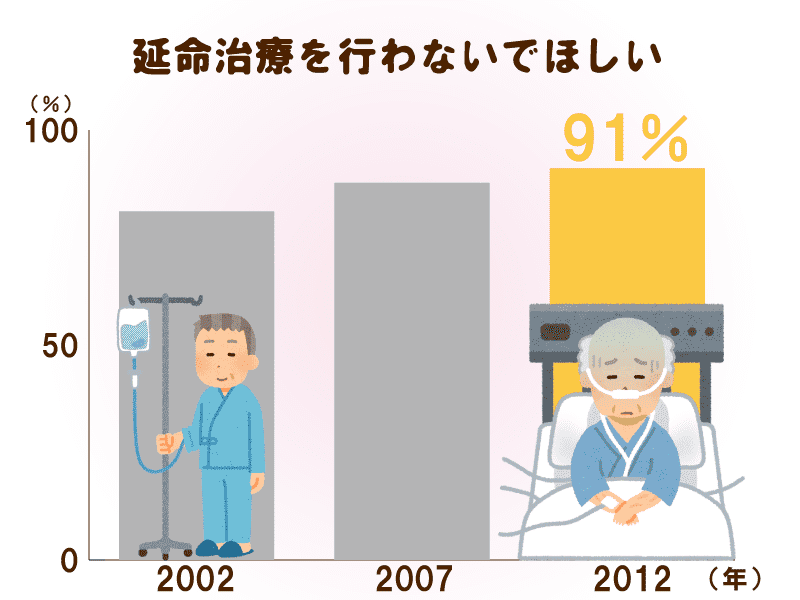

年々「延命治療を行わないでほしい」と訴える患者の家族は、多くなっているというデータがあるそうです。約35年ほど前までは延命治療が普通でした。可能性がある限り命を諦めず、少しでも長く患者を生き延びさせることが、延命治療の目的です。しかし、延命治療をする際に患者に大きな苦痛を強いるケースも少なくありませんでした。

そんな中、厚生省が「晩期がん患者の精神的・肉体的苦痛緩和(ターミナルケア)研究」に初めて助成金を出したのは1981年です。その6年後に日本で初めて緩和ケア病棟が誕生しました。このあたりから「人間としての尊厳を保つ」という考え方が広まり、徐々に終末期ケアが注目されてきました。緩和ケアは患者のQOL(生活の質)向上を目的としています。症状を治療するのではなく「和らげる」こと、そして精神的なサポートをすることに重点を置いています。

緩和ケアは末期癌の患者だけのものではない

緩和ケアと聞くと、がん患者を対象としていると考えている人も多いでしょう。こう感じてしまうのは、近年厚生労働省が「がんと緩和ケアの推進」を重点課題としているためだと考えられます。緩和ケアについて、日本緩和医療学会は設立の趣旨をこう記しています。

「我々は医療・福祉の各専門分野を包括した緩和医療を確立するため、1996年に日本緩和医療学会を創設した。本学会は、がんやその他の治癒困難な病気の全過程において、人々のQOL の向上を目指し、緩和医療を発展させるための学際的かつ学術的研究を促進し、その実践と教育を通して社会に貢献することを目的とする(日本緩和医療学会ホームページより)。」

この文章を読む限り、決してがん患者だけのものではないですし「治癒困難な病気の全過程」と記載してあることから、決して死が決まった余命の出ている患者だけのものではないのです(困難は終わりではありません。立ち向かえます)。ホスピスやターミナルケアと同じような意味に取られてしまうのは、そのきっかけが延命治療の対比として扱われたからではないかと感じています。

緩和ケアにおけるQOLとは具体的にどういうことなのか?

ここで疑問なのは、QOLとは一体どういうものなのかと言うことです。今まで私も散々QOLという言葉を使っておきながら今更な感じもしますが…ここで少しQOLについて考えてみたいと思います。

「QOLは生活の質の向上」と訳されることが多いですが、そもそも病気の患者さんたちが生活の質を「向上」させたいと考えているのかということです。病気でごはんが食べられない患者さんが、緩和ケアによってご飯を食べられたらそれは「ささやかな幸せ」になるそうです。患者さんにとってのささやかな幸せは、健康な私たちにとってはいたって普通のこと。緩和ケアにおいては、この「普通のことが出来ること」がQOLであると言えるのではないでしょうか?

普通のことが少しでも多くできる環境を整える。これが緩和ケアにおいて非常に強い意味合いを持つと感じています。さらにここで音楽療法士がサポートすれば、QOLの質はさらに高まるはずです。音楽が生活と密となることで、緩和ケアの可能性がさらに広がると考えます。

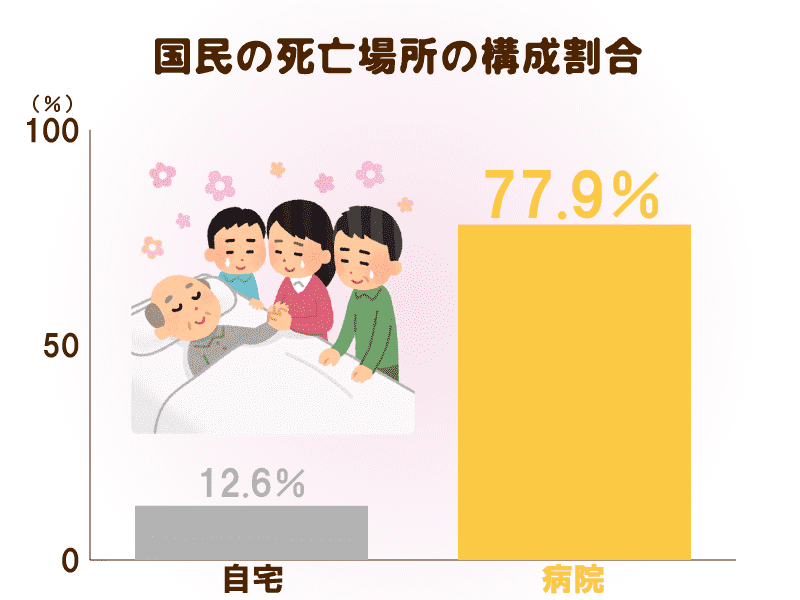

7割以上の人が死を迎える病院には、音によるストレスがいっぱい

日本では、実に7割以上の人が病院で死を迎えるというデータがあります。緩和ケアを受ける場所も主に病院で(もちろん近年では在宅緩和ケアという選択もあるがまだまだ少ない)、入院している患者に対して行われるケースがほとんどです。

しかしこれは、緩和ケアのQOLの意味合いから大きくかけ離れた環境のように思います。患者にとって最もストレスがかかるのは「自分にとって普通じゃない」環境にいるときです。病院は普通の環境ではありません。かといって病院で死を迎える傾向は、この先すぐに変わるものではないでしょう。

そこで音楽療法や音楽の活用です。音楽療法士は、音楽が人に与える影響について研究をしているエキスパートでもあります。患者のメンタル的な部分を癒すだけにとどまりません。「どんなときにどんな音楽が適切なのか」というデータを持っているのです。

たとえば、入院患者が感じるストレスについてよく挙げられるケースに「他の患者の生活音が気になってゆっくり休めない」というものがあります。不快感を伴う音は、患者の不安定な心を敏感に刺激し、大きな負担となるのです。この不快感を伴う音をシャットアウトできるのは、同じ音でも心地の良い音である音楽。イヤホンなどで音楽を聴くだけで、ストレスが軽減できるというデータもあります。さらには音楽がリラックス効果をもたらし、患者の心を「普通の状態」に保つ手助けまでしてくれます。

音楽によるリラックス効果は、あまりにも広く知られていますが、注意したいのは「リラックスできる音楽が何か」ということ。いくらロックやジャズなどの刺激的な音楽が好きといっても、患者になった今、これらが必ずしもリラックスできる音楽とは限りません。そんなとき音楽療法士なら、適切な音楽の使い方を提案してくれます。過去のデータから適切な音楽の使い方を提案できるのが音楽療法士だからです。

上記で挙げた例以外にも、私たちには考えつかないような「音楽活用法」もあるでしょう。緩和ケアの分野における音楽療法士の活躍の場は、もっとたくさんあると感じています。

医療の主役は医者じゃない、患者本人である

病院に入院すると、治療方針など医療の中心は医者と家族になります。日本では、患者を医療の中心に置くという意識が他の先進国よりも低いようです。しかし、たとえ患者を中心に置いたとしても、弱っている患者の本音を聞き出すのは非常に難しいことです。

緩和ケアでのQOLの目的が「普通のことが少しでも多くできる環境を整える」であるならば、どのような環境が良いのかは本人にしかわかりません。どうしたら患者本人の本当の希望を聞き出すことができるのでしょうか?ここで活躍するのが音楽療法士です。音楽を使ったコミュニケーションには、患者の本当の気持ちを聞き出すことはもちろん、患者の心も癒します。こうして「緩和ケアの環境」と「患者の心」をつなぐ役割を果たしてくれるのです。

家族や医者は、あくまで医療の脇役。患者が医療の主役です。患者の希望に沿った環境をつくり、医療の脇役と医療の主役をつなぐのも、音楽療法士の大切な役目なのです。そして適切な環境に近づくほど、緩和ケアはさらに意味あるものになると思います。

患者を癒すことができるのは、患者自身だけ

前回私が書いた記事でも少し登場した、米国認定音楽療法士である佐藤由美子さんの著書には「患者を癒すのは患者自身である」というようなことが書かれています。いくら周りが頑張っても、本人が癒されるわけではないのです。当事者である本人が自分の心と向き合うことでしか、患者の心は癒されません。

そのためにも大切なのは「環境づくり」です。緩和ケアをより質の高いものにするためには、患者の意向に沿った「環境」をつくること。そして音楽療法士は、緩和ケアの環境づくりにおいて、数字やデータだけでは表せない役割を果たしてくれます。

音楽は芸術や娯楽の域を超え、医療の世界でも説明ができない不思議なパワーがある。その可能性は、私たちが想像する以上なのかもしれません。