どーも、こんにちは!「音でタノしむ 音でラクする」をテーマに、高齢者介護現場での活用を目的とした楽器を開発している『ソニフル』の代表”いまたつ”こと今井竜彦です。よろしくお願いします!

今回は、介護現場で行われている「音楽療法」とは一体どういったものなのか!?といった部分を解明すべく、音楽療法士の根岸 恵さんにインタビューを行いました。 多くの人にはほとんど知られていない介護現場のリアル。いまたつと一緒に突っ込みながら、楽しく知っていきましょう!

介護関係の方や介護施設を利用されている方にとっては当たり前のことかもしれませんが、実際多くの人にはほとんど知られていない「介護現場のリアル」。楽しく知っていきましょう!

音楽に合わせて、体をストレッチする!

今井:早速ですが、介護現場の「音楽療法」とは、どのような目的で行われているのでしょうか?

根岸:介護施設を利用されている方の多くは、自分のやりたいことや好きなことを求めても、なかなかそれを実現することができません。そのような方に対してまずは、「楽しい」「嬉しい」「ほっとする」といった心地良い感情を持てる時間を作ることを目指します。その中で、個人や施設が抱えている課題を共に解決していくことが大きな目的です。 音楽の時間を生きがいや日々の楽しみにしている姿を、目の当たりにできるのはとても幸せなことで、こういう部分にやりがいを感じますね。

今井:やはり喜んでいる顔を直接見られるのは、とても嬉しいですよね。次に、音楽療法の内容について具体的に教えてください。

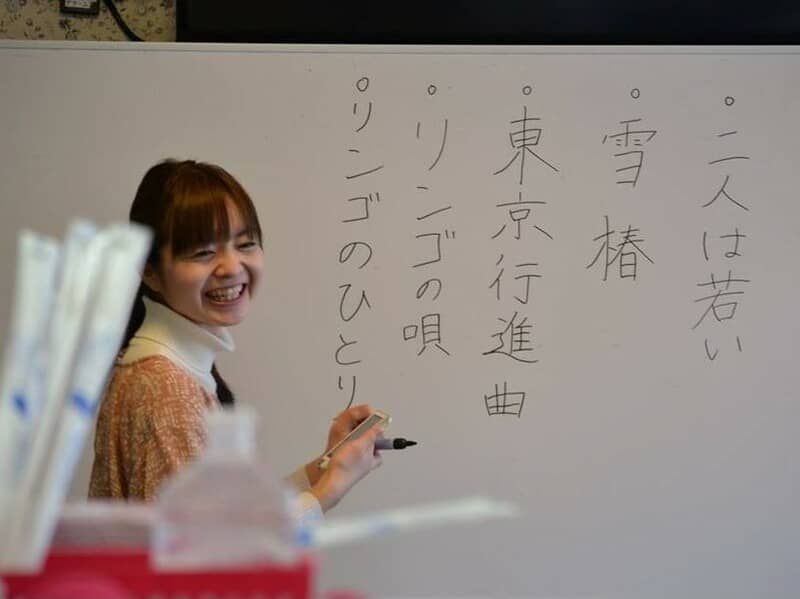

根岸:現在私が伺っている施設は特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービスの3ヵ所です。他にもさまざまな介護施設や、精神科の認知症病棟で音楽療法は行われています。私が行っているセッションは月に2回、1回45分が基本となります。ピアノ担当と進行担当という2人組で行う場合も多いですが、私は1人で行っていますね。みなさんが集まれるロビーやラウンジに電子ピアノを置き、歌詞を掲示して行います。

内容は現場によってさまざまですがメインは歌と合奏を行い、それに音楽を合わせて体操やストレッチをします。主に歌謡曲・民謡・演歌・童謡・唱歌など、参加者様世代の曲を中心に選びますが、その場でリクエストを受けて歌うこともあります。難しい場合は宿題にさせてもらうことも…(笑)。ある程度プログラムは決めていますが、その場の空気感で臨機応変に変えたりすることもあります。特に認知症の方は気分や症状の出方に波があることが多いので、最初の挨拶や雑談の時に確認して曲を変更したり、全体の流れを決めたりするんです。

伴奏する際にも歌詞の先読みをしたり原曲をそのまま弾くのではなく、テンポやキーを調整したりすることで、高齢の方でも歌いやすい工夫をしています。

今井:ただ伴奏しているだけでなく、全体の流れを考えたり歌いやすくする工夫など、参加者様が楽しい時間を過ごすための工夫がたくさん隠されているんですね!他にも音楽療法士ならではの工夫があるのでしょうか?

根岸:合奏で使う楽器もその日の参加者に合わせて選んでいます。両手で演奏する楽器は難易度が高いので、認知症が重い方ばかりの場合は片手操作できる楽器を多くしたりします。使用する楽器は、「鳴子」「鈴」「クラベス」「ウッドアゴゴ」「オーシャンドラム」「ツリーチャイム」「レインスティック」「太鼓」などですね。

要介護度1から5の方も楽しめる音楽療法

今井:介護施設で音楽療法を受けたい場合、どのような形で契約するものなのでしょうか?気になるお値段の方も…(笑)。

根岸:形態としては大きく2つに分けられます。一つは介護施設が音楽療法士と契約している場合は、その施設をご利用されている方なら誰でも参加できるという形が多いですね。費用はかからない場合と、参加された方で分担するという場合があるので、一概にいくらとは難しいです。もう一つは音楽療法士と直接契約する場合がありますが、各事業者によって金額はさまざまで1回2,000円程度ではないでしょうか。詳しくは施設担当者やケアマネージャーに聞いてみるのが一番確実です。

今井:ある程度費用がかかったとしても、毎週の楽しみとして生活にハリが出て日々楽しく過ごせるなら、とても意味のあることですよね。しかし、なぜ「音楽療法」が介護の現場に求められているのでしょうか?

根岸:音楽療法はいろんな参加の仕方ができます。そのときの参加者様の状態に合わせて、ただ座って聞いていても良いですし、もっと参加したいと思えば歌って頂いても、楽器を鳴らしても、踊ってもいい。同じ音楽療法を受けるにしてもいろんな参加の仕方があるので、要介護度に関わらず楽しむことができる。

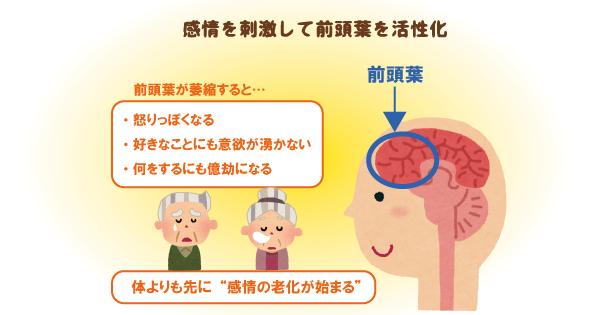

また、同じ歌でも目的に応じてさまざまな使い方ができます。脳トレとして活用したり、コミュニケーションを促進するきっかけとして使ったり、情動の発散や気分の高揚のために合奏をしたり…。そんな懐の広さが介護の現場で必要とされている理由だと思います。

今井:まさに「音楽の力」を音楽療法士さんによって最大限に発揮しているんですね。

根岸:そうですね、認知症の重い方でも音楽を聴くと歌い出せるというのは、日常茶飯事です。結構はっきりと歌われている方が多いですよ。脳血管性認知症による失語症の参加者様も普段はまったく話さないのですが、音楽が流れてくると一生懸命に口や身体を動かして表現するんです。一般の方が聞いたら歌には聞こえないかもしれませんが、想いは十分に伝わってきます。

音楽療法だからこそ聞ける 高齢者の思い出や過去の貴重な体験談

今井:音楽の時間に起こることはホントにスゴイことばかりです!

根岸:実は、こういった話は音楽療法の時間だけに限ったことではないんです。夜になるとすべての服を脱いで廊下に寝転んでしまう方がいたのですが、「音楽療法の日はそういったことがなく寝てもらえる」、という話を施設職員さんからお聞きしました。不安を強く感じる方でしたので、「いつ帰れるのか…」「ここはどこなのか…」という気持ちが、夜になると強くなってこういう行動になってしまったようです。

その方は歌が大好きで、音楽療法の時間にはとても大きな声で生き生きと歌い、楽器もはりきって演奏するなど、たくさん楽しんで不安やストレスを発散することで、夜も穏やかに過ごせているようです。

今井:「音楽の力」は普段の生活にも良い影響を与えることができそうですね。

根岸:でも、これは私の力だけで達成するのは難しいんです。介護はチームワークが重要と言われており、音楽療法も介護職員さんの協力がなしでは成り立ちません。音楽療法士は参加者様の普段の様子はわからないので、病状や家族構成、かつての職業などの基本情報や普段の様子を介護職員さんから伺って選曲やコミュニケーションなどに反映させます。

音楽療法の一つの魅力として、普段の会話では聞けないことが、音楽療法の時間を通して出てくることもあるんですよ。実は戦時中に聞いた曲なんだという話から、戦争に行っていたことがわかったり。参加者様の生活歴やどういう人生を生きてきたのかということは、残りの人生をどう過ごしたいかといったケアに関わるとても重要な情報です。こうやってお互いに情報交換していくことで、より良いケアにつなげていくことができるんです。

今井:「音楽療法士さんが来たから、あとはお願いします」という感じと思っていましたが、介護職員さんとのコミュニケーションが重要なんですね!現場の介護職員さん同士の連携を強くするキッカケとしても音楽療法は役立っているのかもしれません。

根岸:実は介護職員さんだけにとどまらないんですよ。ある認知症の男性の方は、ご夫婦揃って音楽好きで元々楽器をされていたんですが、片麻痺のため演奏できなくなりました。さらに、認知症の影響で感情をうまくコントロールできないこともあり、音楽療法中に毎回感情が入る曲をかけると目に涙をいっぱい貯めてこらえるんですが、一緒にご参加の奥さんがそっと手を添えるんですよ。『有楽町で合いましょう』を歌った後には、「二人で行ったよね」という会話が聞こえてきたりして、私もとても幸せな気持ちになりました。

今井:スゴイ感動しました…。参加者様のご家族も一緒に参加しても問題はないんですか?

根岸:私の場合は大歓迎です(笑)。ご家族も一緒に昔をなつかしんだり、共感したり、楽しんだりできる時間を通して、絆が深まるような場面を作ることができるもの「音楽の力」と言えるので、皆さんで音楽療法の時間を過ごして頂けたら嬉しいです。

音楽療法士さんを始めとして介護職員さん、そしてご家族もコミュニケーションができる場を作り、参加者様に心地良い時間を過ごしていただくというのが「音楽療法」なんですね。 次回、後編では音楽療法がなぜ「カラオケ」と違い、「音楽の力」を活用できるのかを探っていきたいと思います。

次回もお楽しみに!