皆さんこんにちは。陽だまりのnekoの夢のmaruこと井上百合枝です。

今回は「ダブルケアラー」についてお話ししていきます。

育児と介護を同時に行うダブルケアラー

皆さんは「ダブルケアラー」という言葉をご存じでしょうか。ケアラーとは「ケアをする人」という意味の言葉ですが、ダブルケアラーを直訳すると「ダブルでケアをする人」となります。これはどのような人なのでしょうか。

内閣府男女共同参画局が2016年にまとめた『育児と介護のダブルケアの実態に関する調書』によると、ダブルケアラーを「普段育児をしている者」「普段介護をしている者」とし、そのほかにもいくつかの定義を挙げています。

この調書は晩婚化や晩産化などを背景に、育児期にある者(世帯)が親の介護も同時に担う、いわゆる「ダブルケア問題」が指摘されるようになったことを受け、ダブルケアを担う者の人数(規模)、意識などの実態把握が目的として作成されました。

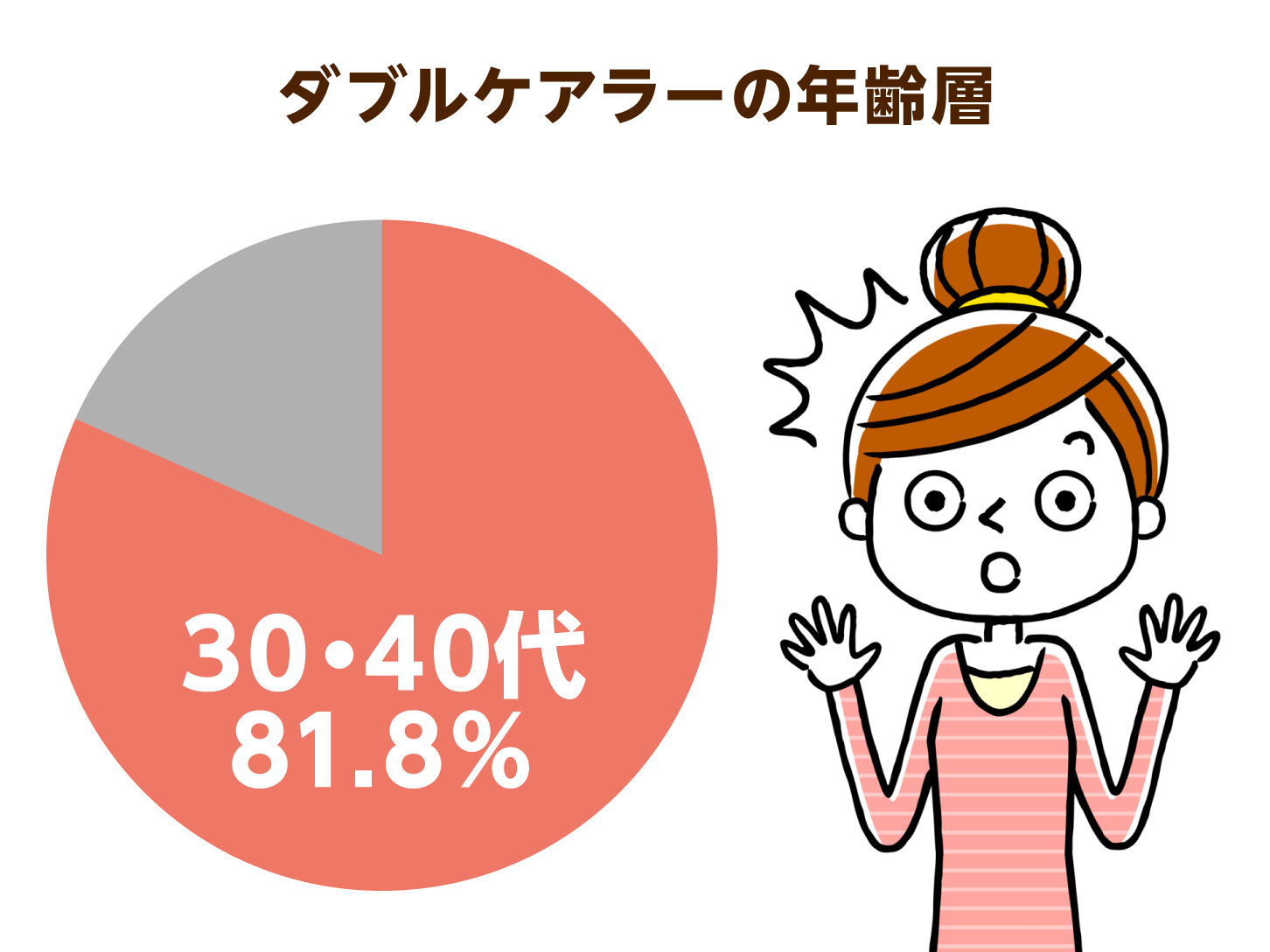

また、同書によれば、ダブルケアを行う者のうち、81.8%は30~40代。介護のみを行う人の平均年齢が58.7歳であることを考えると、ダブルケアをしている人は介護のみを行う者と比較して平均年齢が約20歳以上若いことがわかります。

さらにソニー生命保険が公表した『ダブルケアに関する調査2018』では「ダブルケア」という言葉を聞いたことがあるかを調査したところ、「ある」と回答した者が17.5%、「ない」と回答した者が82.5%という結果になりました。

また、ダブルケアで負担に感じている(いた)ことを調査した結果、「精神的にしんどい」が最も多く46.8%。次いで「体力的にしんどい(43.2%)」「経済的負担(33.5%)」「子どもの世話を十分にできない(33.5%)」「親・義理の親の世話を十分にできない(29.0%)」となっています。

このような背景を踏まえて今回は「ダブルケアラーの心理状態」について着目していきます。

ダブルケアを相談できる窓口はなく、職場からの理解も得られにくい

私はこれまでも「介護の教科書」で介護者の心理についてお話ししてきましたので、介護の大変さは伝わっていると思います。介護だけでも心身ともに疲弊して休息やリフレッシュが必要なのに、それを育児と一緒に担わなければならないことを想像したことがあるでしょうか。

私がかかわってきたダブルケアラーの第一声は、「育児と介護の両方を一度に相談できる人がいなかった」でした。これがどれだけ苦しいことか…。相談をしたいのに、相談をできる人がいないのです。

行政の相談窓口も「高齢・介護」と「児童・子育て」の窓口はわかれていて、それぞれの施策や支援も「そこからは介護で」「そこからは児童福祉で」などと十分な対応をしてもらうことができません。同じ家庭の中で育児も介護も発生していて、どちらも同じ人(家庭)が担っているのに支援は分断されているのです。それぞれの窓口や支援担当者から家族として、またケア担当者としてやるべきことを提示され、どうしたら良いのか右往左往しているようでした。

そして前述したように、ダブルケアを担っている方々は30・40代の働き盛りな世代。一般的には職場の中で一定の責任がでてくる年代です。しかし、「ダブルケア」という言葉の認知の低さから言っても、このことを理解してくれる職場や同僚は少ないと思います。この状況の中で、「今日は家族の介護があるから」「今日は子どもの用事があるから」と言っても、理解されにくいというのが現状です。

ダブルケアに対する相談窓口がないことや認知度の低さが、ダブルケアラーを苦しめる要因の1つともなっています。

育児をしている人は誰でも介護をする可能性がある

前述した調書では、子育て世代の8割が親(義理の親)の介護を担っているという側面がはっきりと表れています。子育て世代の方にとって、決して介護は他人事ではないということです。子育ての協力者であった親(義理の親)が、いつ介護を必要とするかわからない状況があるわけですね。私たちはそのことを常に認識しておかなければなりません。子育てと介護により経済的負担も大きくなり、それらが家庭をよりひっ迫させていきます。経済的負担や経済的不安が家族の心理に及ぼす影響はとても大きいのです。

事前にできる準備としてご提案したいのは、子育てと同時に介護をしなければいけない状況が発生するかもしれないことを常に念頭におき、家族・家庭の中であらかじめ役割分担や経済的な準備をしておくことです。

「育児のことは考えていたけど、実際になってみるまで介護のことを考えてみたことはなかった。親は助けてくれるものとばかり思っていた」ということもよく耳にします。

酷な話ですが、育児も介護も一度車輪が回りだすと、そう簡単には止まりません。一度走り出すと、ときには加速してやるべきことが一気に押し寄せてくることもあります。そのようなときには、冷静な判断をしたり、家族への尊敬や思いやりの気持ちを持って考えたりすることが難しくなってしまうことが多くあります。そうならないためにも、子どもを持つことを考えた際、すぐにはじまるかもしれない介護についても視野に入れて家族計画を考えておく必要があるというわけです。

社会や行政、家族が多重ケアについても考える

少子化により、私たちは一人ひとりが担うべきケアが増えています。今回は、ダブルケアラーの心理についてみてきましたが、実はこれらに加え、きょうだい・配偶者・孫・祖父母などのケアも担う「多重ケアラー」という方々もいます。そうなってくると、より事態は深刻です。筆者は、1つの家庭の中で起こるケアを一元的に捉え、社会・行政・家族がともに考え支援していく仕組みと意識づくりが必要だと考えています。