皆さんこんにちは。陽だまりのnekoの夢のmaruこと井上百合枝です。

今回は、「高齢者のうつ病」について、皆さまと考えていきたいと思います。

やる気の出ない理由がたくさんあるのが高齢者

皆さまは「高齢者の心理とはどんなものか」と聞かれたら、どのようなことを思い浮かべますか?

「頑固」や「融通が利かない」、「やさしい」、「忘れっぽい」…など、かかわりのある高齢者の日常生活を思い浮かべるとさまざまな様子が思い当たると思います。

では、次の言葉を高齢者の方が自分自身に対して言っていたのを聞いたら、あなたはどう思いますか?

「意気地がなくなったな…」

この言葉は、ある病院の退院調整看護師が「高齢者がよく言う言葉」として挙げてくれたものです。筆者自身も、ホームヘルパーとケアマネージャーをしていたときによく耳にしていました。

この言葉を聞いたとき、皆さまは「そんなの、やる気がないだけじゃない?」「やる気になればできるんじゃない?」と思うのかもしれません。実は、そのやる気が出ない理由がたくさんあるのが、高齢者の心理なのです。

老年期は失うものが多い時期

人は年を取るごとに経験していくものが変化していきます。簡単に言うと以下の通りです。

- 出生~学齢期(満6~15歳)

- 与えられ、どんどん吸収していく時期

- 青年期~壮年期

- 吸収したものを咀嚼して実生活や社会で生かしていく時期

- 老年期~

- 大切なものの数々を失っていく喪失体験の多い時期

次に、高齢者が喪失していくものの代表的な例を挙げていきます。

- 仕事(社会的地位)

- 友人・配偶者などの身近な人

- 体力

- 健康

- 住み慣れた住環境や周囲とのかかわり

- お金 など

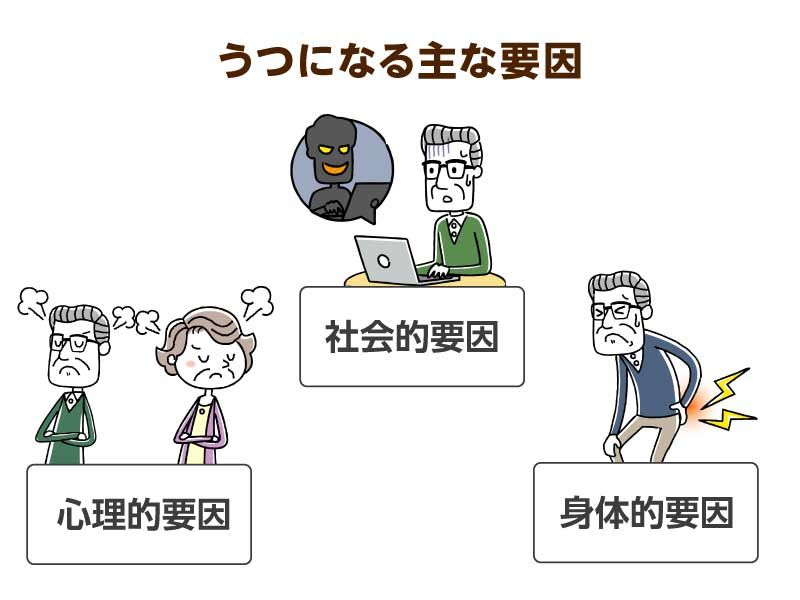

高齢者はうつの3つの要因を満たしやすい

うつになる主な要因は「心理的要因」や「社会的要因」、「身体的要因」と言われています。心理的要因とはストレス、社会的要因とは環境、身体的要因は疾病・身体機能の変化などです。これらを先に挙げた「高齢者が喪失していくもの」と照らし合わせてみてください。ほとんどすべてがこれらの要因に当てはまることがわかります。

このことからも、高齢者はとてもうつになりやすい状態であると言えますね。上記に挙げたこれらのものが、今の皆さまの生活からなくなっていったときのことを想像してみてください。筆者であれば、苦しくて仕方がありません。このように「大切なものを失う」体験を日々重ねながら、高齢者は生活しています。

高齢者にとって「喪失」とは他人事ではなく、すぐ身近にあるものなのです。デイサービスなどでは、友人の話を聞きながら「次にそうなるのは、私の番だな…」などと話す高齢者もおられます。

うつになると考えることも動くことも億劫になり、集中力の低下やもの忘れ、不眠、過眠症などの状態になります。また、腹痛や頭痛などの身体症状や、食欲低下または過食がみられることもあるのです。不安感や焦燥感、気持ちの落ち込み、罪責感もみられ、「死んでしまいたい」と思うことさえあります。

うつ病と認知症の違いは自覚があるかどうか

もの忘れや集中力の低下など一部の症状は認知症の症状と似ているところもありますが、うつと認知症の大きな違い、その症状を「本人が自覚できているかどうか」と言えるようです。しかし、認知症の方がうつ病を併発することや、うつ病から認知症に移行することもあると言われており、両者の見分けがつきにくい場合もあります。

『介護予防のための生活機能に関するマニュアル(改訂版)』(厚生労働省)によると、「高齢者の方のうつを早期に発見する方法」として以下の5つのチェック項目を挙げています。それぞれの症状が2週間ほど続いたらチェック対象です。

- 毎日の生活に充実感がない

- これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

- 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

- 自分が役にたつ人間だとは思えない

- わけもなく疲れたような感じがする

もし、かかわりのある高齢者の方の様子が「いつもと違う」と感じたら、早めに医療機関や地域包括支援センター、ケアマネージャーへの相談をお勧めします。

困ったときはかかりつけ医に相談を

とはいえ、医療機関の受診においては、たとえ専門医への受診が必要な場合でもご家族や高齢者本人に抵抗があることも多いようです。そのような場合には、まず「かかりつけ医」に相談することが1つの方法だと考えています。

例えば、腹痛や頭痛、不眠、食欲低下や動けなくなってしまった場合などは、内科や脳神経外科、整形外科などにかかわる疾病やけが、もしくは薬が関係しているケースも考えられます。

そのため、まずは高齢者本人やご家族が相談しやすい「かかりつけ医」に相談し、高齢者の方の「いつもと違う様子(いつ頃からどのような様子か)」をしっかりと説明します。すると、かかりつけ医は治療状況などを考慮・判断し、必要に応じて専門医を紹介してくれることもあるのです。

また、高齢者の方の身の環境を調整するとうつ状態が改善する場合もあります。例を挙げると「人と会う」、「外出を増やす」、「高齢者の方が家庭での役割を持つ」などです。

どのように環境を調整すれば良いのかわからない場合は、地域包括支援センターやケアマネージャーへの相談も早めにしてみましょう。早めに相談することは、受診により医師から処方された薬を 「安定的に服薬をする」ための環境調整や、「高齢者のいつもと違う様子」の早期発見にもつながります。

今回は、高齢者の心理状態とうつについてお話させていただきました。介護する皆さまの負担軽減につながれば幸いです。