皆さんこんにちは。陽だまりのnekoの夢のmaruこと井上百合枝です。今回は、「認知症」とそれに似た症状である「せん妄」との違いについて、お話しさせていただきます。

この症状はせん妄?それとも認知症?

まずは、次の2つの例を紹介します。

例1:70代男性、Aさんの場合

Aさんは娘のBさんと同居ではありませんが、車で5分ほどのところに住んでいます。Bさんは、妻の他界後から一人暮らしのAさんの元に毎日通い、食事や洗濯等の身の回りの世話をしていました。

Aさんは、Bさんに身の回りの世話をしてもらうことに大変喜んでおり、近所の方との交流も頻繁で、近隣で開かれる地域の体操教室などにもよく出かけていました。しかしある日の夕方、いつもようにBさんがAさんのところに行くと、部屋のなかの物が散乱。Aさんは落ち着かない様子でイライラしています。

娘の顔を見てもわからずに「お前は誰だ。ここは牢獄のようだ。そこにいるやつと一緒に俺を殺しにきたのだろう!」と怒鳴っています。Bさんは、「お父さん違うよ、Bだよ。ここはお父さんの家だよ」と答えましたが、Aさんはなかなか落ち着くことができません。

そのときBさんはAさんが立ち上がるのが困難な様子が確認できました。Aさんは数時間後に落ち着きを取り戻し、Bさんの顔を見て「足が痛いんだよ、いつもありがとう」と穏やかな表情を浮かべました。

例2:80代女性、Cさんの場合

Cさんは息子のDさん夫婦と同居しています。Cさんは、とても快活でテキパキと家事をこなす女性でした。しかし、3年ほど前から料理の味つけ時に分量を間違えたり、買い物に行くと同じものばかり買ってきたりしてしまうことが増えていました。

また、片づけした場所も忘れてしまうだけでなく、洗濯機を買い換えたところ、操作もなかなか覚えられませんでした。一方、Dさん夫婦が洗濯機を回して洗濯物をCさんに渡すと、洗濯物を「干す」「たたむ」といった、これまでできていたことは同様にできています。

様子が急激に変化したかどうかで症状を判断する

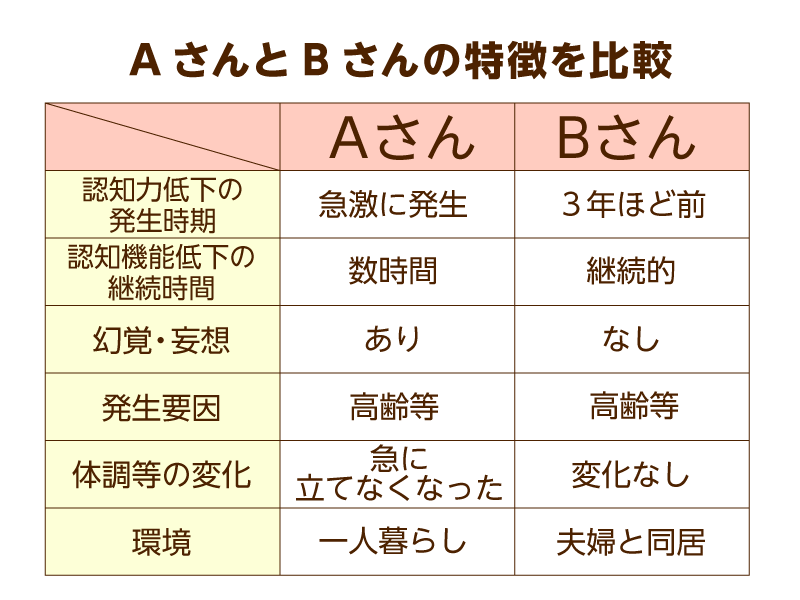

皆さんは例1と例2の違いにお気づきになったでしょうか。 どちらも、「認知力の低下」が起きている点は同じですが、そのほかの様子が異なります。ここで、AさんとBさんの特徴的な様子の違いについて、まとめてみます。

いかがでしょう。違いがおわかりになったでしょうか。一番大きな変化としては、「Aさんは急に様子が変わったのに対して、Bさんの変化はゆっくり」だというところでしょう。

せん妄は症状が急激に変化し、感情によるものが多い

Aさんのこのような状態は「せん妄」と呼ばれています。原因を特定し対処することで、認知力低下の改善を図ることが可能です。また、「せん妄」の状態は「怒りやすくなる」以外にも、 「ぼーっとしてしまう」「急に何かをする意欲がなくなる」などの場合もありますので、留意が必要です。

せん妄が発生する要因はいくつもありますが、代表的なものを挙げてみます。

- 環境の変化(入院や転居・身近な人の逝去など)

- 薬の副作用

- 体調の悪化(転倒・骨折・疾患など)

対処法としては、急な変化が起きたときには受診し、医師に相談してみてください。そのとき、下記のことが具体的にわかっていると、要因の特定につながりやすいようです。要因の特定ができれば、環境調整や服薬の調整や疾患の治療、体調管理などで状態の改善が期待できます。

- 現在飲んでいる薬とこれまでにかかった疾患

- 変化が起きた日時や場所・一緒にいた人

- 日常的な体温・食事・排泄・睡眠の様子と変化後の同状況

認知症の特徴は緩やかに様子が変化していくこと

Cさんのような状態は認知症であると考えられます。特徴としては、ゆっくりと症状が進行し、かつ一過性ではなく継続的な認知力の低下が見られるところです。

認知症の対処法としては、以下のことに留意しましょう。

- 介護者・被介護者共に気持ちの安寧を図る

- 環境等の大きな急激な変化を生じさせない

- 栄養バランスのよい食事を摂る

- 生活リズム(食事・睡眠・排泄を含む)を整える

現在は認知症の進行を遅らせるための治療もありますので、かかりつけ医や心療内科などに相談してみてください。

今回は、認知症とせん妄の違いについてお伝えしました。皆さまのお役に少しでも立てると嬉しいです。

介護者の笑顔と健康が、要介護の方の笑顔と健康を支えます。介護者の皆さまも心身ともにご自愛いただき、介護を続けてみてください。