こんにちは。介護の教科書「メンタル」担当の介護者メンタルケア協会・代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。

私の著書である「がんばらない介護」でもお伝えしていますが、介護者が頑張りすぎることで体調を崩したり、精神的に病んでしまったりしては元も子もありません。ぜひこの機会に、今自分がどの状態にあるのかを知っていただければと思います。

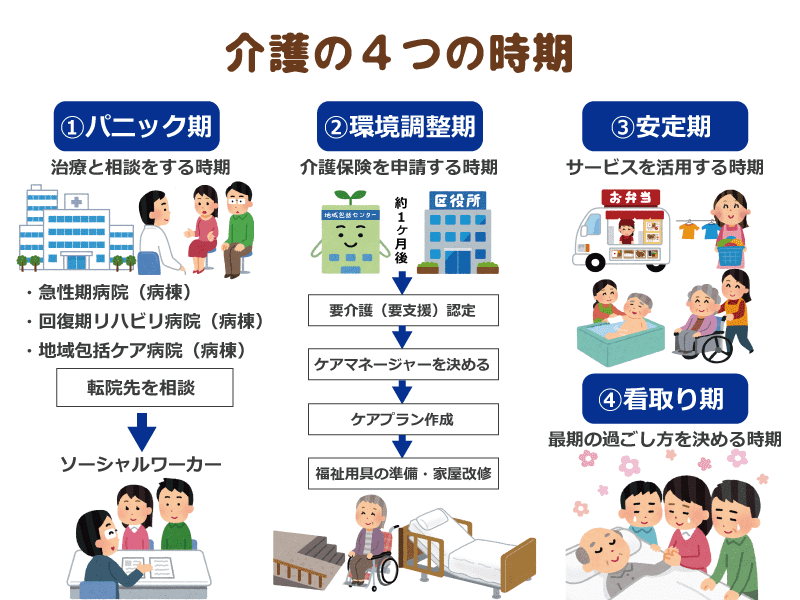

さて、前回の「まずは医療とつながること!突然の介護はパニックを引き起こす。4つの時期を心得て自分と家族を守る!」では、介護の4つの時期の特徴と介護に直面した時にどこに相談をすればいいのかをお伝えしました。

今回は、「パニック期に介護を上手に乗り切るヒントとメンタルケア」についてお話しいたします。前回もお見せした以下の「介護の時期4ステップ」を簡単に復習してから読み進めてくださいね。

パニック期にありがちなミス! 真面目な人ほど気をつけましょう!

以下は実際にあった事例です。119番が遅くなると取り返しがつかなくなってしまう可能性があります。真面目な人ほど119番が遅くなる傾向があるので気をつけましょう。

「母が突然歩けなくなった!」

「母が突然歩けなくなりました。意識はしっかりしているのですが、足を痛がって寝返りもうてません。2日間、様子を見ていたのですが、痛みがどんどんひどくなって…。どうしたらいいでしょう?」

40代・会社員の女性、Aさんから、70代のお母さまが突然歩けなくなったと相談が入りました。数日前まで家事をこなせるほど元気だったお母さまが、突然歩けなくなったというのです。

「突然歩けなくなる」、「痛みがどんどんひどくなる」など、急激な状態の変化や時間の経過と共に状態が悪化する場合は、医療的な処置や治療を必要とする状況であることを体が教えてくれているサインです。私は、Aさんにすぐに救急車を呼び、病院を受診することをすすめました。

お母さまが寝返りも打てないほどの状況では、家族の力で病院に連れて行くことは不可能ですし、痛みがどんどんひどくなる状況は緊急性が高い状態である可能性が高いからです。

しかしAさんは、「寝たきりの状態とはいえ、意識がしっかりしているのに救急車を呼んでもいいのでしょうか?」と、救急車を要請することに躊躇してしまいました。昨今の「救急車をタクシー代わりに利用したりする人が増えている」とのマスコミの報道が気になっていたようです。

Aさんのように真面目な方ほど、緊急性が高く、救急車を要請する状況にあっても「救急車を使ってもいいのか?」と不安に感てしまい、利用を躊躇することが少なくありません。Aさんも、「意識があるのでこんなことぐらいで救急車を呼ばないでください!家族で病院に連れて行ってください!」と言われるのではないかと不安だったようです。。

結果的に、Aさんのお母さまは救急車で急性期病院に搬送され、「右大腿骨転子部骨折」と診断。手術とリハビリが必要な状況であるとの診断が下されました。

Aさんことを振り返り、救急車を呼ぶのがさらに遅れていたらと思うと今でも怖くなってしまいます。このような躊躇や自己判断が医療とつながるタイミングを逃し、ご両親が寝たきりになってしまう可能性を高めてしまいます。

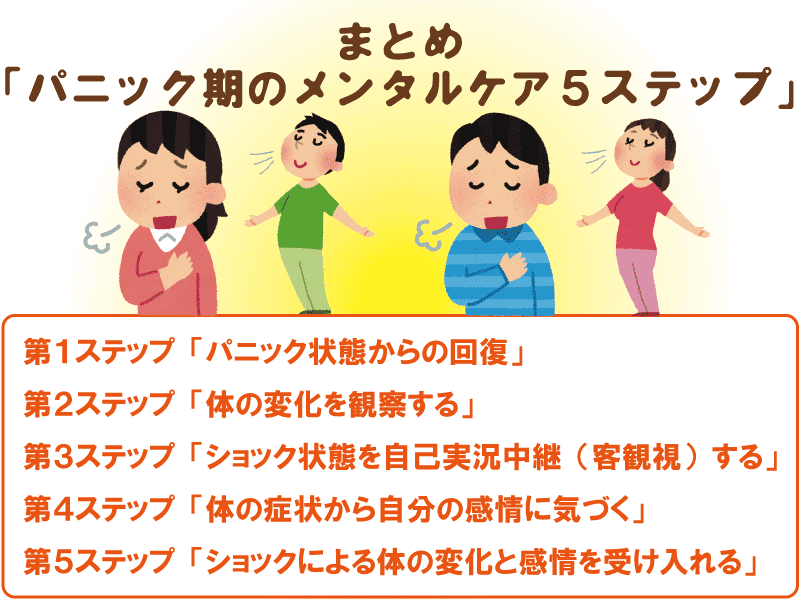

「パニック期のケア5つのステップ」

パニック期では、家族が突然ケガや病気に見舞われたことで介護者も大きなショックを受けています。しかし、自分がショックを受けていることに気づけなかったり、トラブルの対応に追われ、自分をケアすることを後回しにせざるを得ない状況が続きます。

このため、パニック期で受けたショックが落ち着いた頃、心身にさまざまな症状として出てくることがあるので気をつけましょう。

例えば、「些細なことでイライラする」、「朝起きられない」、「倦怠感が続く」、「突然動悸起こる」などです。ですからパニック期では、トラブルによって自分がどのように影響を受けているかをできるだけ早く気づくことが大切です。

- 第1ステップ「パニック状態からの回復」ゆっくりと息を吐く

- ショックを受けたとき、無理に心を落ち着かせる必要はありません。息をゆっくり吐き、呼吸のリズムを取り戻すことだけで良いので意識してみましょう。

- 第2ステップ「体の変化を観察する」

- ショックによって体に変化が起きていることに意識を向けましょう。震えや動悸が起こると不安になり、症状を抑え込みたくなりますが、無理に抑えるのではなくあるがままの状態を観察しましょう。

- 例)ドキドキしている、手が汗ばんでいる、体が震える、体が重たいなど

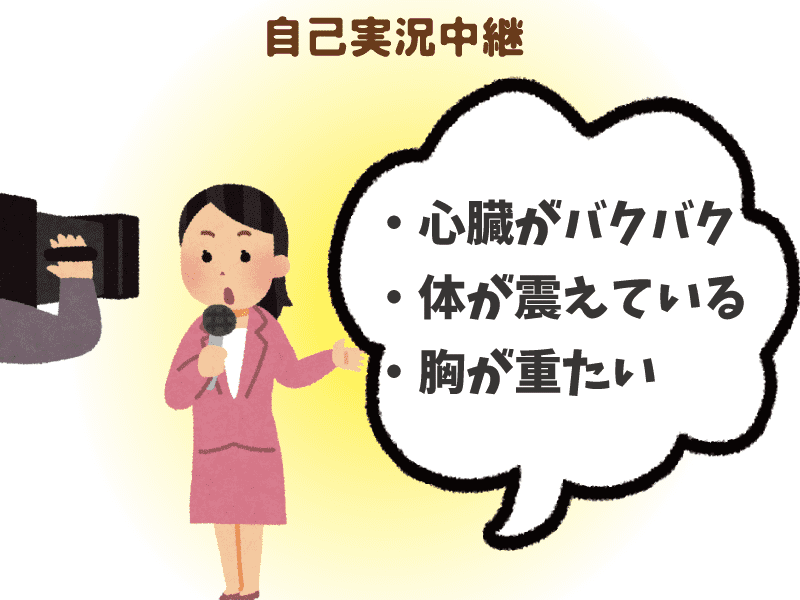

- 第3ステップ「ショック状態を自己実況中継(客観視)する」

-

- 動悸がしていたら…「今、心臓がばくばくしているな」

- 体が震えていたら…「今、体が震えているな」

- 胸が重苦しい時は…「今、胸が重たい。苦しくなっているな」

- 声に出すことで、恐れや不安で一体化している気持ちが客観視でき、不安状態が軽減していきます。

- 第4ステップ「体の症状から自分の感情に気づく」

-

- 「何がつらかったんだろう?」

- 「何にびっくりしているんだろう?」

- 「何に対して怒っているんだろう?」

- 自分へ質問をしたり、声に出したり、書き出してみましょう。

- 不安や恐れを感じている状態は、決して心地よいものではありません。このため、私たちは不安や恐れを隠そうとしたり、なかったことにしたりしてしまいます。

- しかし、不安や恐れは一時的に抑え込めても、その後により強い不安や恐れに襲われたり、心身へ大きなダメージを与える可能性があります。不安や恐怖が強く感じる時は、「いま不安なんだ。怖い!」と声に出したり、書き出したりしながら感情を外に出すことを心がけましょう。

- 第5ステップ「ショックによる体の変化と感情を受け入れる」

- ゆっくりと息を吐き、呼吸を整えます。そして「ショックを受けるほどの出来事だったのだから、不安になったり体が震えるのは自然なこと」と、自分に声かけをしましょう。

本日のまとめ

いかがでしたでしょうか。みなさんは一人で悩んだり、抱えてこんでしまったりしてはいませんか?私も21年間の介護でさまざまな辛い局面がありました。介護者のメンタルケアが疎かになってしまっては介護どころじゃないことも痛感しました。

「突然動けなくなる・痛みがどんどんひどくなる」ときには、できるだけ早期に病院を受診をしてください。自分がショックを受けていることに目を向けて、休息を取り、メンタルケアをする時間を積極的に作りましょう。

次回は「環境調整期を上手に乗り越せるヒントとメンタルケアのヒント」をお伝えします。