HOTシステム株式会社の代表取締役で、ケアコンサルタントの蜂谷英津子です。

第二回目は、多くの方が難しいと感じている、利用者さんへの「言葉づかい」についてお伝えします。

知識だけでなく介護現場の事例をご紹介しながら、分かりやすくお話ししていきますね。

相手の心に届く言葉づかい

美しい言葉は、あなたの好感度を上げるための大切な要素です。「言葉づかいは心づかい」と言われ、あなたのイメージを左右します。また、言葉の使い方によっては、相手を労わったり、幸せにしたりすることができる反面、相手を傷つけたり、苦しめたりすることがあります。

一度口に出した言葉は元には戻りません。「一言の重み」を考えて、相手に対する「言葉での気配り」を忘れずにしましょう。

「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。この言葉は、どんなに親しい仲であっても最低限、“相手を敬う気持ち”を表現することが大切だという意味です。

事業所の顔として利用者様やご家族、一緒に働く人を不快にさせない言葉づかいを身につけましょう。

相手の立場を考えて言葉を選びましょう

思いついた言葉をストレートに口に出して伝えるのではなく、その言葉を伝えたとき、相手がどのような気持ちになるかを考えて話しましょう。

利用者があまり人前で言われたくない言葉は、他の利用者に聞こえる場所では使わない心配りが必要です。

例えば、職員がおむつ交換をしたいとき、周りの利用者にも聞こえるような大きな声で「おしっこ、出た?」「そろそろ、おむつ交換しようか?」と伝えていませんか?

そうではなく、利用者に近づき、適度な大きさの声で「トイレにご案内しましょうか?」「お部屋に戻りましょうか?」などと伝えて、介助をしましょう。

利用者のプライドを傷つけない伝え方をしましょう

利用者から「トイレに行きたいのだけれども」と言われた場合、職員が「はい、トイレに連れて行ってあげますよ」と答えたら、利用者はどのような気持ちになると思いますか?

「~してあげる」という表現から、"世話をしてあげている"という介護職員の上から目線のニュアンスが、利用者に伝わってしまうかもしれません。

また、このような言い方をすることで、利用者が「誰かの世話を受けなければ、自分では何もできない…」という気持ちになり、プライドを傷つけてしまう可能性があります。

このような場合は「トイレにご案内します」「トイレにご一緒させていただきます」と伝えれば、利用者への敬いの気持ちが伝わり、利用者は前向きな気持ちになることができるのではないでしょうか。

利用者のプライドを傷つける言葉は使わないよう心掛けましょう。

家族のプライドにも配慮しましょう

同じ名字の利用者が施設内に2人以上いる場合は、混同しないように下の名前で呼ぶことがよくあります。

そのため、ある施設ではすべての職員が、利用者本人から了承を得て「幸子さん(仮名)」と下の名前で呼んでいました。

しかし、この利用者の娘さんが訪問したとき、「幸子さん」と母親が呼ばれる様子を見て、「すべての職員さんが、母のことを幸子さんと下の名前で呼んでいるのを聞いて、大変不愉快だった。○○様と名字で呼んで欲しい」というクレームがありました。

利用者本人は「いいわよ!」と了承してくださったので、介護施設の職員は問題ないと下の名前で呼んでいましたが、家族の思いは必ずしも利用者と同じではなかったのです。

「さん」「さま」といった敬称が複数ある日本では、呼び方に敬意をこめることを大切にしています。

“利用者が施設の職員に大切にされているか”と家族が心配していることを意識し、安心してもらえる対応を心がけましょう。

呼び方は本人だけでなく、家族にも確認をとり、利用者一人ひとりの生活歴や過去の環境を考慮して、対応することが重要です。

表情やジェスチャーを活かして伝えましょう

介護職員の方から認知症の利用者に対する言葉づかいとして、次のような意見をよく耳にします。

「丁寧な言葉づかいで声がけをしても理解してもらえないため、短く、簡潔に、『立って』『座って』と言うことで、相手に確実に伝えることができます」

しかし、それは本当でしょうか。

もし「立って」という言葉が理解できるのであれば、「立てますか?」という言葉も理解できるように思われます。

重要なのは、認知症の方に理解してもらうための工夫として「立って」「座って」を使っているということですが、命令口調になってしまい、大切にしていないように受け取られる可能性があります。

そのため、「立てますか?」という言葉を伝えても認知症の利用者が理解できない場合は、言葉を短くするのではなく、言葉の意味が理解できるようなジェスチャーを付け加えるといった工夫をすることが重要です。

声かけの工夫方法の手順としては、尊敬語や謙譲語で礼儀正しく丁重に行い、何回か声をかけても利用者様が理解できていないように感じた場合は、丁寧語を活用して短い言葉で、分かりやすく伝えましょう。

そのとき、表情やジェスチャーも一緒につけます。

例えば、椅子を手で指し、アイコンタクトをしながら利用者の視線が椅子の方に向くように誘導します。そこで「座りますか?」と声をかけると、効果的です。

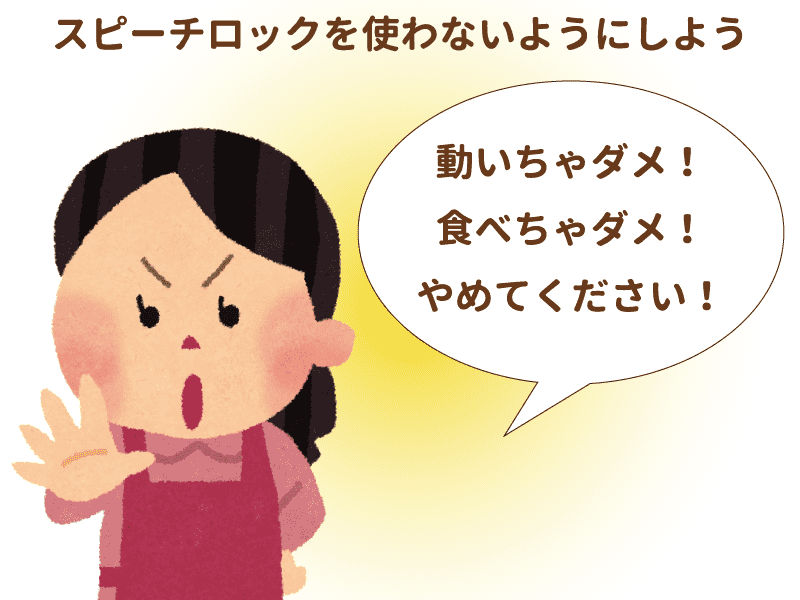

スピーチロックに気を付けましょう

スピーチロックとは、利用者の行動を抑制あるいは制限するような声かけのことです。利用者の人格や尊厳を否定するような言葉は使わないようにしましょう。

スピーチロックの例

- 「立っちゃダメ!」

- 「座っちゃダメ!」

- 「動いちゃダメ!

- 「食べちゃダメ!」

- 「そんなこと、やめてください!」

- 「なんで、そんなことをするの!」

上記のような言葉はなるべく使わず、「どうかなさいましたか?」と優しく声をかけ、どうしてそのような行動をしなければならなかったのか、原因を探る努力をしましょう。

クッション言葉を適切に使いましょう

人から伝言を頼まれたとき、「○○さんに伝えてください」と言われたら、命令されているように感じませんか?

このようなときは「お手数をおかけいたしますが、○○さんに伝えていただけませんか?」と言われれば、相手の自分に対する気配りを感じることができ、気分よく引き受けることができます。

「お手数をおかけいたしますが」といった表現をクッション言葉と言います。

お願いやお断りをするとき、クッション言葉をつけることで相手に対する印象を和らげることができます。

また、お願いや断りの言葉を「~いただけませんか?」と依頼形にして伝えることで、雰囲気を柔らかくして、相手が受け入れ易くなります。

状況に応じた使い分けをしましょう

クッション言葉は、その時々の状況に応じて使い分けると、より一層気づかいの気持ちが伝わります。シーンに応じた使い分けの例を挙げてみました。

クッション言葉を相手や状況に応じて上手に使い分けることで、相手が受け入れやすくなるだけではなく、自分の相手への気持ちを的確に伝えることができます。

| 状況 | クッション言葉 |

|---|---|

| 頼みごとをするとき | 「恐れ入りますが」「恐縮でございますが」「お手数をおかけいたしますが」 「ご面倒をおかけいたしますが」「折り入ってお願いがあるのですが」 「ぶしつけなお願いではありますが」 |

| 質問するとき | 失礼ですが」「よろしければ」「お差しつかえなければ」 「つかぬことを伺いますが」「おたずねしたいことがあるのですが」 |

| 依頼を断るとき | 「あいにくですが」「申し訳ございませんが」「心苦しいのですが」 「せっかくですが」「お役に立てずに残念ですが」 「お力になれずに申し訳ございません」 |

| 苦情を言うとき | 「失礼かもしれませんが」「申し訳ありませんが」 「大変申し上げにくいことなのですが」「厳しいことを言うようですが」 |

最後に一言

介護の現場は忙しく、なかなか言葉遣いに気を回せない…といったこともあると思います。

ただ、介護は利用者さんとのコミュニーケーションそのものであり、言葉の使い方はその基礎となります。

ご自身のスキルアップの一つとして、少しずつ取り組んでみてくださいね。

次回は言葉づかいで一番難しい「敬語の適切な使い方」について分かりやすくお伝えしたいと思います。