動脈硬化とは、厚労省が情報を提供する「e-ヘルスネット」によると、動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態を指すとあり、この状態になると、命にかかわる重大な疾患を招く可能性があります。

そこで、今回は動脈硬化を予防する食習慣の改善ポイントについて解説いたします。

動脈硬化のメカニズム

動脈は、心臓から送り出される血液を全身に運び、酸素や栄養素を運ぶ重要な役割を担う血管です。通常は弾力性があってしなやかですが、老化やさまざまな危険因子によって厚く、硬くなったのが動脈硬化です。動脈硬化にはいくつか種類があります。

- 【粥状動脈硬化(アテローム動脈硬化)】

- 動脈の内膜に血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)などが沈着して、ドロドロの粥状物質(プラーク)となり血管が狭くなって狭心症が起こります。大動脈など比較的太い動脈に粥腫ができます。さらに、柔らかいプラークが破綻して血栓ができると、血管が詰まって心臓に負担がかかるため、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こします。

- 【細動脈硬化】

- 主に、脳や腎臓の中の細い動脈が硬化してしまうことをいいます。加齢や高血圧が原因で起こり、進行すると血管が破裂して脳出血に至る恐れがあります。

- 【中膜硬化(メンケルベルグ型硬化)】

- 動脈の中膜にカルシウムがたまって硬くなることを指します。

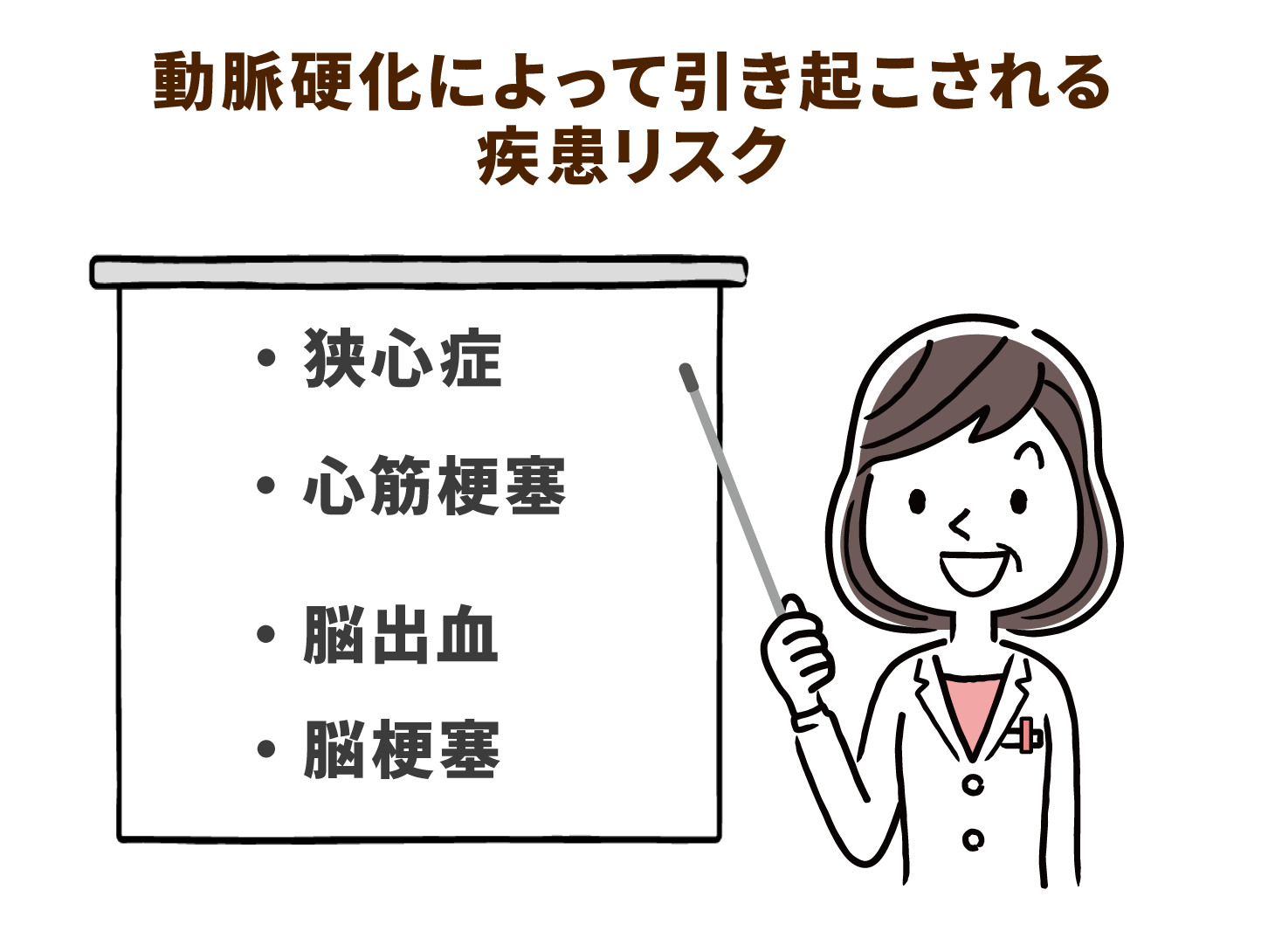

動脈硬化によって引き起こされる病気

動脈硬化を放っておくと、以下のような病気を引き起こす恐れがあります。

- 心臓の栄養血管である冠動脈が狭くなって起こる「狭心症」

- 心臓の血管が詰まることで起こる「心筋梗塞」

- 脳の血管が破れることで起こる「脳出血」

- 脳の血管が詰まることで起こる「脳梗塞」

いずれも命に影響を及ぼす危険のある病気です。ほかにも、足の血管が狭くなったり詰まると「閉塞性動脈硬化症」という病気を引き起こし、歩くと足が痛んだり、ひどくなると足先が腐ってしまうこともあります。

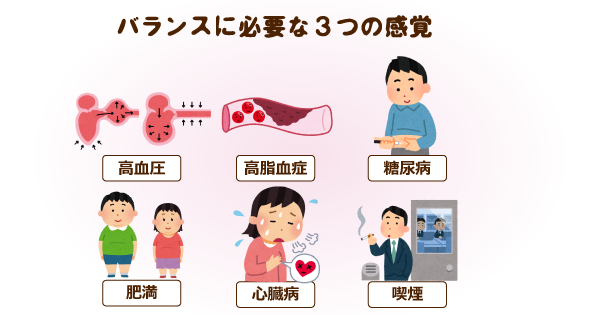

日頃の食生活で気をつけるポイント

動脈硬化が起こりやすくなる要因(危険因子)としては、高血圧・喫煙・糖尿病・脂質異常症(高脂血症)・肥満などがあります。これらの危険因子は、それぞれ単独でも動脈硬化を進行させますが、危険因子が重なると、それぞれの程度が低くても動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中の危険が高まることがわかっています。

日本動脈硬化学会の脂質異常症診療ガイドによると、動脈硬化性疾患の予防には生活習慣の改善が根幹になるとの記載があります。それぞれの危険因子の改善点をご紹介します。

動脈硬化を予防する食習慣改善のポイント

- 高血圧の改善

- 高血圧の原因といえば、「塩分の摂りすぎ」が思い浮かぶ方も多いと思いますが、そのほかにも喫煙や肥満、カリウムの摂取が少ないなど、さまざまな原因があります。塩を含む食品をよく食べることが原因の方の工夫するポイントとしては、「麺類や汁物が好きな人は汁は残すように気をつける」「漬け物などにしょう油をかけないで食べる」「はんぺんやハム、ベーコンなどはなるべく控える」といったことを心がけてください。

- 糖尿病の予防・悪化防止

- 糖尿病の食事は、人によって対応が異なります。ご自分の生活習慣を振り返り、主治医から指示された改善事項を継続できるように気をつけてください。糖尿病は食生活にも大きく関わってくるので、ご自分が気をつけるべきポイントを押さえておきましょう。例えば、「ご飯類、パン類、糖質の多い間食を食べる頻度が多い」「お酒をたくさん飲む日が多い」といった習慣があれば、注意が必要です。

- 脂質異常症が心配な方

- 中性脂肪が高い方は糖質(ご飯・パン・麺・アルコール)の摂りすぎに注意しましょう。コレステロールが高い方は、血中のコレステロールを上げる働きがある「飽和脂肪酸」の摂りすぎに注意しましょう。飽和脂肪酸は肉の脂身や鶏の皮バターやラード、高脂肪のクリームなどに多く含まれています。このような食品をよく食べている方は、注意が必要です。また、自分にあった継続できる運動を心がけましょう。運動については、かかりつけの病院で相談したうえで、体調に合った運動量を継続することをおすすめします。

また、肥満の方は自分にあった体格指数(BMI)を参考に減量することが大切です。BMI(体重(kg)÷[身長(m)×身長(m)])が、24.9kg/㎡以下になるように、体重を調整しましょう。活動量よりも食べ物からのエネルギー摂取量が多い日が続くと体重が増えてしまいます。ご自分の毎日の食生活を振り返ってみて、どの食品なら減らせるかを考えてみてください。無理なダイエットは続きにくいので、毎日継続できそうなことから、コツコツはじめていきましょう。

動脈硬化の対策として何をすればいいのわからない場合は、かかりつけ病院の栄養士に相談すると自分に合った方法を教えてもらえます。動脈硬化を予防することは、生活習慣病の予防にもつながります。ご自分の体調を振り返り、実行すべきことに気づいて、それを継続することが大切です。