高齢者の預金管理は、本人やその家族にとって重要な課題となっています。特に、銀行での預金引き出しの制限は、多くの方が直面する問題の一つです。なぜ高齢者の預金引き出しが制限されるのでしょうか。そして、どのように対応すればよいのでしょうか。この記事では、その理由と具体的な対策について詳しく解説します。

高齢者の預金管理の現状と課題

まずは、高齢者の預金事情について見ていきましょう。

高齢者世帯の平均預金額と管理の実態

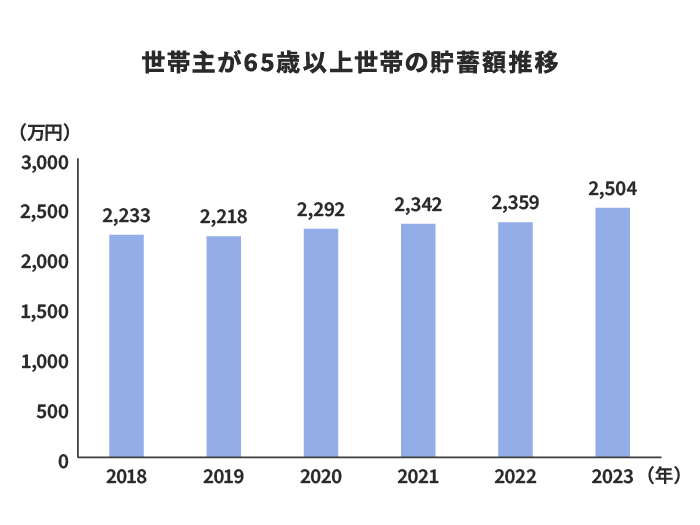

総務省の「家計調査報告貯蓄・負債編」によると、世帯主が65歳以上の世帯の平均貯蓄額は2,500万円以上となっています。具体的には、世帯主が65歳以上の世帯の約3分の1が2,500万円以上の貯蓄を保有しています。

この数字は、全体の平均貯蓄額1904万円を大きく上回っています。65歳以上の世帯は、長年の貯蓄や退職金などにより、比較的高額の金融資産を保有している傾向が見られます。

ただし、この数字は平均値であり、貯蓄がほとんどない世帯も存在しているなど貯蓄額には大きな格差があることに注意が必要です。

いずれにしても、これ以降働くことのない高齢者にとって、預金は生命線とも言えるものです。

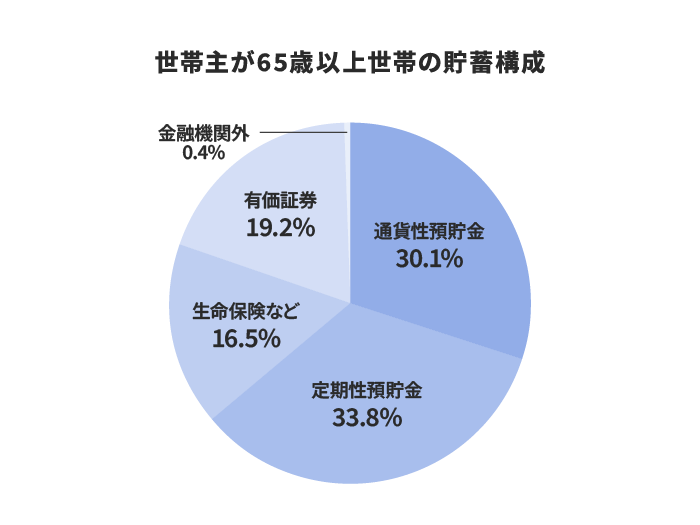

高齢者世帯の資産構成は「現金・預金」が6割

高齢者世帯の資産構成にも特徴があります。総務省の家計調査報告によると、65歳以上の世帯の金融資産のうち、約60%が「現金・預金」で占められています。これは、若い世代と比較して非常に高い割合です。

高齢者は安全性を重視するあまり、資産の大部分を現金・預金で保有している傾向があるようです。

この「現金・預金」への偏重が、高齢者の預金管理をより重要なものにしていると言えるでしょう。

高齢者の預金引き出しが制限される理由

では、なぜ高齢者の預金引き出しが制限されるのでしょうか。その主な理由を詳しく見ていきましょう。

認知症リスクへの対応

銀行が高齢者の預金引き出しに制限をかける最も大きな理由は、認知症のリスクです。厚生労働省の「認知症施策推進大綱」によると、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。これは約700万人に相当し、2012年の約462万人から大幅に増加すると見込まれています。

また、2030年には、認知症患者が持つ金融資産額は215兆円になるという試算があります。これは日本の金融資産の実に1割に当たる数字です。

ですが、認知症になると、適切な金銭管理が難しくなり、以下のようなリスクが高まります。

- 不適切な支出:必要のないものを大量に購入したり、同じものを繰り返し購入したりする可能性があります。例えば、高額な健康食品を毎月大量に購入してしまうケースがあります。

- 預金の忘失:預金の存在自体を忘れてしまい、適切に管理できなくなる可能性があります。通帳を紛失したり、口座の存在を忘れたりすることがあります。

- 詐欺被害の増加:判断力の低下により、詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高まります。特殊詐欺の被害者の約80%が65歳以上の高齢者であるというデータもあります。

- 金銭感覚の喪失:お金の価値や重要性を適切に認識できなくなり、高額の現金を自宅に放置したり、逆に必要な支出を控えすぎたりすることがあります。

- 家族や他人による不正利用:認知症により判断力が低下した高齢者の預金を、家族や介護者が不正に利用するケースも報告されています。

これらのリスクは、高齢者が多額の金融資産を保有しているからこそ、より深刻な問題となります。例えば、平均貯蓄額が2,414万円ある世帯で、その大半を詐欺被害で失ってしまったら、その後の生活に大きな影響を与えるでしょう。

このような事態を防ぐため、銀行は高齢者の預金引き出しに慎重になっているのです。

金融機関の社会的責任

金融機関には、顧客の資産を守る社会的責任があります。高齢者の預金が不当に引き出されたり、詐欺被害に遭ったりした場合、金融機関にも責任が問われる可能性があります。

金融庁の「高齢顧客に対する金融商品の販売に係るトラブルの未然防止について」という通達では、高齢者との取引における留意事項が示されています。例えば、75歳以上の顧客に対しては、投資信託等のリスク性商品の販売・勧誘を原則として行わないことや、例外的に販売・勧誘を行う場合は、役席者による承認、家族等の同席、複数の担当者による対応などの条件を設けることが求められています。

また、日本弁護士連合会は、「高齢者の消費者被害の予防と救済のための対応策」という意見書の中で、金融機関に対して、「高齢者の財産管理に関する相談窓口の設置」や「高齢者の取引に関する従業員教育の徹底」などを求めています。

こうした社会的要請に応えるため、金融機関は高齢者の預金管理に特に注意を払い、必要に応じて引き出しに制限をかけることがあるのです。

法的要請への対応

金融庁は、高齢者の金融取引の安全を確保するためのガイドラインを策定しています。このガイドラインに基づき、金融機関は高齢者の取引に関して特別な配慮を行うことが求められています。

例えば、75歳以上の高齢者に対しては、投資信託などのリスク性商品の販売時に、家族の同席を求めたり、役席者の承認を得たりするなどの対応が求められています。

また、2018年に施行された改正銀行法では、銀行に対して、顧客の利益を害することのないよう、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的に照らして適切な情報の提供を行うことが義務付けられました。これは、高齢者を含む全ての顧客に対する適合性原則の徹底を求めるものです。

さらに、2020年に施行された改正民法では、認知症などにより判断能力が不十分な人が締結した契約を取り消すことができる制度(意思無能力者の法律行為の無効)が明文化されました。これにより、認知症の高齢者が行った不適切な金融取引を事後的に取り消すことが可能になりました。

こうした法的要請に対応するため、金融機関は高齢者との取引により慎重になっているのです。預金引き出しの制限も、このような法的要請に沿った対応の一環と言えるでしょう。

高齢者の預金引き出し制限の実態

では、実際にどのような制限が行われているのでしょうか。具体的な事例を交えながら見ていきましょう。

ATMでの引き出し制限

多くの金融機関では、一定の年齢(例えば70歳以上)になると、ATMでの1日あたりの引き出し限度額が自動的に引き下げられます。これは、不正引き出しや詐欺被害を防ぐための措置です。

例えば、70歳未満の顧客の1日の引き出し限度額が50万円なのに対し、70歳以上の顧客は20万円に設定されている、といった具合です。

こうした制限は、高齢者の安全を守る一方で、不便を感じさせる可能性もあります。例えば、急な出費や旅行などで多額の現金が必要になった場合に支障をきたす可能性があります。

また、こうした制限が設けられていることを知らない高齢者も多く、ATMで引き出しができずに困惑するケースも報告されています。

窓口での本人確認の厳格化

銀行窓口での取引の際、高齢者に対してはより厳格な本人確認が行われることがあります。例えば、通帳と印鑑に加えて、運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き身分証明書の提示を求められることがあります。

これは、なりすまし詐欺などを防ぐための措置ですが、高齢者にとっては手続きが煩雑に感じられる可能性があります。

例えば、ある銀行では、70歳以上の顧客が10万円以上の預金を引き出す場合、必ず写真付き身分証明書の提示を求めています。加えて、取引の目的や資金の使途についての詳細な聞き取りを行っています。

こうした厳格な本人確認は、高齢者を守るためのものですが、一方で「高齢者扱いされて不快」「プライバシーを侵害される」といった不満の声も聞かれます。

大口取引時の確認強化

高額の引き出しや解約を行う場合、金融機関は取引の目的や資金の使途について詳細な確認を行うことがあります。場合によっては、家族の同席を求められることもあります。

例えば、1,000万円以上の引き出しを行う場合、使途の確認や家族への連絡が行われるケースがあります。これは、高齢者の平均貯蓄額が高額であることを考えると、重要な保護措置と言えるでしょう。

こうした対応は、詐欺被害や不適切な資金流出を防ぐ効果がある一方で、「自分のお金なのに自由に使えない」「家族に知られたくない取引ができない」といった不満を引き起こす可能性もあります。

インターネットバンキングの利用制限

多くの金融機関では、高齢者のインターネットバンキングの利用に制限を設けています。これは、オンライン詐欺やフィッシング詐欺などのリスクから高齢者を守るためです。

ただし、高齢者のデジタルリテラシーには大きな個人差がありますし、足腰の悪い高齢者にとっては生活費の管理を家で行いたいという要望もあるでしょう。

高齢者の預金引き出し制限への対応策

預金引き出しの制限は、高齢者本人や家族にとって不便を感じることもあるでしょう。しかし、この制限は高齢者の財産を守るための重要な措置でもあります。ここでは、その対応策について詳しく説明していきます。

事前の情報共有と準備

高齢になる前から、家族間で預金管理について話し合っておくことが重要です。

具体的な方法として、「家族資産管理ノート」の作成がおすすめです。このノートには、銀行口座の一覧、保険契約の詳細、不動産の所有状況、有価証券の保有状況、定期的な収入源や支出などの情報を記載します。このノートを定期的に更新し、保管場所を家族で共有しておくことで、緊急時にも適切な対応が可能になります。

また、定期的な引き出しが必要な場合は、計画を立てて銀行に相談しておくことも大切です。例えば、毎月の生活費として一定額を引き出す予定があることを事前に伝えておくなどの対策を取ることで、急な高額引き出しの際の混乱を避けることができます。

さらに、信頼できる家族を代理人として指定しておくことで、緊急時の対応がスムーズになります。特に、単身高齢者の場合、この対策は重要です。代理人の指定は銀行窓口で行い、複数の信頼できる家族を指定しておくことをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーの佐藤智春氏は、「事前の情報共有と準備は、将来の不測の事態に備える上で極めて重要」と強調します。「特に、認知症のリスクが高まる75歳を目安に、こうした準備を整えておくことをおすすめします」と助言しています。

金融機関のサービス活用

多くの金融機関では、高齢者向けの特別なサービスを提供しています。これらのサービスを上手に活用することで、安全かつ便利な預金管理が可能になります。

代理人カードは、家族が代理で引き出しを行えるカードを発行するサービスです。これにより、高齢者本人が銀行に行けない場合でも、必要な引き出しが可能になります。ただし、発行には本人の同意が必要で、通常は引き出し限度額が本人のカードより低く設定されています。

見守りサービスは、一定額以上の引き出しがあった場合に家族に通知が行くサービスです。平均貯蓄額が高額である現状では、このサービスは詐欺被害の早期発見に役立ちます。プライバシーの観点から本人の同意が必要ですが、有効に活用することで、不正な引き出しを防ぐことができます。

家族同席サービスは、大口取引の際に家族の同席を求めるサービスです。これにより、不適切な取引を未然に防ぐことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重しつつ、適切な範囲で同席することが大切です。

認知症サポートサービスは、認知症の人やその家族向けの特別なサポートサービスです。認知症の人専用の相談窓口や、簡易な手続きサービスなどが用意されています。

これらのサービスを活用する際は、高齢者本人の意思を尊重しつつ、家族全体で相談して決めることが大切です。また、定期的にサービスの利用状況を確認し、必要に応じて見直すことも重要です。

法的制度の利用

より確実な預金管理を行いたい場合は、法的制度の利用を検討することをおすすめします。主な制度には、任意後見制度、成年後見制度、家族信託があります。

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。認知症になる前に指定できるため、本人の意思を尊重した財産管理が可能です。公証役場での公正証書作成や、法務局での任意後見契約の登記などの手続きが必要です。

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した人のために、裁判所が後見人を選任する制度です。認知症が進行してしまった場合でも、適切な財産管理が可能になります。家庭裁判所への申し立てや審理を経て、後見人が選任されます。

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を委託する仕組みです。柔軟な財産管理が可能で、認知症になっても継続して預金管理ができます。契約の自由度が高く、裁判所の関与がないのが特徴です。

これらの制度を利用することで、認知症になった場合でも適切な預金管理が可能になります。