みなさん、こんにちは。千葉県の地域包括支援センターで社会福祉士として働く藤野です。

認知症の方は、途中で出かけた目的を忘れたり、道がわからなくなったり、せん妄などの状態により“徘徊”しやすい傾向にあります。

認知症が原因で行方不明となり、警察に届けが出された方の数が、2016年の時点で1万5,432人にものぼっていたことがわかっています。

そのなかで自力帰宅、または家族が発見したケースは32.3%、死亡した状態で発見されたケースは3.1%でした(出典:日本経済新聞)。

つまり、本人やご家族だけで認知症の方を発見するのは困難であり、かつ、認知症の方が徘徊してしまう問題は、命にかかわるということなのです。

今回は認知症による行方不明者について、ご家族は“万が一”のときどうしたら良いのか、さらに地域の協力体制についてもお話していきます。

日本の認知症による徘徊の実態

年間1万5,000人の行方不明者と聞いて、みなさんはどう感じられますか?

「自分の身の周りで、そんな話聞いたことないよ」「自分の身内に認知症の人が居ないからピンとこないな…」などと考えたかもしれません。

しかし、起こりそうもない“悲劇”も、数字として見てみると身近なところで起きている“現実”であることがわかります。

| エリア | 2016年人口 | 行方不明の届け出数 |

|---|---|---|

| 日本 | 1億2,502万252人 | 1万5,432人 |

| 大阪府 | 867万2,000人 | 1,830人 |

つまり、割合としては1年間に約8,000人に1人の方が、認知症により行方不明になっていることになります。

- 平均1日で27人が行方不明に

-

年間8,000人ということは、日本では平均すると1日27人ほどの行方不明者が発生しています。

大阪府だと、年間1,830人の行方不明者がいるという数字から、平均で1日5人ほどが行方不明になっていることがわかります。

地域によっては見守りが難しいのも現実

認知症の方が行方不明になり、亡くなってしまう…そんな事態が生まれないためにも、やはり地域のネットワークが大切だと思います。

とはいえ、地域連携には難関が多いのも事実。

私が勤務しているエリアは高齢化率44%。市内の面積の70%は山間部から海岸地帯、線路、交通量の多い国道があります。

それはつまり、徘徊する認知症の方にとって非常にリスクの高いエリアであるとも言えます。

山間部ともなれば家と家との間隔も広くなり、住人同士の動向がわかりにくいうえ、若い世代は日中、働きに出ていて不在のことが多くあります。

自宅からいなくなってしまった認知症の方の動向を知るために、付近の住民宅を5軒回って5軒とも不在…なんてこともありました。

そんな状況で「地域のネットワークが大切」なんて言ったってダメじゃん…。

そうなんです!特に過疎地域においては、非常事態に機能する地域ネットワークの確保って、とても課題が多いシステムだと私自身も考えています。

でも、日ごろからネットワークを構築し続けることで、何とか回避できることもあると思うんです。

- 過疎地域はより力を入れる必要がある

-

過疎化地域は何かと不利な要因が多くあります。

だからこそ、あきらめずに地域で使えるツールや体制を、住民が周知し活用していきましょう。

私たちの地域包括支援センターでは、認知症サポーター養成講座や、地域ケア推進会議などの場面を活用して、認知症徘徊が地域で発生したときに取るべき対応について周知を行っています。

過疎地域では、これから急速に高齢化が進むこともあり得るからこそ、今からできることを始めることが大切なのです。

家族と地域住民がまず行うべきこと

私たちの市の3つの包括は、「高齢者の犯罪被害防止のための協定」を警察署と締結し、犯罪被害をはじめ認知症対象者の動向についても日々連携をとっています。

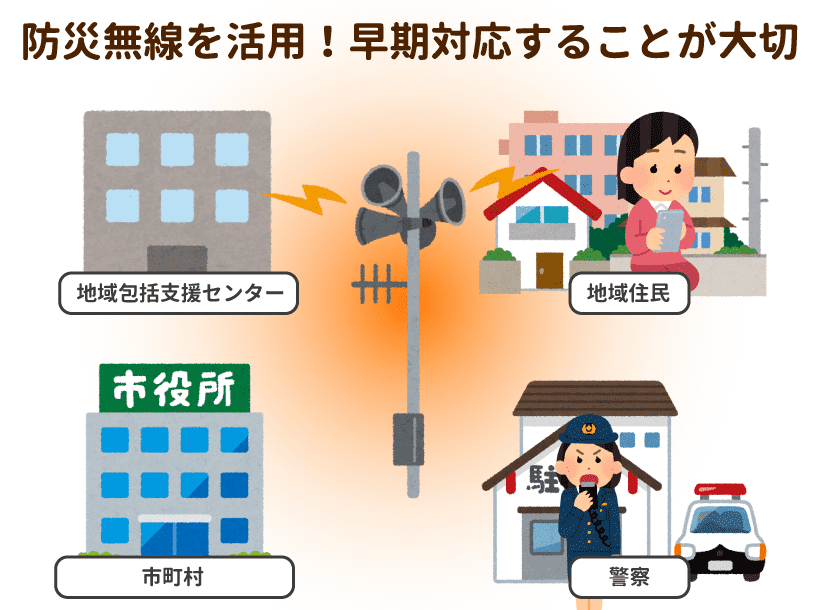

警察署から常々言われていることが、「徘徊が発生した際は早めに防災無線を使用し、地域に緊急事態の情報を伝えること」です。

いざという時、家族はすぐに防災無線の活用を

防災無線とは、人命にかかわる情報を住民に拡散するもの。

みなさんがイメージしやすいのは、大雨や地震などの災害時に注意喚起をしている、屋外の拡声器かもしれませんね。

この防災無線の使用は家族の同意が必要なのですが、世間体を気にしてしまい、活用しない家族や親族もいます。

しかし、この場合は地域住民だけで夜遅くまで捜索し、どうしようもなくなってから警察に通報、防災無線の活用…という流れになることが多いそうです。

夜遅くなってからの捜索は発見を困難にしますし、捜索者が怪我をするなどの二次災害が発生するリスクも高くなってしまいます。

認知症の高齢者が長い時間、徘徊をすることで夏季であれば熱中症、冬季であれば地域によっては凍死…などの事態も想定されます。

高齢で身体が強くない方の生命の安全を確保するためには、早期発見が肝心なのです。

通報や防災無線のあと、「思いのほか近くで見つかった」「すぐに見つかった」ということがあっても良いので、使える手段はフルに使いましょう。

その方が、結局は高齢者やご家族、地域住民にとってメリットが大きいのです。

地域包括支援センターでは、そういった警察の意向を地域住民に伝え周知しています。

そのような活動を続けるなか、地域ケア推進会議において「家族だけで抱え込まないで、隠したりせずにみんなで助け合おう!」との発言が地域の民生委員の方から発声されたりもしています。

地域住民は、「安心安全メール」の登録を

防災無線で地域に流された情報は市で発信している「安心安全メール」で登録者にも送信されます。

警察、行政、地域住民が一丸となって、徘徊で生命の危機にさらされているかもしれない高齢者を守るのです。

地域での講演会では市の「安心安全メール」登録についても地域住民にお願いしています。

徘徊高齢者を守るネットワークを、網の目のように細かく張り巡らせることが大切だと考えています。

私たちの地域では、認知症サポーター養成講座を小中高生にも受講してもらっています。

そして、生徒さんたちには登下校や部活動の最中に、徘徊などで困っている高齢者を見かけたら声をかけて、警察署や地域包括をはじめ誰かにつなぐことをお願いしています。

ちょっとした優しさや気配りが、悲劇を回避する力となるのです。

地域住民のネットワークで行方不明者を発見できた事例

徘徊発生時に、地域包括支援センターに相談があった実際のケースではいち早く警察に通報したことで、2時間以内に保護できたケースもあります。

行方不明になっていたAさんは、徘徊して駅の待合室に一人でたたずんでいたそうですが、心配した駅員さんが警察に通報したとのこと。

ご家族の情報と、駅員さんの通報があったからこその、早期発見でした。

この他にも、早期発見できたケースのなかには、地域住民の方からの目撃情報がきっかけだったこともあります。

目撃情報から、認知症のBさんが移動したであろう地域を推測。

その近隣にある郵便局、郵便配達員と情報共有したことで、Bさんの早期発見に至りました。

このケースでは、地域住民の方の情報提供が早期発見につながったということですね。

認知症対策はまさに「情けは人のためならず」

2012年時点で約7人に1人、2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。

そう考えると、みなさんの周りの方がいつ認知症になったとしてもおかしくありません。

認知症の方が苦しい思いや辛い思いをしないように、住民全体で考えることがいずれ自分自身やご家族のためになる日が来るかもしれません。

認知症対策はまさに「情けは人のためならず」。

人に対して情けをかけておくと、めぐりめぐって自分に良いことが返ってくる、というものなのです。

「どうしたのかな?」「ちょっと様子が変かもしれない」「普段この辺りでは見かけない高齢者だな」などと違和感を感じたら、ちょっとした温かい声かけをする、地域包括支援センターなどに情報提供する、といった働きかけが増えてほしいと思います。

そのことが、認知症徘徊を早期に解決するための、有効な手段となると思うのです。

他人事ではなく我がこととして地域の課題に向き合える、そんな地域になるように私たち地域包括支援センターは情報の周知と一般化に努めたいと思います。

力を合わせて、住民相互のネットワークをより強固にして安心して年をとれる街にしたいものですね。