2024年10月から、新型コロナワクチンの定期接種が始まります。この新制度は、予防接種法に基づく「B類疾病」として位置づけられ、主に高齢者や特定の基礎疾患を持つ方々を対象としています。

本記事では、高齢者向けコロナワクチン定期接種の概要、費用、重要性、そして注意点について詳しく解説します。

高齢者向けコロナワクチン定期接種の概要:対象者と接種期間

定期接種の対象となる高齢者の条件

新型コロナワクチンの定期接種対象者は、65歳以上の高齢者と、60歳以上65歳未満で特定の基礎疾患がある方です。具体的な対象者は以下の通りです。

- 65歳以上の高齢者

- 年齢のみで対象となります。特別な条件はありません。

- 60歳以上65歳未満の方で、特定の基礎疾患がある場合

- 心臓、腎臓、呼吸器の機能に重度の障害がある方や、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害が著しい方が対象となります。

これらの条件は、現行のインフルエンザワクチンの定期接種対象者と同じ基準を採用しています。

定期接種の対象者は限定的ですが、これらの方々は新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いと考えられているため、優先的に接種を受けることが推奨されます。

なお、定期接種の対象とならない方々も、任意接種としてワクチンを受けることは可能です。ただし、費用面で違いがあるため、詳細は後ほど説明します。

コロナワクチン定期接種の実施期間と接種間隔

新型コロナワクチンの定期接種は、季節性インフルエンザワクチンと同様に、年1回の接種スケジュールで実施されます。具体的な実施期間は以下の通りです。

- 接種期間

- 2024年10月1日から2025年3月31日まで

- 接種方法

- 毎年度1回、筋肉内に注射

この6ヵ月の期間内に1回の接種を受けることになります。接種のタイミングは、個人の状況や地域の感染状況などを考慮して決めることが望ましいでしょう。

ワクチンの種類については、最新の流行株に対応したものが使用されます。

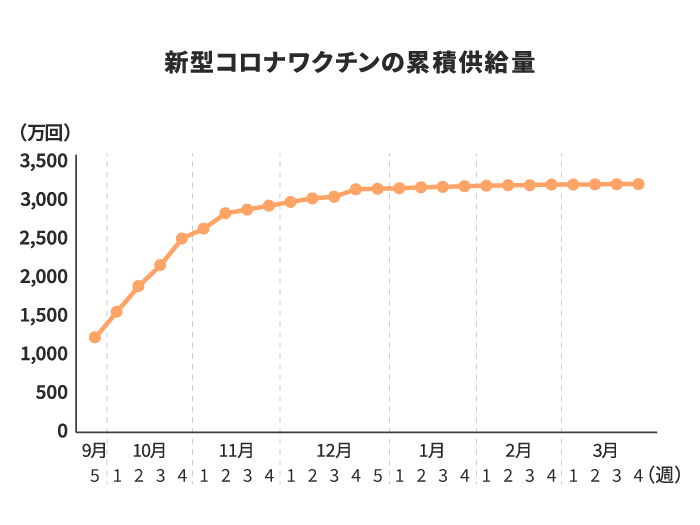

なお、2024/25シーズンに提供されるワクチンは、以下のような内訳となっています。

- mRNAワクチン

- 約2,527万回分

- 組換えタンパクワクチン

- 約270万回分

- mRNA(レプリコン)ワクチン

- 約427万回分

以上、合計で約3,224万回分のワクチンが供給される予定です。これは、定期接種の対象となる高齢者や基礎疾患を持つ方々に十分な量のワクチンが行き渡ることを示しています。

レプリコンワクチンの主な特徴は、体内でワクチンのmRNAが自己複製されるため、より少ない投与量で効果が得られる可能性があります。また、従来のmRNAワクチンよりも長期間、免疫反応を維持できる可能性があるという点も特徴です。

従来のmRNAワクチンとの主な違いは、投与量と免疫持続期間にあります。

レプリコンワクチンは少ない量で効果が期待でき、より長期間の免疫維持が期待されます。

一方、従来のmRNAワクチンは比較的多い量が必要で、免疫が比較的短期間で低下する傾向があります。

また、開発・製造面では、レプリコンワクチンは日本企業が中心となって開発されているのに対し、従来のmRNAワクチンは海外企業が主導で開発されてきました。

高齢者施設での集団接種の実施方法

高齢者施設における新型コロナワクチンの集団接種は、効率的かつ安全に行うために、以下のような方法が採用されています。

まず、接種の実施主体として市町村が主導し、予防接種を行う医療機関と契約を結びます。これにより、施設内での接種がスムーズに進められます。

接種場所の設定については、主に「基本型接種施設」と「サテライト型接種施設」で行われます。

| 施設タイプ | 説明 |

|---|---|

| 基本型接種施設 | 直接ワクチンを受け取り、接種を行う施設 |

| サテライト型接種施設 | 基本型施設からワクチンを移送して接種を行う施設 |

対象者の確認では、主に65歳以上の高齢者が優先されます。市町村が発行する接種券を用いて、事前に登録されたワクチン量に基づき接種が行われます。

医療スタッフの巡回も重要な要素です。医師や看護師が施設を巡回し、予診や接種を行います。これにより、高齢者が移動することなく安全に接種を受けられます。

さらに、訪問接種も考慮されています。また、居宅サービス事業所の従事者も対象となる場合があります。

このような体制により、高齢者施設での集団接種は地域医療機関や自治体との連携を通じて効率的に進められています。

施設での集団接種のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット(注意点) |

|---|---|

|

|

高齢者のコロナワクチン定期接種にかかる費用と助成制度

定期接種の費用構造:国、自治体、個人の負担割合

2024年度からの新型コロナワクチンの定期接種における費用構造は、国、自治体、個人の三者が負担を分担する形で設計されています。接種費用は原則有料となり、自己負担額が発生しますが、低所得者層には特別な配慮がなされています。

費用の内訳と負担割合は以下のようになっています。

新型コロナワクチンの定期接種における費用構造は以下の通りです。

総接種費用は1回あたり15,300円です。この費用の負担内訳は、国が8,300円(約54%)を負担し、残りの7,000円(約46%)を自治体と個人で負担します。

| 負担者 | 金額 | 割合 |

|---|---|---|

| 国 | 8,300円 | 約54% |

| 自治体と個人 | 7,000円 | 約46% |

個人負担額の目安は2,000円~4,000円程度となっています。ただし、自治体によって実際の負担額は異なる可能性があります。

自治体ごとの助成制度の違いと確認方法

新型コロナワクチンの定期接種における助成制度は、自治体によって異なります。これは、各自治体が国からの助成金を基に独自の補助を行うことができるためです。そのため、居住地域によって自己負担額や無料接種の対象者が異なる場合があります。

自治体ごとの助成制度は多様で、完全無料化を実施している自治体がある一方で、多くの自治体では2,000円~4,000円程度の自己負担額を設定しています。ほとんどの自治体では、住民税非課税世帯や生活保護受給者に対して無料接種を実施しており、一部では年齢によって自己負担額を変える段階的な助成を行っています。

なお、助成制度の確認方法は以下です。

- 自治体の公式ウェブサイト

- 最新の情報が掲載されていることが多いため、まずはここをチェックしましょう。

- 広報誌

- 自治体が発行する広報誌にも、接種に関する情報が掲載されることがあります。

- 市役所や保健所への直接問い合わせ

- 不明な点がある場合は、電話やメールで直接問い合わせることができます。

- 接種券の確認

- 多くの場合、接種券に自己負担額が記載されています。

- かかりつけ医への相談

- 医療機関でも、地域の助成制度について情報を持っていることがあります。

確認する際は、情報の更新日をチェックし、最新の情報かどうかを確認しましょう。また、自身が定期接種の対象者かどうかを再確認し、任意接種の場合の費用についても確認しておくと良いでしょう。

自治体ごとの助成制度は多様であり、個々の状況に応じた対応が求められます。特に、高齢者や基礎疾患を持つ方々は、早めに確認しておくことで安心して接種を受けられます。また、経済的な理由で接種を躊躇している方は、自治体の窓口に相談することで、利用可能な支援制度がないか確認することをお勧めします。

このように、自治体ごとの助成制度を正確に把握することは、接種を検討する上で重要な要素となります。自身の状況に合わせて、最適な選択ができるよう、積極的に情報収集を行いましょう。

高齢者向けコロナワクチン定期接種の重要性と注意点

高齢者がコロナワクチンを接種すべき理由

高齢者が新型コロナワクチンを接種することには、重要な意義があります。その主な理由を以下に詳しく説明します。

- 重症化リスクの低減

- 高齢者は、新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いことが知られています。ワクチン接種により、感染した場合でも重症化を防ぎ、入院や死亡のリスクを大幅に低下させることができます。

- 免疫力の補強

- 加齢とともに低下する免疫機能を、ワクチン接種によって補強することができます。これにより、ウイルスに対する体の防御力が高まります。

- 集団免疫への貢献

- 高齢者が積極的にワクチンを接種することで、社会全体の感染拡大を抑制する「集団免疫」の形成に貢献できます。特に、介護施設などでの集団感染リスクを低減する効果が期待されます。

- 社会活動の再開

- ワクチン接種により感染リスクが低下することで、高齢者の方々が安心して社会活動に参加できるようになります。これは、心身の健康維持にも重要な役割を果たします。

- 医療体制の維持

- 高齢者の重症化リスクを下げることで、医療機関の負担を軽減し、医療体制の維持に貢献します。

基礎疾患のある高齢者の接種における注意点

基礎疾患を持つ高齢者は、新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが特に高いため、ワクチン接種が強く推奨されます。しかし、同時に接種に際しては特別な注意が必要です。以下に主な注意点を詳しく説明します。

- 主治医との事前相談

- 基礎疾患がある場合、ワクチン接種前に必ず主治医に相談しましょう。現在の病状とワクチン接種の適否、服用中の薬とワクチンとの相互作用、接種後の観察期間や注意すべき症状について確認することが重要です。

- 病状の安定性の確認

- 病状が不安定な時期のワクチン接種は避けるべきです。例えば、心臓病や糖尿病、呼吸器疾患などの症状が悪化している時期は接種を控えましょう。

- アレルギー歴の確認

- 過去にワクチンや薬でアレルギー反応を起こしたことがある場合は、医師に詳しく伝えましょう。特に、アナフィラキシーの既往がある場合は慎重な対応が必要です。

- 接種後の経過観察

- 基礎疾患がある方は、通常より長めの経過観察が推奨されます。一般的には接種後15~30分の待機が求められますが、状況に応じてさらに長い観察時間が設定されることもあります。

- 副反応への備え

- 基礎疾患によっては、一般的な副反応(発熱、倦怠感など)が通常より強く出る可能性があります。対処法を事前に医師に確認しておくことが大切です。

このように、基礎疾患のある高齢者のワクチン接種には、きめ細かな注意と対応が求められます。しかし、適切な準備と管理のもとで接種を受けることで、新型コロナウイルス感染症から身を守る大きな力となります。不安な点がある場合は、躊躇せずに医療専門家に相談することをお勧めします。

介護従事者のワクチン接種の重要性と職場での対応

介護従事者のワクチン接種は、感染リスクの低減、クラスター防止、心理的安心感の提供、業務継続性の確保など、多くの重要な意義があります。これらは高齢者や要介護者の安全を守るだけでなく、施設の運営継続にも寄与します。

職場での対応として、以下の点が重要です。

- 情報提供

- 最新のワクチン情報や接種の意義について、定期的に従業員に情報提供を行いましょう。

- 接種の推奨と環境整備

- 強制ではなく自主的な判断を促すとともに、勤務シフトの調整や休暇制度の導入など、接種しやすい環境を整えましょう。

- 副反応への対応

- 接種後の副反応に備え、代替要員の確保や業務調整の体制を整えておくことが重要です。

- プライバシーへの配慮

- 従業員の接種状況は個人情報であり、慎重に取り扱う必要があります。

接種後は、体調管理、感染対策の継続、定期的な健康チェックが重要です。また、未接種者への配慮として、差別防止や代替措置の検討が必要です。

継続的な対応として、最新情報の収集とコミュニケーションの維持が欠かせません。ワクチンや感染症に関する最新情報を常に収集し、従業員との対話を継続することで、職場全体の協力体制を維持しましょう。

介護従事者のワクチン接種は、高齢者や要介護者の命を守る重要な取り組みです。しかし、個人の判断を尊重しつつ、職場全体で協力して感染対策に取り組むことが大切です。ワクチン接種を含めた総合的な感染対策により、安全で質の高い介護サービスの提供を目指しましょう。