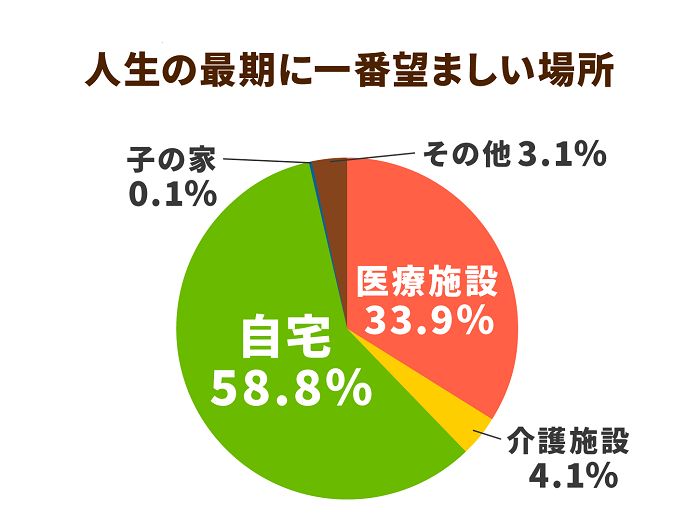

「人生の最期は住み慣れた自宅で」高齢者の6割が希望

人生の最期をどこで迎えるか?介護する側・される側の双方にとっては決して避けて通れない大切なテーマです。

実は、2020年に日本財団が、67〜81歳の高齢者を対象に行ったアンケート調査では、「死期が迫っているとわかったとき、人生の最期をどこで迎えたいか」という問いに対し、58.8%の人が「自宅」と回答していることが明らかとなっています。

最期の場所に自宅を望む理由は、「安心できる、馴染みがある」「最後まで自分らしく過ごしたい」「自分で建てた家だから」などという理由が挙げられています。

しかし、自宅での看取りについては、事前に備えておかないとトラブルに発展することもあります。

在宅看取りの注意点

まずは医療面のケアです。苦痛を和らげたり、容体が急変した場合の対応、臨終への立ち合いなど医師のサポートが欠かせません。時には深夜・早朝に往診して貰う必要もあるため、近隣に対応して貰える医師がいるか確認しておきましょう。

その上で、コミュニケーションを密に取り、医師を中心とした在宅医療を支えるスタッフとの信頼関係を十分構築しておくことが大切です。

この時、注意すべきなのが費用です。医師に往診してもらうと、1回につき2~3万円ほど掛かります。決して安い金額ではないので、事前に費用を準備しておけば慌てずに済みます。

在宅での看取りを希望する場合の手続き

もし事前に看取りの準備をせずに自宅で亡くなった場合、不審死や変死として警察で扱われる可能性があります。亡くなった本人が生前に望んでいた最期のときを迎えられなければ、遺族に心の傷を残してしまうことにもなりかねません。

こうした事態を避けるためには、病院以外で看取りを受けるときに必要な手続きを、前もってしっかりと行っておく必要があります。

「その時」に備えて、家族・医師・ケアマネージャー・訪問看護師・訪問介護士などを含む「チーム」を結成して医療行為や延命治療に対する「同意書」を作った上で、医師に「終末期宣言」を出してもらい、在宅で亡くなるまでの経過観察へと進むのが標準的な流れです。

老人ホームにおける看取り

確かにデータの上では自宅で最期を迎えることを希望する高齢者の方が多いことが分かっています。しかし、家族などの負担を考慮すると、老人ホームなどの介護施設での「看取り」も選択肢のひとつとなります。

実際、老人ホームの中には、入居者が施設内での「看取り」を望んだ場合、その意思を尊重して施設内で「看取り」を行えるように体制を整えるところも増えつつあります。

一般的に看取り(ターミナルケア)を実施している老人ホームは協力医療機関と24時間の連絡体制を確保しています。さらに、夜間もスタッフが常駐している場合が多く、いざ症状が急変しても医師・看護師の指導のもと対応ができるようになっています。

さらに、本人・家族と施設側がターミナルケアの方針を話し合ったうえで看取り介護の計画を作成し、それに基づき毎日の健康管理や介護ケアを行っていきます。

また、そうした老人ホームの場合、家族と24時間連絡が取れる体制を整備しているケースが大半です。「その時」には、家族がファミリールームで寝泊りして備えられる施設もあるので、老人ホーム選びの際には確認しておきましょう。

在宅介護と施設を柔軟に利用することも可能

看取りのエピソードを2つ紹介します。

Aさんの事例

Aさんは、15年前から自宅生活を基本としつつ、老健の通所リハビリとショートステイを利用していました。

年齢を重ねるにつれて、家族の介護負担も大きくなったため、3ヵ月ずつリハビリ目的で老健入所と自宅生活を交互に繰り返す生活パターンに変わります。

その生活パターンをしばらく続けていましたが、いよいよ食事もとれなくなり、主治医からはあと数ヵ月だろうという所見が出されました。

Aさんの家族は、Aさんの馴染みのある施設で最期を迎えさせてあげたいと希望。

このとき、医師や介護職員をはじめとした多職種が連携を図り、以下の支援方針を立て実践しました。

- 食事は無理なく食べられるときに、食べられるものを、食べられるだけの量を提供

- Aさんにとって安楽な姿勢や介助を、理学療法士とともに介助実践する

- 拘縮が進まないようなストレッチをする

- 必要に応じて点滴を施行する

- 口腔ケアを朝昼夕実施する

- 排泄介助の際は、陰部洗浄を実施する

- 排泄介助時に皮膚観察を丁寧に行う

- 入浴はリフト浴援助を行う

- 離床時はリクライニング型車椅子を使用し、必要に応じてクッションを使用する

- 定期的にご家族と協議して、説明・同意をいただきながら、日々の支援を続けました

上記の方針に基づいた支援を始めてから1ヵ月後、Aさんは旅立たれました。

老健の主な役割は、在宅復帰や在宅生活支援ですが、Aさんのように施設と自宅を行き来しながら生活することも選択肢となります。

Bさんの事例

自宅生活していたBさん(90歳)は、脳梗塞を発症し病院へ入院。

治療で状態は安定しましたが、身体・認知能力が著しく低下して、退院後は老健に入所しました。日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要な状態でしたが、リハビリによって、Bさんができることは少しずつ増えていきました。

そんなBさんですが、しばらくすると肺炎を発症し入院。退院して施設に戻ってきたものの、機能や能力が著しく低下していました。

それから数ヵ月あの手この手で改善に取り組みましたが、状態改善の兆しがなく、食事も食べられなくなりました。

医師は家族を呼び、状態と状況の説明を行います。さらに、胃ろう、経鼻栄養、中心静脈栄養など生きるうえで必要な栄養補給方法を提案しました。

家族は「母(Bさん)は、元気なときから『管につながれてまで生きたくない。自然に最期を迎えたい』と言っていましたから」と、ターミナルケアへの意向を示します。

それを受けて多職種による会議が開かれ、家族への説明・同意を経てターミナルケアが始まり、1ヵ月後に旅立たれました。

最期を迎える人に寄り添ったサービスを

すべての人が、その人らしく最期のときを迎えることを支援するため、厚生労働省が定めた「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」があります。

それによれば、人生の最終段階における医療・ケアの在り方について、「医師などの医療従事者から、適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者は医療従事者と十分に話し合い、患者本人の意思決定を基本として進めること」が最も重要な原則とされています。

いざという時に、介護・医療に関わる関係者がチームとして連携できるような体制を築きあげることが、本人・家族が納得して最期を迎えるためには欠かせません。

“死”ついて考えることは心身ともに大きな負荷となりますが、健康なうちから「看取り」について話し合っておくことは残された人生を前向きに生きることにも繋がります。

年末年始にかけて家族で集まる際などには、敢えて「看取り」についても話あってみてはいかがでしょうか?