皆さんこんにちは。終活認定講師でジャーナリストの小川朗です。

今回は車椅子で乗車できるはずのユニバーサルデザイン(UD)タクシーの乗車拒否問題について掘り下げてみたいと思います。

問題視される車椅子の方の乗車拒否

東京都では、2020年に予定された東京オリンピックオリンピック・パラリンピックの開催に向け、UDタクシーの導入に際し、助成金が国から60万円、都からも40万円(国補助を受けない場合は60万円)も出ました。割高となっている差額分が埋まるためUDタクシーは急速に普及しました。

しかし、UDタクシーに認定されたトヨタ製のジャパンタクシー(JPN TAXI)による、車椅子使用者に対する乗車拒否が後を絶ちません。障害者団体「DPI日本会議」(東京)の事務局長で、車椅子使用者の佐藤聡さんはパラリンピックの閉幕が4日後に迫った9月2日、都心の千代田区で通信社の取材を受けつつUDタクシーをつかまえようとしたものの、立て続けに乗車拒否にあいました。

UDタクシーの場合、車両横で開くスライドドアからの乗車になるため、植え込みやガードレールなどが邪魔して乗降スペースがない場所では乗車ができません。そのため、わざわざ乗車可能な場所を探して待ったにもかかわらず、1台、2台と乗車拒否。3台目がようやく止まってくれたそうです。

実は東京だけではなく、こうした状況は日本のあちこちで起きています。佐藤さんのもとには、今年の7月に神奈川のJR茅ヶ崎駅前のタクシー乗り場で順番待ちをしていた車椅子の利用者が乗車しようとしたところ、自分の番の乗客が車椅子であることを知って走り去ってしまったという情報も入ったといいます。

ドライバー側の言い分

ドライバー側が指摘するジャパンタクシーの問題点は、車椅子で乗車するためのスロープ設置などの作業に手間と時間がかかり、しかもスロープの勾配が急であるところ。悪天候下の作業ではずぶ濡れになり、傾斜でのスリップも懸念されます。

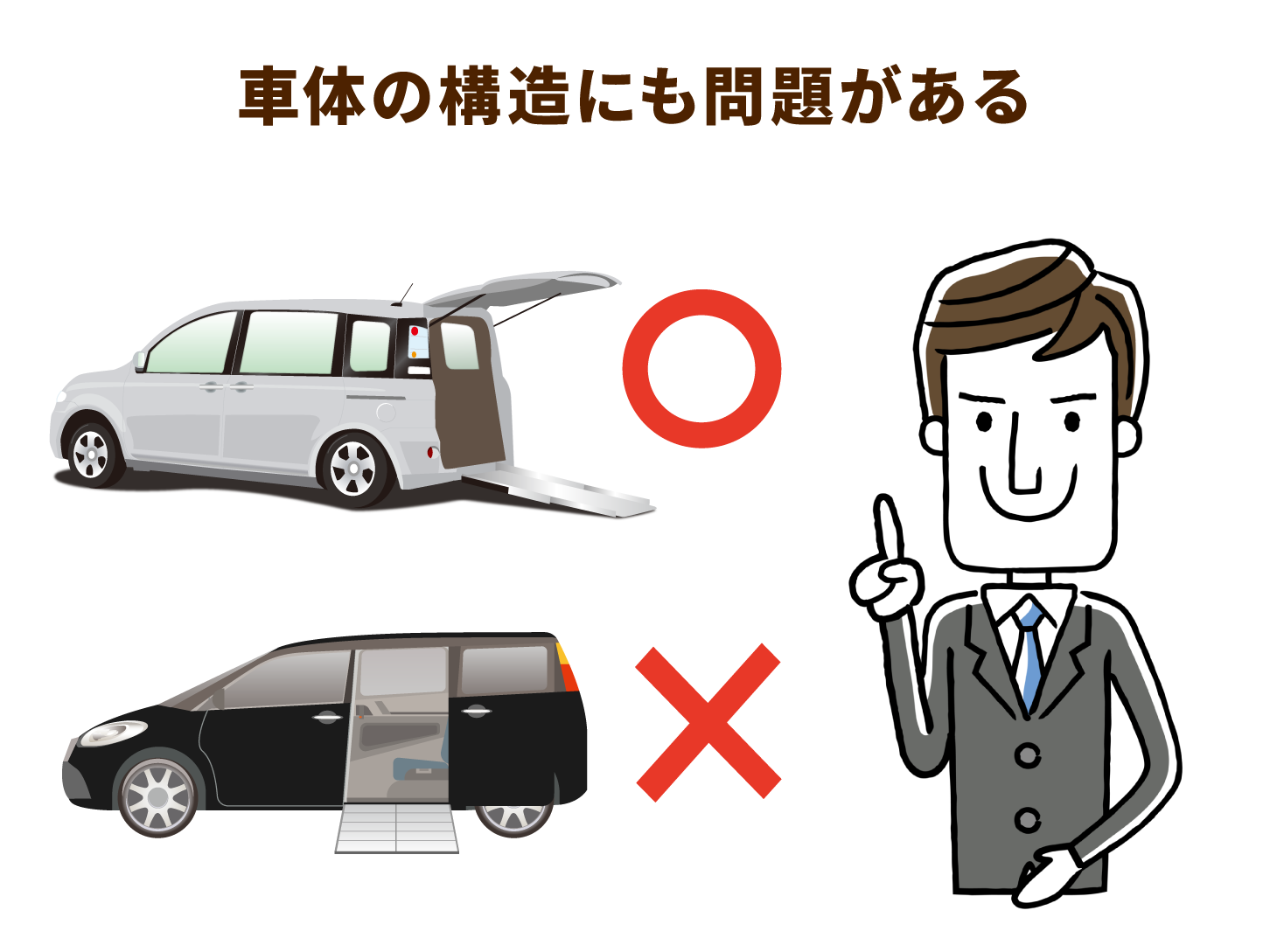

そのため、緩やかなスロープで後方から乗り込め、ドアが乗降時の屋根の役割を果たす日産のセレナe-POWERやNV200を推すドライバーの声が多いのも事実です。確かに後方から乗り込むタイプは、ジャパンタクシーに比べ、ドライバーの使い勝手が格段に良いのは間違いなさそうです。

車椅子を載せた際の衝突実験など、開発途上で各団体のまとめ役を務めた公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団のバリアフリー推進部企画調査課の澤田大輔課長は、ジャパンタクシーとセレナe-POWERのようなタイプの特性をこう指摘します。

問題点はUDタクシーの構造とドライバーのスキル

では、利用者目線ではどうでしょう。前出の佐藤さんが指摘するのは、乗車姿勢の問題です。

ドライバーにはドライバーの、利用者には利用者の言い分があるわけです。ともあれ、最大の課題は乗車拒否をなくすこと。妥協点としてドライバー側からはジャパンタクシーの場合、車椅子用スロープの取り付け作業などに時間がかかることから、作業開始時点からメーターで課金してほしいという声も上がっています。

こうなると、法改正や莫大な費用のかかる車両の研究開発のレベルの問題になってきます。そこで、車椅子で登院経験もある前衆議院議員の小宮山泰子さんにコメントを求めると、こんな答えが返ってきました。

タクシーについての難しさ。その問題点として小宮山さんは「UDタクシーの構造と、タクシー会社や乗務員の習熟や意識」を挙げました。

最初のハードルはドライバーへの研修

多くの関係者が指摘するのは「乗務員へのトレーニングが行き届いていない」という問題です。研修を受けているドライバーなら5分で作業が可能でも、そうでないドライバーにとっては大変な作業。スキルの差が大きいのが現実なのです。

小宮山さんは、今も記憶に強く残る体験を明かしてくれました。

ドライバーによって、現場でのスキルに雲泥の差があることがわかります。

このため、前述の「乗降作業が始まった段階から課金を始めさせてほしい」という声にも厳しい答えが返ってきました。

小宮山さんは、質問に対する答えをこう締めくくりました。

つまりタクシー会社の意識改革がなかなか進んでいないのです。では、利用者側が悪質な乗車拒否を回避する方法はないのでしょうか。一つの方法として、車椅子乗車のトレーニングを受けたドライバーが来てくれる、タクシーの配車アプリを活用する手があります。

今年の敬老の日に合わせて発表された高齢者の数は、ついに総人口の29%以上になりました。高齢化社会がさらに進行し、誰もが要介護状態になる可能性と直面する時代です。まずは、車椅子利用者の目線に合わせたドライバー全員のスキルアップが最初に超えるべきハードルと言えるでしょう。

※インタビュー取材は2021年9月に実施されました