こんにちは。千葉県の房総地域の地域包括支援センターで、社会福祉士として勤務する藤野雅一です。

筆者が住む地域は、2019年の「台風15号」により甚大な被害を受けました。この経験を活かすため、筆者は行政主催の災害対策コーディネーター養成講座を受けてきました。

今回はそこで学んだ救護所における「災害時のトリアージ」についてご紹介したいと思います。

「トリアージ」とは傷病者の治療に優先順位をつけること

災害が発生し、被災者が避難所に次々と避難している状況を想像してみてください。中には、怪我を負い担ぎ込まれる方もいると思います。そんなとき、避難所に医師や看護師などの医療従事者がいれば、さまざまな判断をしながら適切な処置をしてくれるでしょう。しかし大規模な自然災害が起きた場合、避難所すべてに医療従事者が配置されることはほとんど「不可能」と言っていいです。

災害発生直後は避難場所や食料、水、トイレなどといった支援物資だけでなく「支援者」も不足することが予測されます。ですから私たち住民も最低限、緊急時の対応を心得ておくことが大切だと思うのです。

対応の1つに「トリアージ」というものがあります。トリアージとは、災害が発生時に多数の傷病者が複数存在した場合、傷病者の緊急度、重症度に応じて適切な処置や搬送を行うため、傷病者の治療優先順位を決定することを言います。トリアージを行うのは、現場に早く着いた方。つまり。皆さんがトリアージをする「その人」になる可能性も十分あるわけです。

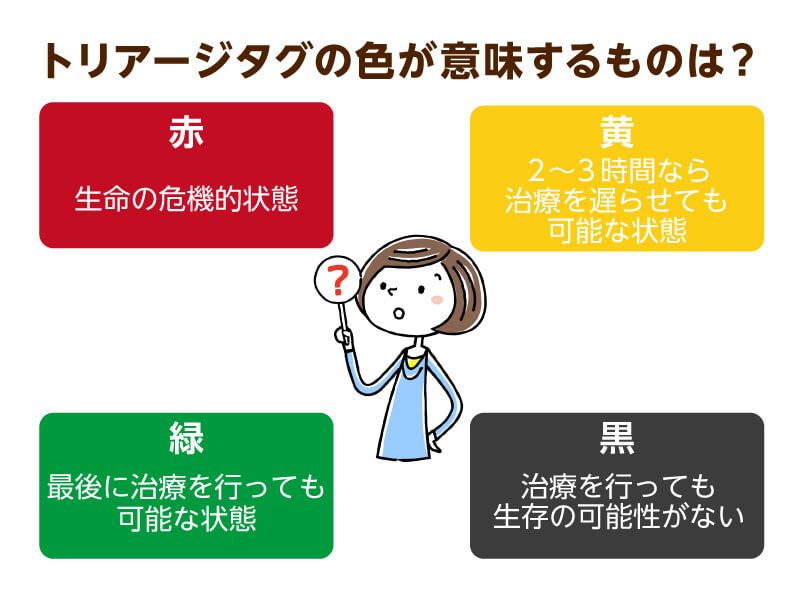

トリアージは傷病者の重症度に合わせて赤・黄・緑、そして「死亡もしくは治療をしても救命が困難な状況」である黒に分けてタグをつけていきます。傷病者の治療に優先順位をつけるなんてちょっと残酷な気もしますが、災害の最中さまざまな物資や人材が不足している状況で、助かる命を一つでも多く救うために行われるのがトリアージです。

トリアージタグの色4種の意味

次に、救護所におけるトリアージについて簡単にご説明します。前述した通り、トリアージを行う際、対象者の状態を判断しながら色のついたトリアージタグをつけていきます。色の意味は下記になります。

- 赤…生命の危機的状態のこと。直ちに治療しないと死に至る

- 黄…2時間から3時間なら治療を遅らせても状態が悪化しない

- 緑…最後に治療を行っても生命予後・機能予後に影響を及ぼさない状態であり、治療は他所に回すことが可能

- 黒…治療を行っても生存の可能性がない

トリアージは1人につき30秒以内に行う

トリアージの原則としては、トリアージを行う者とタグ記入者の2人1組で行います。1人の傷病者に対して30秒以内に行い、呼吸を保持する気道確保や外出血の止血以外の治療は行いません。

トリアージの留意点としては以下の3つになります。

- 自分の近くにいる、または騒がしいことを理由にその人を優先して始めない

- 重傷者は歩けなかったり、話せない可能性が高い

- トリアージは繰り返し行い、再評価する。刻々と変化する状況を把握することが重要

呼吸、循環、意識レベルの3つで判断

次に「START式トリアージ」という判断方法を紹介します。呼吸と循環、意識レベルの3項目が評価の対象です。

STEP1:1分間の呼吸回数で判断

呼吸が1分間に30回以上か努力性(自然な呼吸ではない状況)の場合、赤タグをつけてください。10回以下も赤タグの対象となることもあります。また、気道を確保しても呼吸が認められなければ、黒タグをつけます。呼吸が30回未満ならSTEP2に進みましょう。

STEP2:脈を確認し血の循環をチェック

STEP2では橈骨(とうこつ)動脈(親指下の手首の位置)で、脈が感じられるかをチェックします。脈が感じられない場合は赤タグをつけ、脈が感じられた場合はSTEP3に進んでください。

STEP3:簡単な指示を出して意識レベルを確認

STEP3では、簡単な指示に従えるかをチェックします。指示に従えない場合は赤タグをつけ、簡単な指示に従える場合で歩けるなら緑タグを、歩けない場合は黄タグをつけてください。最初に歩行可能かどうかで、軽傷者を分けても大丈夫です。

また、建物などに長時間挟まれてしまった方が「クラッシュ・シンドローム」という症状に陥る可能性があります。がれきなどから救出した直後は元気なのですが、助け出された後急激に状態が悪化し死亡してしまう可能性が高いです。この場合は赤タグと判定しましょう。

クラッシュ・シンドロームは、長時間血流が悪い状態に置かれた結果、血液中のカリウム濃度が急上昇して血流が解放。その後、心停止を起こすために起こる現象です。救出の際は、四肢の挟まれている側より心臓に近い部分を幅広のタオルなどで縛って血液を止めてから救出します。救出したらできるだけ早く医療機関へ搬送してください。

その人の傷病具合や状態で避難先を選別する必要がある

傷病者に対して治療の優先順位を定めるのが「災害時のトリアージ」ですが、大規模の災害時に大量の避難者が発生した際に大切な「避難所のトリアージ」というものもあります。

災害により自宅を失った人や高齢者、障がい者などを優先して受け入れる必要があるために行うものです。また、どんな形態の避難場所がその方に適しているか、部屋割りや場所割りについても対象者の状況によって調整することが求められます。

例えば出血を伴う怪我をしていたり体調が著しく悪い場合は、病院に行くまでの間、待機の意味で避難所に避難する必要があります。また、寝たきりや車椅子、家族などの付き添いがなく介護が必要な状態の場合も、福祉避難所へ行くまでの間は避難所に避難します。

しかし車椅子を使用しているなどで生活動作が不自由だったり、認知症や精神疾患のある方や乳幼児は福祉避難所が適切。歩行できたり介助がいらない方は、体育館などの大部屋で大丈夫です。このようにニーズと状況に応じて避難場所を選別していくなどの配慮が必要となってきます。

また、コロナ禍においては急な発熱者や感染疑いのある対象者、もしくは感染者に対しても適切な対応が重要。感染防止の対策が避難所事態に必須となってきます。

災害はいつ起こるかわかりません。今日、巨大地震が広大なエリアに発生するかもしれないのです。そんなときに1人でも多くの住民が緊急時の対応について把握していることが、多くの命を救う助けになると思うのです。災害に備えて非常食や水、乾電池などの備蓄のほか、災害時に役立つ知識の習得に努めましょう。