皆さんこんにちは。株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。

デイサービスではさまざまな職種・有資格者の方が連携して、一体的に介護サービスを提供しています。今回はどんな役割の人たちがどんな資格を有して、かつどのような業務に携わっているのかをご紹介します。

デイサービスに必要な4つの職種

1:介護職員

デイサービスで過ごすうえで必要となる日常生活上のお世話をする専門スタッフです。ただし、デイサービスに限っては「初任者研修」の受講者や「実務者講習」の受講者、またはそれ以上の有資格者である必要はありません。つまり「無資格者でも良い」とされています。そう解釈される理由は、「同事業所(同じ建てものの中に)内に、『生活相談員』などの有資格要件を持つ人が必ず配置されているから」という点にあります。

配置は、「15名の定員に対して専従で1人以上」が必要となります。より規模が大きくなり、例えば利用者定員が15名を超える場合は、越えた部分を5で割った人数が専従で必要です。専従とは字の通り「介護職員以外の仕事に従事することがない・何かの業務を兼任していない」という意味のこと。「ちょっと事務に抜けますね」ということのない人が必ず1人はいるということです。

ちなみに、この配置基準は「定員に対して必要な人数」ですので、利用者が1人しかいなくても、定員が20名であれば2人の介護職員を専従で常に配置しなければなりません。もちろん専門的には非常に厳密な配置基準が設けられていますが、ここでは割愛します。

2:機能訓練指導員

機能訓練指導員は、「利用者が今の居宅で可能な限り自立した生活を営んでいけるように、「通所介護計画書」に基づいて機能訓練を指導する専門スタッフです。こちらも配置は絶対に必要ですが、介護職員と違って専従や常勤(日中通してずっと滞在しているスタッフ)である必要はなく、単位ごとに1以上配置され、必要な機能訓練が実施できていれば良いとされています。ただし、機能訓練指導員を担う方には以下のいずれかの資格が必要になります。

- 看護師、准看護師

- 理学療法士

- 作業療法士

- 言語聴覚士

- 柔道整復師

- あん摩マッサージ指圧師

3:管理者

デイサービスの従業員管理と利用者管理を一元的に行うのが管理者の役割です。具体的には、従業員の配置や健康・勤務等の調整と業務の実施状況、利用者のデイサービス利用にかかわる調整・サービス実施状況の把握を行います。当然、従業員の法令遵守の指導や提供体制の維持責任を負います。一般的な業務補助やサービス担当者会議の開催、デイサービスの建物管理や物品管理なども管理者の業務です。

介護職員と同じく有資格者である必要はありません。こうした管理業務に支障のない範囲であれば、他業種と兼務することも認められています。小さな規模の管理者は兼任であることがほとんどでしょう(筆者も兼任しています)。ただし、兼務は同一敷地内に限られていて、離れた別の事業所の業務を兼務することはできません。

4:生活相談員

生活相談員は、デイサービスを利用したい要介護者やその家族の相談に乗ることのほか利用手続きのための調整や契約、ケアマネージャー、医療機関や福祉関連施設等との連携調整などを行います。利用にあたり、一人ひとりにあったデイサービスの計画を立て、その実行のための調整や苦情対応などにもかかわります。

配置は、デイサービスの「サービス提供時間帯に応じて専従で1名以上」が必要とされています。兼任の人が2名(0.5名ずつ)でも認められています。生活相談員を担う方には以下のいずれかの資格などが必要になります。

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 介護福祉士

- 社会福祉主事

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)…など

最後に「など」とつけたのは、生活相談員が以下のように定められているからです。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条第2項では生活相談員について、社会福祉法第 19 条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されています。

専従ではない看護師

看護師は、「看護師」または「准看護師」の資格が必要です。専従ではありませんが、「デイサービスの単位ごと」に「1人以上必要」とされています。ただし、例外として「10名以下の定員のデイサービス」で「密接かつ適切な連携」があればデイサービスの提供時間帯を通じて、専従する必要はないとされています。このあたりは少し分かりにくいので、1つずつ分けて説明します。

まず「デイサービスの単位ごと」とは、デイサービスが1日でサービス提供がされていれば1単位、午前と午後で違う利用者をに対応する場合は2単位と考えるという意味です。「1人以上」とは、1日を通して勤務している必要はなく、「各単位に1時間でも30分でもいて必要な健康管理などが行われていれば良い」ということです。

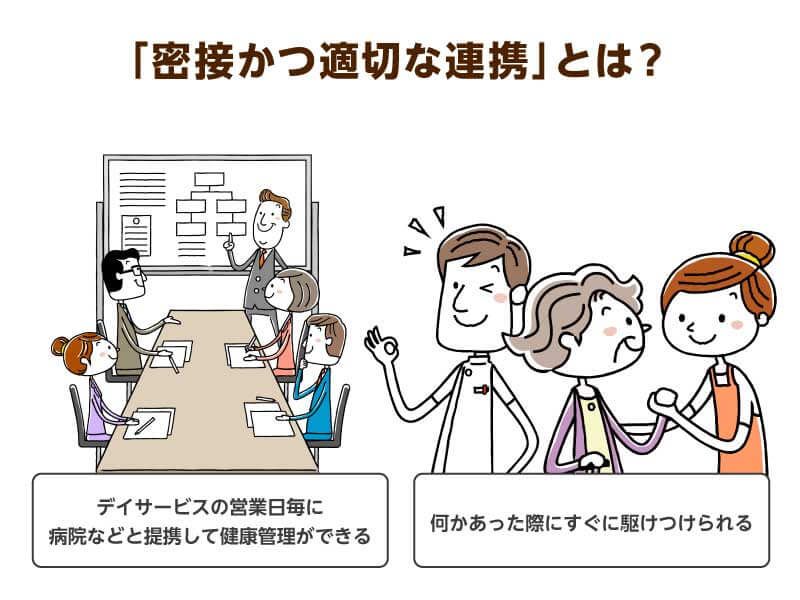

さらに「密接かつ適切な連携」という文言は、以下の解釈を指します。

- デイサービスの営業日毎に病院や診療所、訪問看護ステーションと連携して健康管理ができる体制である

- 何かあった際にすぐに駆けつけることができる

配置基準をしっかり把握しておこう

今回はあくまで、どんな役割の人がいるかの紹介が主となっていますので、厳密な配置基準については細かく記載していません。しかし、デイサービス業務に携わっている方々には、実際に自分の職場が配置基準を満たしているか即座に把握できるようになる必要があるでしょう。配置基準を満たしていないまま介護報酬を請求していて、後から返還を求められた場合、その期間が多いほど多額の返還が求められ、勤めていた場所が閉鎖・倒産というケースも発生しています。

また、話すまでもないことかもしれませんが、そうしたことを曖昧にしていてはしっかりとしたケアができているとも思えませんし、デイサービスを提供する者の責務としていかがなものかと思います。一方で、大規模な定員設定の場合に1人でも利用者がいれば「定員にする人員配置」を現場に義務付けて課し続けていくのは、今後の介護人材不足が確実な情勢にあって現実的といえるかどうか、見直しや法整備も含めて検討すべき段階にあるのではないかとも思います。

ただし、現在新型コロナの患者への対応などにより、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合が想定されています。このケースについてのみ介護報酬や、人員、施設・設備および運営基準は柔軟な取扱いが可能とされています。また、新型コロナウイルスで介護職員のご子息が通ってる学校が休校になることで現場に勤務することができなくなり、一時的に人員基準を満たせなくなることもあります。このケースにおいても、介護報酬の減額を行わないなどの柔軟な取扱いは可能です。

現時点においてはそれぞれの役割を⾃覚し、しっかりとした連携がとれた安⼼できるデイサービスで適切なケアを受けていただきたいですし、私たちも適切なサービス提供をしていきたいと思っています。