皆さまこんにちは。有限会社リハビリの風でデイサービスを管理している阿部洋輔です。

今回は本人の身体機能や活動能力を引き出す「引き算の介護」について考えてみたいと思います。

できる限り介助量を減らす「引き算の介護」

介護が必要な利用者さんやご家族を介助するときに、以下のことをしていませんか?

- 良かれと思ってその作業をやってしまう

- 「いつもやっているから」と、何気なく手伝ってしまう

私は、介助される方の機能や能力をなるべく使ってもらえるよう、「引き算の介護」を提案したいと思います。

最近の介護業界では「自立支援介護」と「インセンティブ交付金」が再注目されています。社会保障費との兼ね合いもあるのでしょうが、介護の形が変わろうとしているわけです。手当たり次第に、利用者さんのできないことを手伝っていたものが「旧来の介護」だとすれば、本人の機能や活動能力を引き出し、できる限り本人にやらせるのが「これからの介護」です。

そもそも介護保険の理念は自立支援です。何でも手伝ってしまう介護は自立支援の意味において、介助される方にとっての弊害にもなり得ます。

過剰な介助は本人の能力を低下させることも

では、先ほど紹介した引き算の介護とはどういったものでしょうか。

例えば「100」の力があれば、ある動作が安全に行えるとします。介助される方に「60」の力があるのなら、介助者は「40」の力で手伝うイメージ。これが過不足ない適切な介助量です。しかし、現場での介護がこの適切な介助量「100」で行われていないかというと疑問です。

介助者が以下のような判断基準で支援を行うと、「100」の数値をオーバーしてしまいます。

- (作業を)良かれと思ってやっていた

- やってあげたい

- いつもやっているからやっていた

この場合、介助される方の力「60」+介助者の力「50」で合わせて110といった状態ですよね。これが過剰介助です。そしてそれが日常的になると、介助される方がその介助量に順応してしまい、「60」の力を出せたはずが「40」しか出せないようになってしまいます。

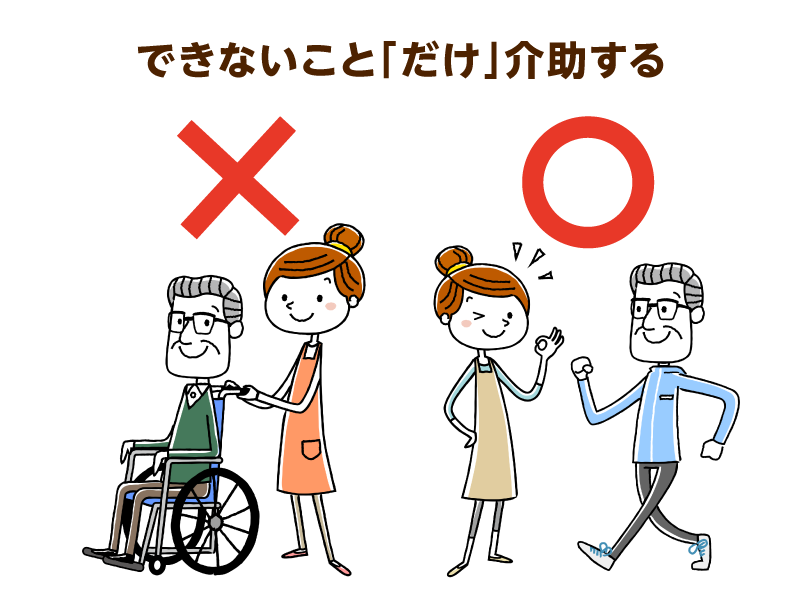

ここで大切なのが、「手伝い過ぎずに引き算する」という考えです。必要以上の介助がどんどん増えていってしまうことが「足し算の介護」とすれば、「引き算の介護」とは、「介助される方の主体性を尊重し、できないことだけを介助する」というものです。

引き算の介護のメリット・デメリット

引き算の介護のメリットは、「介助される方の身体機能や活動能力の活用ができる」ことにあります。これがうまく進めば、日常的な介護によって、残っている機能を維持・向上ができるわけです。生活をしながらリハビリをしている状態となります。

一方で、デメリットとしては「いきなり実践するのが難しい」ことが挙げられます。介助者側に、介助される方の身体機能や活動能力を見極める力が求められるからです。ご家族が介護している場合は、ご本人に「どこまでできるのか?」を聞いてみてから「引き算の介護」を始めるのも1つの方法です。スタートしやすいところから行ってみるのが大切ですね。

引き算の介護≠介助される方の放置

ここで注意したいのが、引き算の介護を「介助する業務を減らしたい」「介助を楽にしたい」といった介助者側の思惑で行わないことです。「引き算の介護を行う」という大義名分を使って、介助される方を放置することはしないようにしてください。

適切な介助量を見極めたうえで引き算の介護を行うことと、介助される方の動きをそのまま放置することはもちろん違います。介助者としての見守りや声かけが必要です。「あなたのリハビリになるんだから、勝手にやっておいてくださいね」といったように都合よく理解するのはやめてください。

介護で大事なのは「中庸」の考え方

「過ぎたるは及ばざるが如し」という言葉がありますが、今回の話にまさにそれに当てはまります。介護するにも「中庸」の考えかたが大切です。中庸とは、「偏らず中正なこと・極端でないこと」を指します。

つまり、必要以上に手伝うことはしないし、かといって介護が足りないということでもない。この絶妙なバランスを取りながら介護をすることがポイントです。

とはいえ、このバランス感覚を難しく考えすぎず、「ご本人はどのくらい動けるのだろうか?」と考えたり、「ご自分でできるところまで見せてもらってもいいですか?」と声をかけたりと、できることから始めていきましょう。完璧主義を追求しすぎると介助者も疲労してしまいます。

「介助量が足りなければ事故の原因になり、介助量が多すぎれば機能低下の原因となる。」

この関係性を押さえたうえで、介助量のサジ加減を調整してみましょう。声掛けしたり話を聞きながら介助される方の一人ひとりの力を評価して、過剰な介助を減らしていき、適切な介助ができるようにしたいですね。

「ありがとう」を言い合える関係に

介護現場で引き算の介護を実践していくと、「ありがとう」が利用者の方から一方通行ではなくて、介助者から利用者の方に対しても「〇〇をしてくれてありがとうございます」と頻繁に伝えられます。

「人には役割が必要」と言われますが、身の回りのことすべてを周りの方が手伝ってしまうと、その人が担える役割がどんどん減ってしまうかもしれません。お互いに「ありがとう」と感謝を伝え合うことができる関係性を、引き算の介護を通じてどんどん作っていきたいですね。