皆さんこんにちは。

千葉県の地域包括支援センターに社会福祉士として勤務する藤野です。

過去に書いた記事では、さまざまな視点から地域包括支援センターの機能をお伝えしてきました。

今回は、地域包括支援センターでの仕事のやりがいについて、お伝えしていきたいと考えています。

今後地域包括支援センターには、今まで以上に多くの機能が求められることが予測されます。

この記事を読んで、「私の経験や技術を地域福祉のために役立ててみたい!」と思ってくださる方が、一人でも多く増えることがあればうれしいです。

地域の高齢者に、各機関と連携して生活支援を行う

地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として設置されています。

業務のなかでも一番多いのは、介護保険に関する手続きやサービス導入までの手引きです。

私たちの担当する地域は、高齢化率45%、1万1,000人ほどの人口に対して独居高齢者が471人という状況。

高齢者が地域で心配なく在宅生活を継続するためには、『誰かとつながっている』ことがとても重要です。

しかし、ご多聞に漏れずつながりの薄い方、つまり地域包括支援センターに相談が上がるようなケースでは、「なんとなく地域の輪から外れてしまっている」「サービスの利用を拒否している」「サービスは使いたいが金銭的に厳しい」といった課題を複合的に持ち合わせている方が多く見受けられます。

私が働く地域包括支援センターの職員は5名しかいません。

そのため、都会から比較すれば「ちょっとしか人いないじゃん」レベルの、約1万1,000人という人口でも全員を把握することは難しいです。

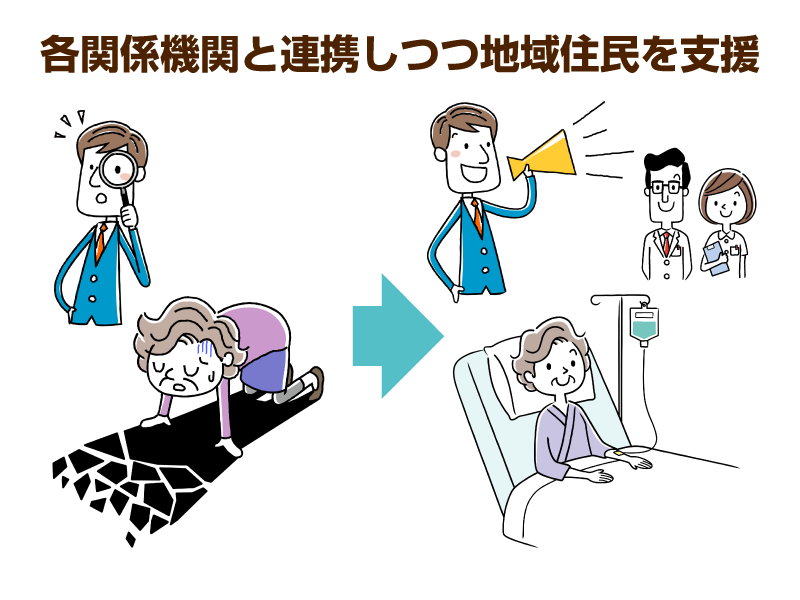

そこで、地域の区長さんや民生委員さん、医師や福祉事業所、場合によっては警察とも連携して、本来サービスが必要な方の抽出に努めています。

さまざまな関連機関との連携で支援が必要な方を支え、高齢者が豊かな生活を取り戻せたときにはとても充実感を感じます。

各々の機関だけでは、その求められている機能だけでかかわりは終結してしまいます。

誰かが「これではまずい」と感じてつなげていくことで、事態は大きく変わります。

地域包括支援センターは、各機関から寄せられた情報を元に、各々の機関に力を貸していただきます。

高齢者の生活を最も迅速かつ効果的に心配のない状況にするために、各機関の持つ力をコーディネートすることこそが、地域包括支援センターの仕事の本質だと考えています。

アプローチの仕方はたくさんあり、皆で知恵を出し合って導き出した方法がピタリと当てはまって、高齢者や家族、周辺住民や協力してくださった事業所が喜んでくださったときにはなんとも言えない喜びを感じます。

『誰かとつながっている』ことをコーディネートしていくことが、地域包括支援センターの役割の一つであると考えています。

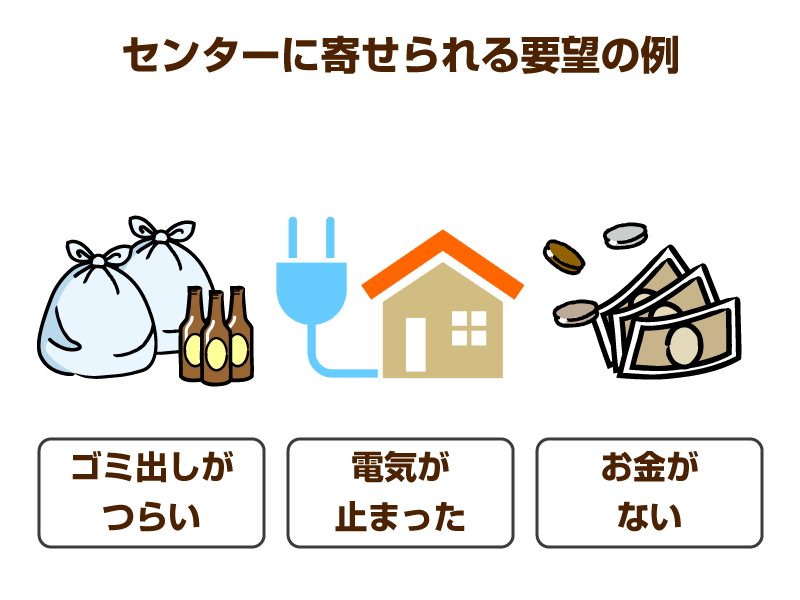

地域包括支援センターに寄せられる要望の例

地域包括支援センターには、さまざまな要望の電話がかかってきます。

例えば、次のような内容です。

- 息子が働かない

- 虫が多いので退治してほしい

- セミの鳴き声がうるさい

- エアコンの効きが悪い

- 蜂が巣を作って困っている

- 市役所から届いた書類がよくわからない

- ゴミ出しがつらくなってきた

- 病院に行くのに交通手段がない

- 電気が止まった

- 食べるものがない

- 孫が学校に行かない

- 障がいを持つ子どもの体調が悪い

- お金がない

これらの相談ごとに対して、私たちですぐに対応できるものはお手伝いし、そうでないものは専門家につなげて解決に向けてコーディネートします。

サービス拒否への対応が苦労するポイント…かつ腕の見せどころ

これらの流れのなかで、必要な支援やサービスが明らかでも、本人に拒否されてなかなか良好な状況にセッティングできないことがままあります。

こんなときが一番困りますが、ここが腕の見せどころでもあります。

ゆっくり時間をかけて寄り添い、見守るなかで信頼関係を築き、少しでも良い状況になるよう対応していくのです。

一朝一夕には解決しない課題もたくさんありますが、スタッフや地域の皆で考え、支え合いなんとか乗り越えていくのです。

課題が解決の方向に向かったときは喜びと何とも言えない充実感を感じます。

私たちは、「行動すること・あらゆる可能性を加味して仮説形成していくこと・信頼関係を築くこと」を大切に活動しています。

スタッフや関係機関、住民の皆さまと連携しながら、どうしたらうまく支援ができるのかを想像して、そのシステムを創造していくことに地域包括支援センターの仕事の醍醐味があると考えています。

想像力(イマジネーション)と創造力(クリエイティビティ)を駆使して地域ケアの向上に邁進しています。