みなさんこんにちは、株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。

被介護者の方に幻覚症状が現れたとき、すぐに認知症だと決めつけてしまう介護者の方がいます。

もちろん、認知症である可能性はあるのですが、頭から決めつけてしまうことで対処の方法を間違えてしまうことも考えられます。

今回は、幻覚症状が現れたときに受診するときのポイントと、幻覚症状への対応方法についてお伝えします。

幻覚症状を認知症だと決めつけないことが大切

高齢者の方が「見えないはずのものが見える」「あり得ない声が聞こえる」と訴えてきたとき、幻覚や幻聴などの「病気」だと思い込んでしまう方が多くいます。

しかし、幻覚そのものは症状のひとつに過ぎません。

そのため、幻覚の症状そのものを直そうとするのではなく、大元の病気を治すべきなのです。

幻覚そのものを直そうとするのは、例えばくしゃみを見て「くしゃみを止めなければ!」と思い込んでいる状態と同じようなものです。

また、幻覚の症状を見て、「認知症だ!」と決めつけてしまう方がいます。

それは「レビー小体型認知症」の代表的な症状のひとつに、「幻覚(幻視・幻聴等)」があるからだと思われます。

しかし、「幻覚があるからレビー小体型認知症だ!」と安易に判断しないようにしてください。

レビー小体型認知症の症状のひとつが出現していたら、必ず「レビー小体型認知症」だというわけではありません。

例えば、くしゃみをしている人に対して「風邪だ」「花粉症だ」と決めつけていたら、実際は「インフルエンザ感染だった」ということが起こる可能性があります。

つまり幻覚においても、頭から決めつけて対応を間違えてしまうと、対処の方向性が大きくズレてしまいますので注意してほしいと思います。

受診するときは記録をつけて提出しよう

決めつけてはいけないとなると、被介護者が幻覚のような症状があるとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。

もちろん、まずは病院に行って医師に診断してもらうことが大切です。

ただ幻覚症状の場合、すぐに病院に行って受診したとしても、医師の目の前ではっきりと幻覚が表れるとは限りません。

そのため、医師が正しい診断をすることは難しいことがあります。

ご家族としては「こんなひどい状態なのに、あの医師は誤診した」「ちゃんと診てくれない」と不満を抱いてしまいますよね。

このように、早めの受診は重要ですが、どのような症状があるのかを医師にできるだけ正確に伝え、診断してもらう必要があります。

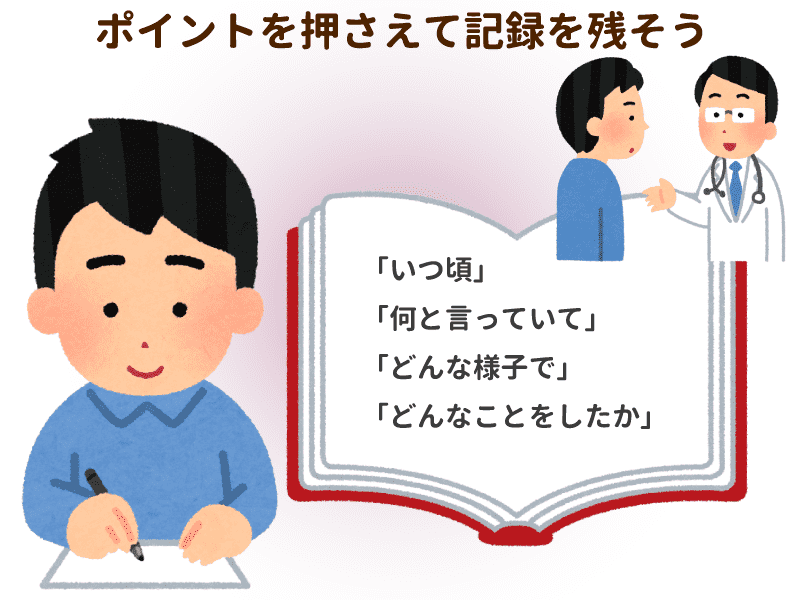

医師に幻覚症状を伝えるときのポイント

幻覚症状と言っても、幻視・幻聴・幻嗅・幻味・幻触・体感幻覚など、実は種類がたくさんあります。

医師に診断してもらうためには、「いつ頃」「何と言っていて」「どんな様子で」「どんなことをしたか」など、たくさんの情報を具体的に伝えられるようにしておきましょう。

このように多くの情報を伝えるためにも、ご家族の方は書面などに「記録をとる」と良いと思います。

書面で記録しておくと、受診時に提出しやすいメリットがあって良いと思います。

ただ、書面で記録するときには「2文字に収めてしまわないこと」に気をつけてください。

「幻視」「暴力」「徘徊」などの言葉は便利ですが、ご家族が何を見てそう判断したのか、医師には伝わらないからです。

それでは具体的に、どのように例えば、幻視があったときに医師に報告するための具体例を挙げます。

・何もない机の下に向かって、子どもでもいるかのように話しかけていた

・入浴をすすめたら「私を裸にして襲うつもりでしょう!」と大声をあげ、顔を真っ赤にして皿を投げてきた

このように、何があったのか医師が想像できるように、文章で記録しておくと良いでしょう。

また、書面ではなく動画で伝えるというのもひとつの手段です。

最近はスマートフォンで、簡単に動画を残すことができるようになりました。

提出するのは難しいですが、医師に状態を伝えるための記録としてはとても有効だと思います。

陰性症状と陽性症状の両面から記録してみよう

医師に症状を伝えるときのポイントとして、陽性症状と陰性症状を意識して伝えると良いと思います。

- 陽性症状…本来は存在しないはずのものが出現する状態

- 陰性症状…本来は存在するはずのものが存在しない状態

どんな病気であっても、いきなり「幻覚だけが現れる」ということはまずありません。

そのため、ご家族がさまざまな症状に気づいて、医師に正確な情報を伝えることが正しい診断に繋がっていきます。

例えば、レビー小体型認知症であれば、幻覚のほかにも以下のような陽性症状があると言われています。

レビー小体型認知症の陽性症状

- 興奮

- 不眠

- 暴言や暴力

- 徘徊

- 過食または拒食

- 妄想

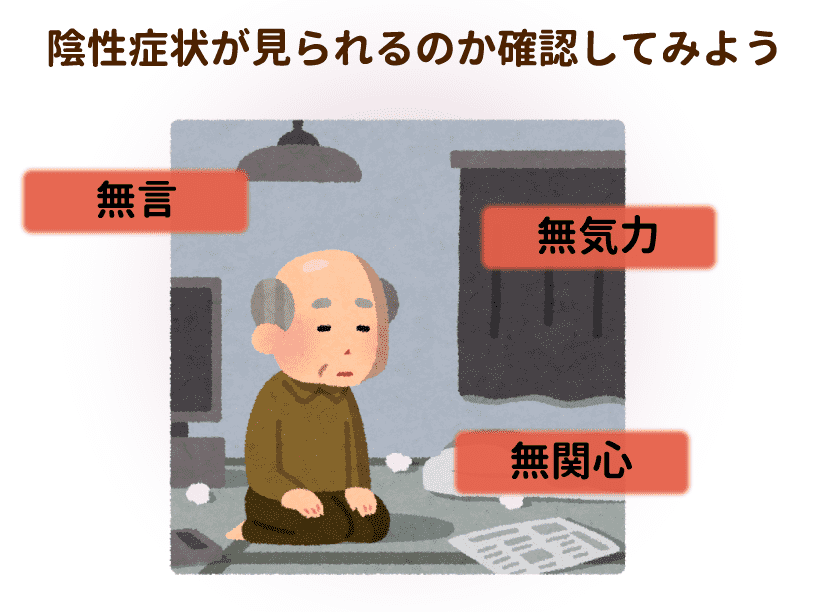

また、陽性症状の前後には、以下のような陰性症状が見られると言われています。

レビー小体型認知症の陰性症状

- 無言

- 無気力

- 無関心

- 抑うつ

- 不安

- 傾眠(浅い睡眠に陥りやすい状態)

陰性症状は見過ごされやすいのですが、病気を特定するうえではとても大切です。

幻覚症状がある方への対応方法

それでは、幻覚症状がある本人に対して、ご家族ははどう対応すれば良いのでしょうか。

幻覚症状があるようだ、とご家族が認識したとき、「それは幻覚だから」「お前の頭がおかしい」などと本人を否定すると、本人が混乱して状態を悪化させることに繋がる可能性があります。

周囲にとっては幻覚でも、本人にとっては現実なのです。

まずは本人に起きていることを正確に把握するためにも、本人の訴えに耳を傾けることが大切です。

もちろん、本人の言っていることをすべて肯定し、同調しなさい、というわけではありません。

本人には何が見えていて、何が聞こえていて、どのように感じているのかを共有するのです。

本人の状態を記録するためにも、本人の訴えを否定せず、よく観察をしてみることが大切です。

それでは、対応するときの事例を2つ紹介します。

否定的な事例

本人:「誰か知らない人が入ってきた!」

ご家族:「馬鹿な、気のせいでしょう」

本人:「そんなはずない!そこにいるもの!あなたには見えないの!?」

ご家族:「いませんよ」

本人:「ほら、そこに…」

ご家族:「誰もいないってば!」

本人:「…」

このようなやりとりでは、本人はご家族に対して馬鹿にされてる、信じてもらえない、変だと思われたくない、などと感じます。

そのため、押し黙ってしまったり、逆にご家族の方がおかしくなったと思い込みかねません。

肯定的な事例

本人:「誰か知らない人が入ってきた!」

ご家族:「え!どんな人?」

本人:「黒い服の男の人よ!あなたには見えないの!?」

ご家族:「私、目がおかしいのかな。どこにいるの?」

本人:「窓から入ってきた!」

ご家族:「窓から?鍵を開けてきたのかな、何か言ってる?」

本人:「黙ってこっちを見てる」

ご家族:「何もしてこない?」

本人:「何もしては来ないけど不気味ね…」

ご家族:「お茶でも出した方が良さそうですか?」

本人:「ほっときましょう、怖いもの」

ご家族:「怖いですね、部屋を移りましょうか…」

いかがでしょうか。幻覚症状のある本人に話を合わせてみると、少しずつ本人の見ている光景が想像できるようになってきますね。

この事例の場合、本人は見て感じている状態ですから、「幻視がある」ことを共有することができます。

最後に一言

幻覚の訴えは、ご家族が慌てて対応してしまうと重要なことを見落としてしまうことがあります。

例えばレビー小体型認知症の方の場合、記憶障害などの症状について発見が遅れる可能性があります。

ご家族はまず落ち着いて、しっかりと本人の訴えを聴き、症状を詳しく知ろう、という姿勢になることが大切です。