こんにちは。「認知症介護よりそいケアアドバイザー」石川深雪です。

日頃から、「認知症の疑いがある場合は早めに受診しましょう」と耳にすると思います。

検査技術が進歩し、認知症発症の予測までできるようになったとも言われていますね。

では、診断や検査を受けたときは本人に「認知症であること」「認知症になる可能性があること」を伝え、自覚してもらうのは必要なことなのでしょうか?

今回は、認知症になった場合は本人に告知する必要があるのかについてお話しします。

「認知症」のイメージ

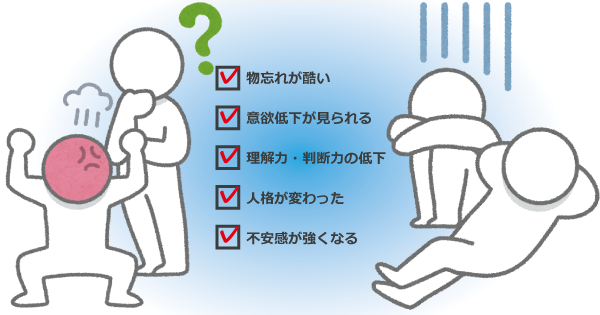

みなさんは、「認知症」と聞いてどのようなことを思い浮かべますか?

インターネットなどで認知症に対するイメージの調査結果を見ると、「不安」「大変」「迷惑をかける」といった言葉が並びます。

実際に介護現場で働いていると、認知症に対して明るいイメージを持つ出来事がたくさんありますが、世間でのイメージは依然として暗いものが多いようです。

当事者である認知症の人にとってもそれは変わりません。

認知症の人は自覚症状がまったくないというわけではなく、多くの人が「何かがおかしい」と感じており、不安な気持ちを抱えています。

家族としても「最近様子がおかしい」と気づいていても、認知症になったことを受け入れられずに、治療やサービス利用までに時間がかかってしまうケースもあります。

そのような状況のなかで、「自分が認知症である」とすんなりと受け入れられる人はどれほどいるのでしょうか。

認知症は「早期発見」が必要

認知症は、「早期発見、早期治療」が大切だと言われています。

早めに受診をおすすめする理由は、主に以下の3点からです。

- 一時的な症状かもしれないから

-

まず、認知症の症状のなかには脳腫瘍や薬の不適切使用などが原因となる場合があるため、回復することができたり、一時的な症状に過ぎなかったりする場合があります。

このような場合、早く気づくことができれば医師に対処してもらえることがありますし、大きな心配をする必要がないこともあるのです。

- 少しでも早く治療を始めたほうが良い場合があるから

-

アルツハイマー型認知症の場合は、薬を服用することで進行を遅くできるかもしれません。

そういった薬は早く服用を始めるのが良いと言われています。

- 認知症ではないかもしれないから

-

なかには、認知症だと思っていたら、実は認知症でなかった…というケースも。

認知症の診断は初期ほど難しく、「うつ病」と診断されていたが実は「若年性認知症」だったと後でわかることもあります。

このような誤解から対処が遅れてしまうケースがあるため、もし不安に思ったらセカンド・オピニオンなどを受診するのがおすすめです。

診断が難しいと言えば、「脳血管性認知症」もそのひとつ。

この脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの“脳の血管障害”によって起こるのですが、「高次脳機能障害」とよく似ていて、専門家でも判別が難しいのです。

この高次脳機能障害とは、交通事故などで生じることがある脳血管疾患や脳損傷といった病気による神経の障害を指します。

話すタイミングを決断するのが難しい

上記のように、ご本人に認知症であることを自覚してもらうにしても、状態によってはどのように説明するのかが難しいため、家族としても話すタイミングが決断しづらいのではないでしょうか。

さらに、本人が“自分は認知症である”と自覚をしたものの、“これからどうしたらいいのか”が明確になっていないと不安ばかりが募り、状態を悪化させてしまう可能性も考えられます。

NHKの認知症番組で、「早期発見、早期絶望」という言葉が使われていました。

番組の内容としては、認知症の疑いがあったら専門家に行って「早期発見」をしましょうと言われているのに、その結果が「早期絶望」だったというもの。

とはいえ、認知症を自覚して絶望する人がいる一方で、普通に受け止めることができた人、「認知症」と診断名がついたことでかえって気持ちが前向きになったと話す人がいるのも事実です。

つまり、本人に告知し、自覚してもらうためには、そのときの状況や本人の状態を見極めることが大切。

伝えることで本人を不安にさせてしまうのであれば、認知症であると自覚してもらう必要はないと思います。

大切なのは日頃からの準備

介護サービスを使い、地域で支え合いながら暮らす。

本人が認知症であることを自覚し、受け入れ、家族とともに認知症に向き合いながら生活していく。

そのような形が理想と言えるかもしれません。

その理想を実現していくためには、周りの人が認知症についての正しい知識を身につけ、サポートしていく体制を整えることが必要です。

社会は「認知症予防」に力を入れる流れで動いています。それを間違っていると言うつもりはありませんが、私は「認知症になっても大丈夫」と思える環境づくりを一番大切にしています。

先日、ある介護セミナーを開催しました。

きっかけは、友人のひとりが若年性認知症と診断され、若い頃から仲の良いグループメンバーで連携をとりながらサポートし続けている方からの相談でした。

仲良しグループのメンバーのなかには、誰一人として介護の専門家はいません。

そのため、わたしに相談をしつつも基本的にはメンバー同士で連携をとり、いろいろなことができなくなっていく大切な友人に寄り添って、穏やかな時間を共に過ごしているのです。

そんな彼らから“この先自分たちが知っておいた方が良い介護の知識を改めて学びたい”という相談を受け、セミナー開催につながったのです。

このように、認知症や介護について学び、それを共有できる仲間をつくっていくことが「認知症になっても大丈夫」だと思える環境をつくることであり、「認知症」をもっと身近に受け入れやすい社会に近づけるための第一歩だと思っています。