こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。

当法人は「認知症ゼロ社会」の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。

今回のテーマは、「運動と認知症予防の関係」です。

認知症は現在、根治できる薬や治療法がなく、認知症になる前から予防に努めることが重視されています。

そして「運動」は認知症予防に効果的であることが、国内外のさまざまな研究報告によりわかっています。

例えば先日、東北大の研究グループから「1日に歩く時間が長い人ほど、認知症になりにくい」という研究成果が発表されました。

研究の対象者は宮城県大崎市の住民で、65歳以上に該当する1万3,990人。

その研究では、1日の歩行時間を「1時間以上」「30分~1時間」「30分未満」の3つのグループに分けたところ、歩行時間が長いグループほど認知症になりにくいことがわかったのです。

高齢者の方のなかには健康面を意識して、普段から歩くことを心がけている方も多いかと思います。

ただ、「身体に良さそうだから」という漠然とした理由で運動するよりも、身体に良い根拠を理解したうえで運動した方が、自分ごとに感じられてやる気が起きますよね。

そこでここからは、なぜ運動が認知症予防に有効なのか、どのような運動が効果的なのかについて、注意したい点も取り上げながらご紹介していきます。

運動には認知症の発症を抑える効果がある

まずは「運動が認知症の発症リスクを抑える」という点からお話ししますね。

認知症の原因にはさまざまな種類がありますが、その大半を占めているのがアルツハイマー病と脳血管疾患です。

アルツハイマー病の場合、加齢や遺伝などのように自分ではコントロールできない原因もありますが、その人自身の生活習慣が影響していることも少なくありません。

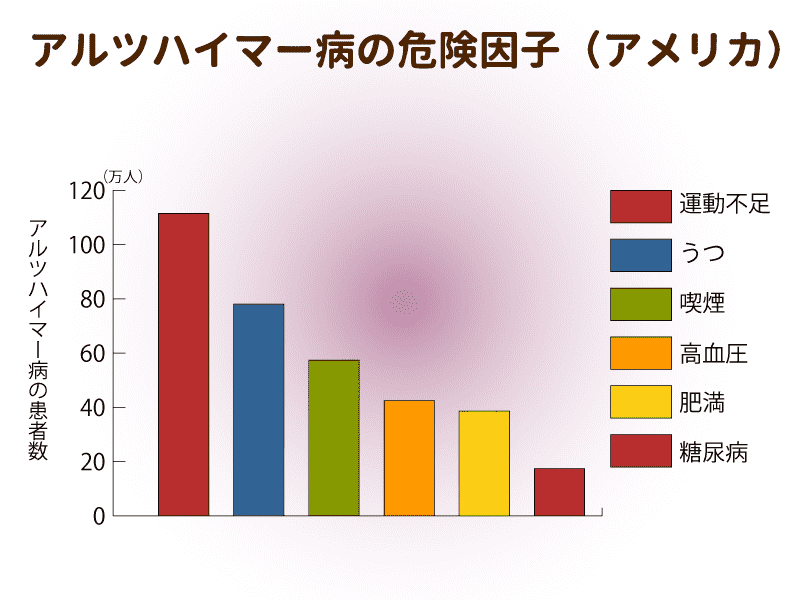

そして米国の研究には、生活習慣のなかでも「運動不足」が認知症になる危険度がもっとも高いと指摘するものがあります。

つまり運動することは、アルツハイマー病の発症リスクを抑えることになります。

脳卒中に代表される脳血管疾患も同様で、週に2〜3回の運動で発症リスクを下げることができるという報告があります(※1)。

以上の内容から、運動は認知症の発症リスクの軽減につながることがおわかりいただけたと思います。

運動は認知症になりにくい脳をつくる

運動は認知症の発症リスクを下げるだけでなく、認知症になりにくい脳をつくるためにも欠かせない働きをしています。

ウォーキングなどの有酸素運動は新しい血管を生み出し、アミロイドβ(アルツハイマー病に影響するとされている脳内物質)を減少させ、神経細胞を成長させる可能性がある、という報告があるのです。

また、運動負荷が高い有酸素運動を継続することで記憶を司っている「海馬」の容量が増えるという報告もあります。

つまり運動をすることは、認知症を予防する「守り」、そして認知症になりにくい脳をつくるという「攻め」、2つの利点が備わっているといえますね。

認知症になりやすい方の傾向

運動は認知症の発症リスクを高める「うつ」を予防する

高齢期のうつが、認知症の発症リスクを高めることが多くの研究成果からわかっています。

どれくらいリスクが上昇するのかというと、認知症全体では1.85倍、アルツハイマー型認知症では1.65倍、脳血管性認知症では2.52倍にまで増えるという報告もあります(※2)。

要するに、高齢期のうつ病を予防することは、認知症の予防をするためにも大切なのです。

では、うつを予防するにはどうすれば良いのでしょうか?

うつの原因はまだ研究段階にありますが、脳内の神経伝達物質「セロトニン」の不足が関係していると考えられています。

そのセロトニンを増やすために推奨されているのが、実はウォーキング。

「またウォーキング?」と思われるかもしれませんが、裏を返せば、それだけウォーキングはさまざまな点で認知症予防に効果的なのです。

「一定の動きを規則正しく繰り返す」という、ウォーキングのようにリズミカルな運動を毎日30分ほど続けることで、3ヵ月で脳内のセロトニンの放出量が増え始めると言われています

ウォーキングは場所を選ばず、比較的安全に行うことができるため、まずは近所を散歩するくらいの気持ちから始めるといいでしょう。

もしウォーキングができない場合でも、毎日きちんと日光を浴びることで脳内のセロトニンを増やすことになりますので、実践してみてくださいね。

運動は認知症につながる「寝たきり」を予防する

アルツハイマー病になりやすい方として、「高齢期の寝たきり」になっている方が挙げられます。

「寝たきり」が直接の原因ではありませんが、動かない状態が続くことで脳や身体の能力に、大幅な低下を招くことになります。

そうすると認知症の発症リスクが高くなるばかりか、QOL(生活の質)をさげることにもなります。

筋力が衰えた高齢者は、ちょっとした段差でも転倒しやすくなっているため、骨折することで寝たきり状態になることが少なくありません。

転ばない身体づくりのため、ウォーキングなどの有酸素運動と併せて、ストレッチや筋肉トレーニングもとり入れていきましょう。

運動は生活習慣を改善する力も鍛える

生活習慣病によって脳血管疾患が起こる、というのはよく聞く話ですが、最近ではアルツハイマー病の発症リスクも高まるという報告があります。

日々の活動がもたらす脳への影響は、ちょっとしたものでも長年にわたり積み重なって、認知症の発症に大きく影響する、とも言えますね。

それゆえ認知症予防は習慣的に行うことが必要になってきます。

しかし、生活習慣をいきなり変えることは難しいですよね。

ついつい楽な道を選んでしまい、運動しない、食べたいだけ食べる、人と会わないなど、脳に悪い生活を過ごしてしまいがちになる方もいるかと思います。

そういったときには、「楽をしたい」という誘惑を断ち切り、健康につながる行動を優先する「強い意思」が大切になってきます。

運動には、継続することで、その「強い意思」を鍛えられるというメリットがあります。

実際に身体を動かすことで手応えを体感しやすく、「頑張っていますね」など周囲の評価も得やすいからです。

よって「私はうまくやれる」という自信がつきやすく、そうした自信は良い習慣を身につけるときには欠かせないのです。

運動するときに注意すること

ウォーキングや筋力トレーニングなどの運動は、同じ動作の繰り返しになることが殆どですよね。

正しくないフォームでの運動は身体の一部に負担をかけることになりますので、回数や時間を増やすよりも、まずは正しいフォームを身につけるようにしましょう。

特に、これまでまったく運動していなかった人は、いざ運動するとなると張り切って、やりすぎてしまいがちです。

運動量が増えても、健康効果は頭打ちになるどころか、やりすぎは慢性疲労につながり、ケガや病気の原因になることもあります。

これから本格的に運動を始めようとしている方は、スポーツジムや運動教室などを利用して、正しい指導を受けながら運動するとよいでしょう。

ウォーキングの正しいフォームを確認したい方は、この以下を参考にしてみてくださいね。

ウォーキングをするときの安全のための注意点

- 動きやすい服で、運動靴を着用する

- こまめに水分補給をする

- 両手に物を持たないようにする

姿勢をよくするために意識すること

- 背筋を伸ばして、視線をまっすぐにしながら顎を引く

- 腕を後ろに引っ張る

- 歩幅はできるだけ広くして、かかとから着地する

- 少し速めのスピードを意識する

また、高齢になると、複数の持病を抱えていたり、飲んでいる薬の種類も増えたりします。

かかりつけの医師のアドバイスに従い、自分の身体と相談しながら、無理をせずに運動することも大切です。

また、日常生活や社会生活を営むときには、記憶や言語、注意などのさまざまな脳の機能が関係しています。

そのため、運動しているだけで認知症の予防が達成されるかというと、ちょっと難しいものがあります。

認知症予防を考えるうえでは、脳神経ネットワークの強化につながる知的活動や社会参加なども併せて行うことが大切になってきます。

最後に一言

ここまでで、運動と認知症予防の関係をみてきました。

運動は攻守を兼ね揃えた認知症予防で、長期的にとり組むことで効果が期待できます。

ただ、運動だけで認知症予防を実現するのはちょっと無理があるので、食生活や知的活動、社会参加などのさまざまな要素をとり入れて、多面的にとり組むことが大切になります。

そして通常、脳の変化は長い時間、つまり人生を通して起こるものです。

長期的に変化してきたものに対して「1週間や1ヶ月で変えよう」と考えるのは、難しいといえます。

そのため、運動するという習慣を身につけられるように、目的意識を持って、楽しみや満足を感じられるように工夫する必要があります。

どのような習慣も、小さな動きの積み重ねです。

まずはその一歩を踏み出してみませんか。

その踏み出した一歩は、より良い人生につながることでしょう。

参考文献

- ※1 O'Donovan G , et al. “Association of Weekend Warrior and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality” JAMA Intern Med 177 : 335-342 (2017)

- ※2 Diniz BS, et al. “Late-life depression and risk of vascular dementia and Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis of community-based cohort studies” Br J Psychiatry 202 : 329-335 (2013)