こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。

私たちが生きていくために欠かせないものがいくつもあります。その一つは「水」で、栄養や酸素の運搬、老廃物の排出、体温調節など、人の生命活動を保持する重要な役割を担っています。体の水が不足すると、健康に悪影響を及ぼします。ときには認知症の引き金になることもあるようです。

今回は、認知症予防における「水分補給」の大切さを確認していきたいと思います。

【おさらい】認知症とは“病名”ではなく“状態”のこと

まず、"認知症"は病名ではありません。さまざまな原因で脳細胞が死んだり、脳の働きが悪くなったりしたために、認知機能(認識、記憶、判断する力など)に障害が起こり、生活に支障が出ている"状態"を指します。つまり、認知症を予防したいのであれば、脳細胞の死滅や脳の働きの悪化をもたらす「原因」を回避すれば良いことになります。

脳細胞を死滅させて、脳そのものを壊してしまう原因としては、アルツハイマー病や脳血管障害があり、認知症の原因の約7割をこの2つが占めています。ほかにも脳の働きを悪くしてしまう原因のひとつは、今回取り上げる「脱水」です。一見、認知症が疑われるような状態の方でも、水分摂取を増やしたことで、症状が軽減したという報告もあります。

体の水分が1〜2%失われただけでも意識障害が起こる可能性

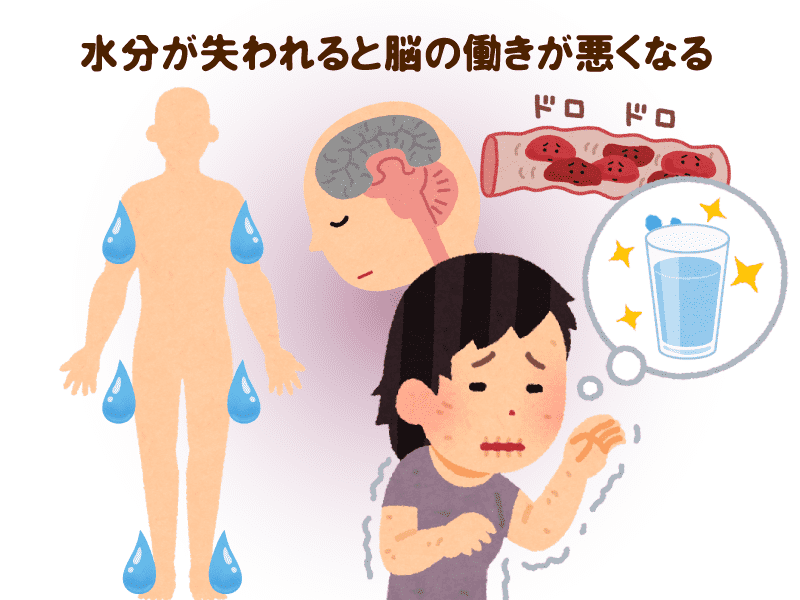

人の体の半分以上は水です。そして、人間は脱水(水不足)にとても弱く、水分が1〜2%失われただけでも意識障害が起こり始めると言われています。体から失われる水分の量が増えると、脳の働きが悪くなる、体がだるくなる、目の前がぼんやりする、食欲がなくなる、イライラするなどの症状がみられるようになります。

脱水のレベルが酷い場合は、痙攣(けいれん)や失神などを起こし、危険な状態だと気づきやすいのですが、ぼんやりしている程度の状態だと脱水によるものだとはなかなか気がつかず、そのまま放置されがちです。そして、脱水状態が放置され続けると、脳の働きが低下したままとなり、やがて日常生活や社会生活に支障をきたし、認知症と同じような状態になります。

脱水によって起こる症状は、一時的なものであり、適切に水分を補給すればその症状も解消され、正常な状態に戻ることが可能です。しかし、こうした脱水状態が慢性的に続くようなら、脳を使わない、体を動かさないで過ごす日々が増えることになります。そうした不活性な生活スタイルは、脳の血流量が悪化して脳細胞の死滅が加速したり、脳機能の衰えが早く進行したりして、認知症になりやすくなります。

あまり動かないことから食欲不振を招き、食べる量が減ることで低栄養状態に陥ります。そして、低栄養状態が続くと身体機能や生活意欲の低下につながり、さらに動かない(動けない)状態となってしまいます。こうなると認知症の発症リスクが高まっていく負のスパイラルに陥り、自力では抜け出すことが難しくなるのです。

慢性的な脱水症状では、血液がドロドロになるため、脳梗塞などによる脳血管性認知症の引き金になることもあります。脱水の状態を放置し続けることで、認知症だけでなく、死に至る病気を発症する可能性もあります。

高齢になると感覚機能が衰え、喉の渇きを感じにくくなる

脱水の予防では、水分の補給と排出のバランスを保つことが大切ですが、高齢者の場合、そもそも体の中に水を貯め込む力が弱くなっています。

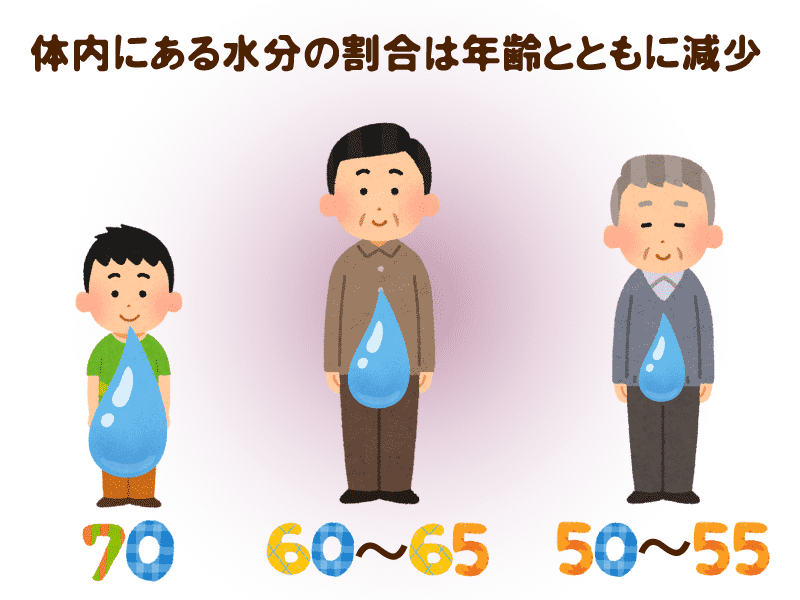

高齢者は加齢とともに筋肉が減り、脂肪が増える傾向にありますが、筋肉の細胞は水分を貯めやすく、逆に脂肪の細胞は水分を貯めにくい性質があります。そのため、体の中にある水の割合は年齢とともに減少し、子どもの頃は約70%を水が占めるものの、成人では約60~65%、高齢者で50~55%ほどになると言われています。

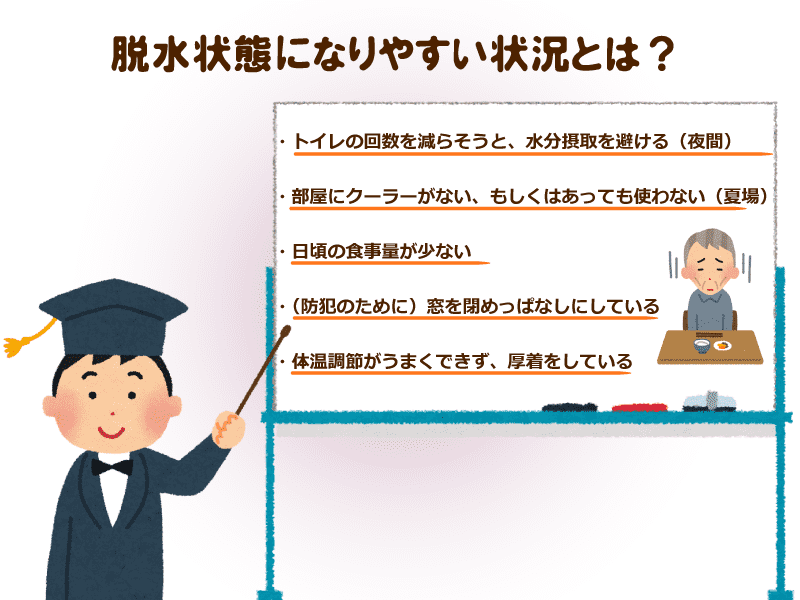

さらに、高齢者は感覚機能の衰えにより喉の渇きも感じにくくなるため、長時間水分を摂取しないままで過ごしがちです。トイレに行くのが億劫だから、トイレに行く回数を減らそうと、意図的に水分を摂らない場合もあります。

また、水分は食べ物の中にも含まれていますが、高齢で食が細くなっているため、摂取する水分もその分減ってしまいます。こうした身体的・状況的な変化により、特に高齢者は脱水になりやすく、注意が必要になります。

高齢になると、服用する薬が増えるものですが、利尿剤を処方されている場合、薬の作用により体の水分が減りやすくなります。ただし、薬は必要があって、処方されているため、自己判断で服用を中止することは危険です。主治医に相談することが大切です。

脱水症状にならないためにしておきたいこと

人が一日に摂取すべき水の量は、食事から1日800ml、飲み物から1,000~1,500mlと言われています(心臓病や腎臓病などで、水分制限がある方を除く)。まずは、普段使用しているコップや湯飲みの1杯の量を知っておくと、一日に飲んだ水の量が把握しやすくなります。また、喉が渇いているときはすでに脱水が始まっている状態なので、喉が渇く前から水分補給を心がけましょう。

特に就寝時・入浴前後・飲酒のあとは体内の水分が少なくなるので、このタイミングでの水分補給も大切です。本人だけでなく、家族や周囲も水分補給を促すように心がけると、脱水状態を防ぐことにつながります。例えば、家族や友人でお茶の時間を設けると効果的です。人と一緒なら自ら進んで飲み物を飲む方もいらっしゃいますし、お茶の時間でコミュニケーションが増えることは認知症予防にもつながります。なお、アルコールは利尿作用があり、飲んだ水の量よりも失う水の量が多く、結果マイナスとなるため、水分補給にはならないという点には注意が必要です。

また、下記の条件にあてはまる人は脱水状態になりやすいので、日頃からの脱水に注意するとともに、可能な範囲で生活習慣も見直したいところです。

中高年で多発する脳梗塞・心筋梗塞なども、水分摂取量の不足が大きなリスク要因のひとつとなっているので、脱水しやすい高齢者はもちろん、中高年の方も脱水の予防が大切になってきます。

「水分補給」のまとめ

高齢者は脱水になりやすいのですが、定期的な水分補給を心がけることで、脱水がもたらす意識の低下や不活性な状態を回避することが可能です。また、脱水状態が長期化することで引き起こされる認知症の予防にもつながります。

しかし、適切な水分補給は脳の働きを維持するのに大切ですが、これだけですべての認知症を予防できるわけではありません。認知症の約7割を占めるアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の予防には、食事や運動、人との交流などの生活習慣全般の改善が大事と言われています。

水分補給を心がけながらも、食事、運動、人との交流など、さまざまな日常シーンで取り組むことも認知症予防では大切になります。