認知症による幻覚「人が見える」現象の理解

認知症の方が「人が見える」と訴えることがあります。これは幻覚の一種で、特にレビー小体型認知症(LBD)に多く見られる症状です。家族や介護者にとって、この状況は戸惑いや不安を感じさせるかもしれません。しかし、適切な理解と対応によって、認知症の方の生活の質を維持し、家族の負担を軽減することができます。

レビー小体型認知症と幻視の関係

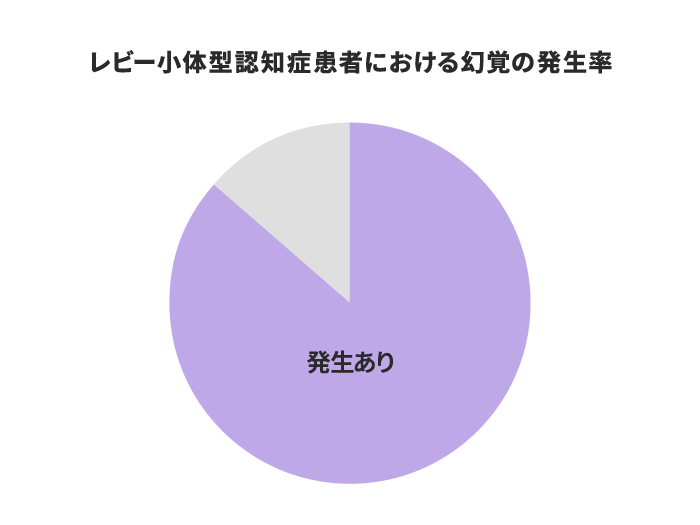

幻視とは、実際には存在しないものが見える状態のことを指します。

レビー小体型認知症は、認知症の中でも特に幻視が起こりやすい型として知られており、患者さんの約80%が幻視を経験するとされています。

これは、脳内にレビー小体と呼ばれるタンパク質の異常な蓄積が起こることで、視覚を処理する脳の領域に影響が及ぶためだと考えられています。

レビー小体型認知症による幻視の特徴は以下です。

- 具体的で詳細な内容:単なる影や光ではなく、人や動物などがはっきりと見える

- 繰り返し出現:同じような幻視が何度も現れる

- 動きを伴う:静止画像ではなく、動いているように見える

- 現実的な内容:非現実的な怪物などではなく、日常的な人や物が見える

「人が見える」幻覚の具体的な症状と特徴

また、幻視の中でも「いないはずの人が見える」ケースも多く発生しています。

レビー小体型認知症の方が経験する「人が見える」幻覚には、以下のようなパターンが多いです。

- 知らない人の出現:部屋や廊下に見知らぬ人がいると訴える

- 子どもや小動物の出現:小さな子どもや犬、猫などの小動物が見えると言う

- 亡くなった人の出現:すでに亡くなった家族や友人が見えると話す

- 複数の人の出現:一人だけでなく、複数の人が同時に見える

- 特定の場所での出現:ベッドの脇や窓際など、特定の場所に人が見えると訴える

これらの幻視は、認知症の方にとって非常にリアルな体験です。家族や介護者には見えないものが、本人には明確に見えているのです。そのため、「そんな人はいない」と否定されても、本人は混乱し、不安を感じる可能性があります。

幻視の内容は個人によって異なり、その人の過去の経験や記憶と関連していることもあります。

認知症が「人が見える」と訴えた場合の対応方法

認知症の方が幻覚を経験している場合、家族や介護者はどのように対応すべきでしょうか。適切な対応は、認知症の方の不安を軽減し、生活の質を維持するために非常に重要です。ここでは、具体的な対応方法について説明します。

まずは否定せずに受け入れる

認知症の方が「人が見える」と訴えた際、最も重要なのは否定しないことです。

幻覚は本人にとって非常にリアルな体験であるため、「そんな人はいない」と否定されると、不安や混乱が増大する可能性があります。

適切な対応のポイントとして、まず本人の話をじっくりと聞き、感情を受け止めることが大切です。「怖かったですね」「驚きましたね」など、本人の感情に寄り添う言葉をかけることで共感を示します。

また、「あなたは安全です」「私がそばにいます」など、安心できる言葉をかけることも効果的です。そして、別の話題や活動に注意を向けるよう促し、気分転換を図ることも有効な方法です。

例えば、認知症の方が「知らない人が部屋にいる」と訴えた場合、次のような声かけが考えられます。

「そうですか、知らない人が見えるのですね。怖かったでしょう。でも大丈夫ですよ。私がここにいますし、あなたは安全です。一緒にお茶でも飲みませんか?」

このような対応により、本人の感情を受け止めつつ、安心感を与え、徐々に注意を別のことに向けることができます。

環境調整

幻覚の発生を減らし、認知症の方が安心して過ごせる環境を整えることも重要です。特に、「人が見える」という幻覚は、環境の影響を受けやすいことがわかっています。

環境調整のポイントは以下です。

| 環境調整のポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| 部屋を明るくすること、特に照明の調整 |

|

| 整理整頓 |

|

| 鏡や反射する物の管理 |

|

| 馴染みのある環境づくり |

|

| 音環境の管理 |

|

これらの環境調整により、幻覚の発生を減らし、認知症の方が安心して過ごせる空間を作ることができます。

ただし、個人によって好みや反応が異なるため、本人の様子を観察しながら、最適な環境を見つけていくことが大切です。

専門医への相談:適切な診断と治療の重要性

認知症の方に「人が見える」などの幻覚症状が現れた場合、専門医への相談が重要です。適切な診断と治療により、症状の軽減や生活の質の向上が期待できます。

専門医への相談のタイミングとしては、幻覚が頻繁に起こり、日常生活に支障をきたしている場合や、幻覚によって強い不安や恐怖を感じている場合が考えられます。

専門医の診察では、詳細な問診が行われ、症状の内容、頻度、持続時間などが確認されます。また、身体的検査や認知機能検査、画像検査、血液検査などが実施され、総合的な判断がなされます。

これらの検査結果を総合的に判断し、適切な診断と治療方針が決定されます。レビー小体型認知症と診断された場合、薬物療法と非薬物療法の組み合わせによるアプローチが考えられます。

| 治療法 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 薬物療法 |

|

| 非薬物療法 |

|

専門医による適切な診断と治療は、認知症の方の症状管理や生活の質の向上に大きく貢献します。また、家族や介護者にとっても、専門家からの助言や支援を受けることで、介護の負担軽減につながる可能性があります。

認知症の幻覚に関する最新の研究と治療法

認知症、特にレビー小体型認知症における幻覚症状に関しては、近年さまざまな研究が進められています。ここでは、最新の研究成果や治療法について紹介します。これらの情報は、認知症の方やその家族、介護者にとって、今後の対応や治療の選択肢を考える上で参考になるでしょう。

薬物療法:レビー小体型認知症の幻覚治療薬の効果と注意点

レビー小体型認知症の幻覚症状に対する薬物療法では、主にコリンエステラーゼ阻害薬が使用されます。これらの薬剤は、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンの量を増やすことで、認知機能の改善や幻覚症状の軽減を図ります。

代表的な薬剤と効果は以下です。

| 薬剤名 | 効果 |

|---|---|

| ドネペジル(商品名:アリセプト) |

|

| リバスチグミン(商品名:イクセロン、リバスタッチ) |

|

| ガランタミン(商品名:レミニール) |

|

ただし、個人差が大きいため、効果の現れ方や副作用には注意が必要です。副作用として、吐き気、食欲不振、下痢などの消化器症状が現れることがあります。また、効果の個人差が大きいため、同じ薬でも人によって効果が異なる場合があります。

さらに、レビー小体型認知症の方は薬剤に対する感受性が高いことが知られています。そのため、通常の投与量でも強い副作用が出る可能性があり、慎重な投与が必要です。

非薬物療法:認知機能訓練や心理療法の効果

薬物療法と並んで重要なのが非薬物療法です。これらの方法は、薬物療法と組み合わせることで、より効果的な治療につながる可能性があります。

認知機能訓練は、残存する認知機能を活用し、維持・向上を図る方法です。具体的には、記憶力や注意力、問題解決能力などを鍛える課題を行います。これらの訓練は、幻覚症状の直接的な改善には結びつかないかもしれませんが、全体的な認知機能の向上によって、幻覚に対する対処能力が改善する可能性があります。

回想法は、過去の記憶を引き出し、それを共有することで心理的安定を図る方法です。幻覚で見える人物が過去の記憶と関連している場合、この方法が有効な場合があります。懐かしい写真や音楽、物品などを用いて、楽しかった思い出を語り合うことで、現在の不安や混乱を和らげることができるかもしれません。

アロマセラピーなどの感覚刺激療法も、幻覚症状の緩和に効果がある可能性が示唆されています。特定の香りが落ち着きをもたらし、不安や混乱を軽減する効果があるとされています。ただし、個人の好みや反応には差があるため、本人の様子を見ながら慎重に試してみることが大切です。

これらの非薬物療法は、薬物療法と比べて副作用のリスクが低く、長期的に継続しやすいという利点があります。また、家族や介護者も一緒に参加できるものが多いため、コミュニケーションの促進や関係性の強化にもつながる可能性があります。

最新の研究動向:幻覚のメカニズム解明と新たな治療法

レビー小体型認知症における幻覚のメカニズムについては、近年の研究によって理解が深まってきています。

例えば、レビー小体型認知症の患者さんの脳内では、視覚情報処理に関わる部位と他の領域との間の神経ネットワークに異常が見られることが報告されています。

健康な人の場合、視覚刺激が入ってくると後頭葉の視覚野が活性化しますが、レビー小体型認知症の場合は後頭葉の視覚野の活動が低下し、通常は視覚に関与しない前頭葉の活動が活性化することがわかっています。

これは、視覚刺激を正確に認知する大脳皮質の機能が低下しているだけでなく、扁桃核などの大脳皮質下諸核にもレビー小体が出現し神経細胞の脱落が起こるため、視覚認知と同時に思考や感情にも影響が及んでいると考えられています。

そのため、レビー小体型認知症の幻視がストーリー性を持っていることが多く、幻視に感情を抱き、その感情に左右されやすいと思われます。

また、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れも、幻覚の発生に関与していると考えられています。特に、ドーパミンとアセチルコリンという2つの神経伝達物質の不均衡が、幻覚の発生に重要な役割を果たしているという説があります。

これらの研究成果を基に、新たな治療法の開発も進められています。例えば、経頭蓋磁気刺激(TMS)という非侵襲的な脳刺激療法が、幻覚症状の軽減に効果がある可能性が報告されています。この方法は、強力な磁場を用いて脳の特定の部位を刺激するもので、副作用が少ないことが特徴です。

さらに、遺伝子レベルでの研究も進んでおり、レビー小体型認知症の発症や幻覚症状の出現に関連する遺伝子が特定されつつあります。これらの研究が進めば、将来的には個人の遺伝子情報に基づいたより効果的な治療法(いわゆるテーラーメイド医療)の開発につながる可能性があります。

これらの最新の研究や新たな治療法の開発は、まだ臨床応用の段階には至っていないものが多いですが、将来的にはレビー小体型認知症の方々の生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。今後の研究の進展が期待されます。

まとめ

認知症、特にレビー小体型認知症における幻覚症状は、本人にとっても家族や介護者にとっても大きな課題となります。しかし、適切な理解と対応、そして最新の治療法を組み合わせることで、その影響を軽減し、より良い生活を送ることが可能です。

幻覚症状に直面した際には、まず本人の体験を否定せず、受け入れる姿勢が重要です。そして、環境調整や非薬物療法を試みながら、必要に応じて専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

最新の研究成果や新たな治療法の開発は、今後さらなる進展が期待されます。これらの進歩により、レビー小体型認知症の方々とその家族にとって、より希望のある未来が開かれることを願っています。